(一)联合国启动“海洋科学促进可持续发展十年”计划(海洋十年)

2021年被称为海洋的“超级年”,联合国教科文组织近日在线举办了海洋十年的启动仪式。该计划的摘要于去年10月发布,明确了海洋科学发展的三个目标:1.加强提供海洋数据和信息的能力;2.形成对海洋的全面认识和了解,包括海洋与人类、海洋与大气层和冰冻圈层、海洋与陆地的相互作用和交互关系;3.提高对海洋知识的利用,开发形成可持续发展解决方案的能力。

(二)美国修订《琼斯法》(Jones Act),首次将外大陆架海上风电项目纳入司法管辖范围

《琼斯法》是美国规范海上贸易的联邦法律,通过限制外国商船在美国港口的贸易活动达到保护本土海事公司及其船员利益的目的。今年1月,美国总统拜登强调,《琼斯法》应适用于海上可再生能源项目。近日,美国海关与边境保护局(CBP)裁定,《琼斯法》适用于从“美国港口到外大陆架的商品运输、开发和生产风能”。该裁决结束了美国长期以来与海上风电相关的法律争端,也体现了拜登政府对海上可再生能源项目的重视。

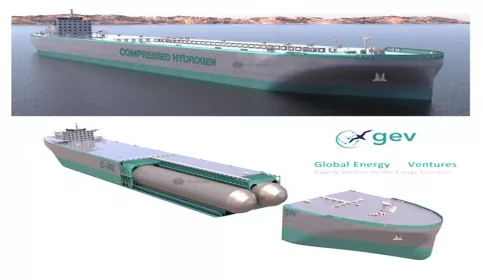

(三)加拿大与澳大利亚合作开发压缩氢气船

氢燃料电池目前是航运零排放的最前沿技术。近日,加拿大Ballard公司与澳大利亚GEV公司签署合作协议,共同开发一艘具有2000吨储氢能力的大型氢气运输船。该船的电池系统将从船上储存的压缩氢气中获取氢燃料,可达到26兆瓦的推进功率。这种新型动力船舶为全球天然气和氢气的储运提供绿色解决方案。

(四)加拿大将建设世界首个浮动潮汐能平台阵列

日前,英国可持续海洋工程公司开发的新型浮动潮汐能平台在加拿大新斯科舍省海域全面竣工,并于上周在芬迪湾(Bay of Fundy)启动,这里是地球上潮汐最高的地区。该平台的建设是加拿大有史以来最大的潮汐能项目(Pempa’q)的一部分,项目最终目的是要建设世界首个潮汐能平台阵列,为新斯科舍省近3000万住户提供高达9兆瓦的电力,预计每年减少1.7万吨二氧化碳排放。

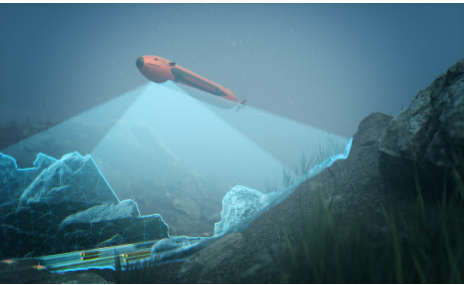

(五)挪威推出新款AUV

近日,挪威海洋系统供应商Kongsberg推出了最新研发的自主水下机器人(AUV),命名为Hugin Endurance。这款AUV的续航时间长达15天,无需母船支持即可执行远离海岸的勘测任务, 每次出海能绘制将近1100平方公里的海底地形图。Hugin Endurance可搭载多种传感器,包括高分辨Kongsberg HiSAS合成孔径声纳、宽波束多波束回声测深仪、海底剖面仪和磁力仪,以及检测海底环境的其他传感器。

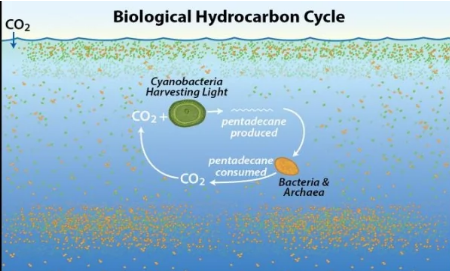

(六)美国科学家发现海洋碳氢化合物(烃)大循环

一般认为,海洋中烃主要来源于石油开采过程中的泄漏或渗漏,但实际上,海洋蓝细菌(cyanobacteria)也会从脂肪酸中生产烃,这种细菌所生产的十五烷也是柴油中常见的烃。近日,发表在《自然·微生物学》上针对蓝细菌的一项研究发现,海洋中存在一个巨大而且反应快速的烃循环,在阳光照射的表层海水中,烃分布呈现分层和昼夜循环的特点。研究人员还发现,每年全球海洋中蓝细菌生产十五烷总量比通过渗漏、泄漏或倾倒等人为因素进入海洋十五烷总量多100—500倍,且主要生产于低透光度的海水中,其他微生物很容易消耗它作为能量。这项研究对于理解海洋对石油的分解作用具有重要意义。

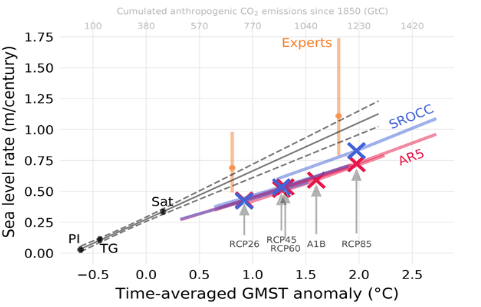

(七)丹麦科学家认为海平面上升速度超过先前预期

联合国气候变化委员会(IPCC)曾有报告表明,本世纪全球平均海平面预计会上升0.61m—1.1m。丹麦科学家最新的研究成果否认了这一观点,他们认为,过去的气候变化模型未考虑全球温度升高和冰盖融化对海平面上升速度的影响。因此,研究人员开发了一个被称为“瞬时海平面敏感度”(TSLS)的新指标,可量化全球温度升高时海平面上升速度,使海平面模型更具可靠性。这项研究近期发表于《海洋科学》。

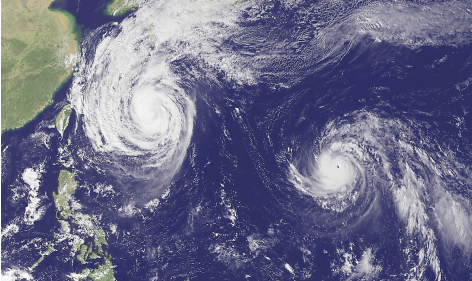

(八)热带气旋以每十年30公里的速度向沿海移动

热带气旋是发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋,属于沿海地区破坏性最强的自然灾害。伦敦帝国学院研究人员分析了1982—2018年间全球沿海地区热带气旋活动卫星观测数据,发现数量上每十年会增加两个气旋,平均中心位置向岸移动约30公里,与陆地距离越近则发生频率越高。分析表明,热带气旋同时存在向西部、海岸和极地迁移的趋势,这种区域性转移可能是由大气层中引导气流的区域性变化所驱动。该项研究近日发表于《科学》期刊。

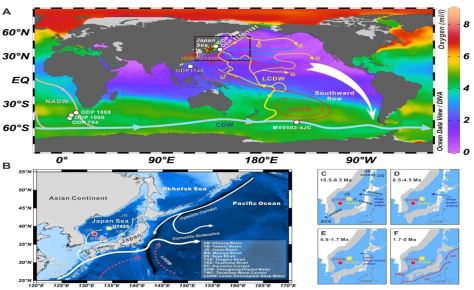

(九)中国科学家揭示北太平洋在晚中新世深层水的形成演化历史

近日,《古海洋学与古气候学》杂志发表了IODP346航次的最新研究成果,研究人员分析日本海U1425和U1430站位的沉积岩芯,重建了晚中新世1100万年以来日本海古生产力和深层水体氧化还原状态的演化历史,进而揭示了北太平洋深层水的通风历史,发现日本海740万—400万年前的深层水体发生了显著氧化,使有机碳封存效率大大降低,北太平洋深层水的形成也可能在南北半球热量平衡方面起到重要推动作用。本研究揭示了时间尺度上北太平洋深层水与全球气候变冷的响应过程,对北太平洋深层环流演化研究具有借鉴意义。

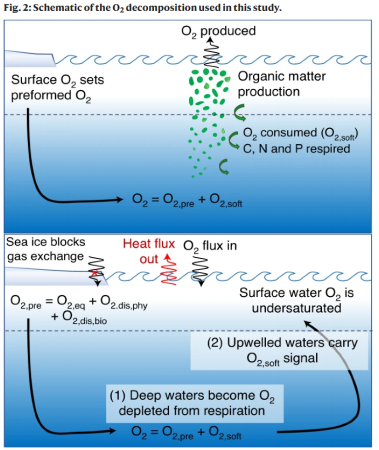

(十)牛津大学科学家认为海冰覆盖是导致末次冰期海洋低氧的重要原因

海洋低氧现象通常是指海水中的溶解氧被消耗并降低至2mg/L以下的现象。此前有研究认为,末次冰期的海洋低氧现象是碳循环过程中生物泵消耗溶解氧的结果。英国牛津大学科学家最新在《自然·地球科学》上发表一项研究成果对此观点提出了质疑,根据他们建立的地球系统模型,末次冰期海面大量的冰盖阻止了大气中的氧进入海水,导致海洋表层含氧量与大气中的氧气浓度不平衡,而这种不平衡在碳循环中起着重要作用。研究人员认为,海冰覆盖是导致末次冰期海洋低氧的最大因素。

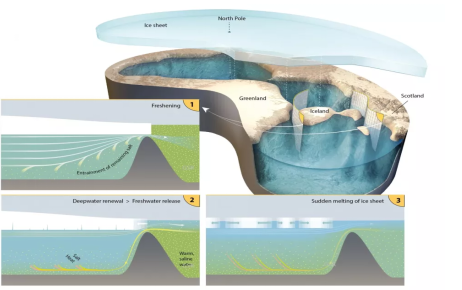

(十一)过去15万年中,北冰洋被巨厚冰层覆盖,并至少两次充满淡水

为了解冰架对北冰洋的影响,德国AWI研究所科学家对北冰洋的沉积特征进行研究,发现在过去15万年中,北冰洋及其相邻的北欧海域曾被厚达900米的大面积冰架覆盖,并且在距今7万—6.2万年前和距今15万—13.1万年前完全被淡水填满。科学家推测,北极冰盖形成的“冰障”切断了北冰洋与北大西洋、太平洋之间的连接通道,阻碍了海水渗入北极,而冰盖融化向北冰洋输入了大量淡水,久而久之形成了一个淡水系统。一旦“冰障”机制失效,大量盐水就会迅速充满北冰洋。这项研究近日发表于《自然》杂志,或可解释末次冰期某些突发的气候变化事件。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)