(一)美国海军发布北极战略蓝图

去年12月,美国海军、海军陆战队和海岸警卫队共同签署了《美国海洋战略》,今年伊始,海军部发布《蓝色北极》战略蓝图与之呼应。该战略指出,北冰洋未来融冰后形成的新航道将可连接欧、亚、北美三大洲,且区域内蕴藏大量石油天然气和稀土资源,是未来兵家必争之地。为保持在北极地区的竞争力,美国考虑永久驻军,增建港口与机场,强化相关装备研发,提升指挥、控制与通信能力,并加强与北极地区盟友的军事训练和联合演习。

(二)美国重型破冰船将巡航北极,科研人员随行

为响应美国海军部发布的北极战略蓝图,海岸警卫队派出了美国目前唯一可用的重型破冰船“极星”号前往北极水域巡航,现已抵达阿拉斯加。船上共有136人,除了船员外,还有伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)的科研人员随行,他们将对北极气候进行研究。

(三)英国近海海洋保护区几乎都有拖网捕捞,严重破坏海底生态和气候环境

近日,一份名为《海洋无保护区》的报告指出,英国所有的海洋保护区中,仅有5%禁止海底拖网捕鱼,而98%的近海保护区都遭到了海底拖网破坏。该报告基于为期一年的研究,指出英国海底93%的碳被储存于沉积物中,海底拖网作业使沉积物中的碳被释放到海水中,最终会进入大气导致气候变化。这种作业方式造成的碳排放可能要花费90亿英镑来缓解。

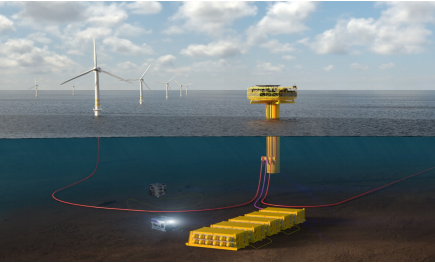

(四)欧洲多国支持海上风能制氢项目(电力水解制造氢气)

海上风电目前是欧洲成本最低的发电方式之一,在欧洲的脱碳计划中发挥着重要作用,而离岸制氢可能是将海上风力发电产生的能源输送到陆地的最佳方法。近日,欧洲多家能源与设备公司共获得超千万欧元的资金,用以开发和建设海上风能制氢系统。其中挪威将进行高级控制系统及动态过程模拟器的开发和测试,德国与英国将进行兆瓦级风力涡轮机和电解器组合系统的海岸测试。

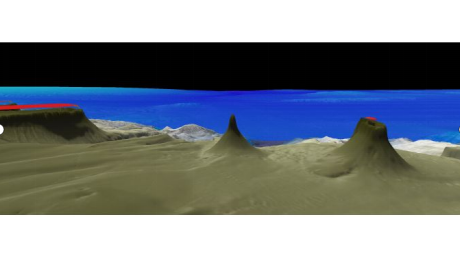

(五)施密特海洋研究所测绘澳大利亚东部海底地形

作为《Seabed 2030》计划的一部分,美国施密特海洋研究所利用Falkor科考船完成澳大利亚东部沿海塔斯曼海和珊瑚海的海底多波束地形测量,并发现全球最长的生物(45米长的虹吸管)和一座500米高的独立珊瑚礁。《Seabed 2030》是日本财团指导的海底测量计划,目标是2030年完成全球海底地形绘制,并免费共享数据。截至目前,已经完成19%的任务。

(六)法国科考船将横渡南大洋,了解其对全球气候的影响

法国国家科学研究中心科学家将于今年1-3月乘Marion Dufresne II号科考船横渡南大洋,以了解海洋对大气中二氧化碳的封存、运输和转化能力,以及地球化学元素在南极海域深处的物理、化学和生物转化过程。这项研究是国际计划GEOTRACE的一部分,该计划旨在了解海洋环境中生物地球化学循环,以及关键微量元素及其同位素的分布规律和环境敏感性。

(七)达尔文生命起源理论得到支撑,生命也有可能起源于陆地

达尔文理论中,构成最早生命形式的大分子可能是从陆地的某个“温暖小池塘”诞生的;而另一种主流理论认为地球早期是一片汪洋,而生命起源于深海热液喷口。耶鲁大学科学家为40~25亿年前太古代的海底地形建立了模型,发现当时地幔内部的热量超过了当今的水平,一些地球物理过程可能停止,火山岛和海底高原因为海平面下降而露出水面,有上亿年时间都裸露,成为太古代唯一稳定的陆地。这项研究为达尔文的生命起源理论提供了证据,证明生命也有可能起源于陆地,而不仅仅是海洋。

(八)珊瑚粘液生物膜中的微生物有助于保持珊瑚健康

珊瑚所生长的水域通常格外清澈,海水中如果含有过量的氮就会引发藻类大量繁殖,影响珊瑚健康。美国和古巴科学家通过合作研究,发现了一种共生在珊瑚粘液生物膜中的微生物,这些微生物可以吸收并“清除”珊瑚周围海水中多余的氮,阻止藻类生长。这个发现为珊瑚的氮循环研究提供了新思路。

(九)科学家首次评估全球地下水化学元素通量,发现地下水对海洋化学有重要影响

多年来,在海洋同位素测量中,通常会考虑地表水的影响而忽略地下水,因为地下水同位素通量难以测量。近日,发表在《自然·通讯》上的一项研究首次对全球地下水中五种元素的通量进行了估算,并评估了其对海洋同位素的影响,发现这些元素从地下水进入海中的通量占河流贡献的5-16%,且地下水的同位素组成可能与河流不同。该研究对建立全球生物地球化学循环模型、解释地球气候历史的同位素记录具有重要意义。

(十)海星可能在温暖的海水中被“淹死”

2013年前后,太平洋东北部的海星患上了一种奇怪“损耗病”而大规模死亡,科学家对此病的诱因进行研究,发现可能与海水变暖有关。不断升高的海水温度助长了海洋中有机物质和好氧细菌的增长,消耗了海星生存所需的氧,阻碍了海星的正常呼吸,因而患上损耗病死亡。而死亡海星的腐烂过程也是一个耗氧过程,所以损耗病通常会引起大片海域的海星感染疾病而死亡。

(十一)全球变暖导致地中海东部的生物多样性改变,部分物种灭绝

过去四十年来,地中海东部的平均水温上升了3℃,如今水温经常超过30°C,使这片海域的生物生存压力巨大。维也纳大学的一项研究对此海域的软体动物生存情况进行量化分析,发现有历史记录的浅层沉积物软体动物到今天只存在约12%,而岩礁上的软体动物仅有过去的5%。这些生物或已迁移到了其他水温较低的区域,或已经局部灭绝。剩余的软体动物种群中,60%都低于其正常繁殖规模。

(十二)北太平洋沉积物样品揭示,西风带随全球变暖而不断向两极迁移

过去几十年中,地球中纬度西风带不断向南北两极移动,科学家认为这归因于气候变化。为了证明这项理论,预测未来西风带的变化,科学家通过分析ODP1208站位的沉积物样本,建立了上新世的大气环流模型,发现上新世全球气温比今天高2-4°C,而当时西风带位置比之后较冷的时期更加靠近两极。科学家推断,如果现在的气候持续变暖,西风带将继续向极地运动,全球风暴系统和降水模式也会随之改变。

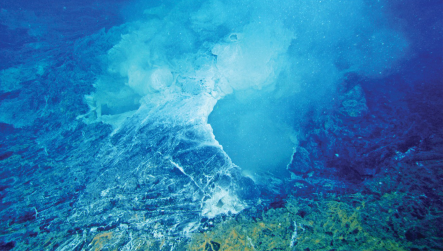

(十三)深海火山揭示海底微生物的复杂性

深海火山附近主要发育两种微生物群落,一种位于火山热液喷口附近,由喷出的岩浆气体提供生命物质,另一种发育在破火山口壁上,依赖于海底热液化学元素提供能量。近日,科学家在新西兰东北部海域兄弟(Brothers)海底火山的破火山口壁上发现了第三种微生物群落。经推测,新微生物群落是前两种微生物群落混杂的结果。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)