(一)智利正在建造破冰船 “南极一号”,取代1969年的老旧破冰船

智利自己建造的“南极一号”目前进度已完成35%,计划2023年首航南极。此船排水量13,000吨,长111米,最高航速15节,可以3节速度破除1米厚冰层;装配150吨龙门起重机,除执行极地科考任务外,还具有拖船能力,可实施搜索和救援行动。现时智利仅有一条破冰船Oscar Viel号,排水量6,500吨,1969年在加拿大入列,原用于北极考察,1995年由智利购入后用于南极考察(插图为旧船Oscar Viel号)。

(二)俄罗斯自建北极抗冰自行式平台,将于下月交付

此平台归属俄罗斯联邦水文气象和环境监测局,充当极地考察站,用于北冰洋高纬度地区的全年综合科学研究,可进行地质地球物理调查和海洋学观测,无需破冰船帮助即可在冰雪覆盖的海水中移动。平台长 83 m,宽 22.5 m,吃水 8.6 m,排量 10,000吨以上,动力推进装置 4,200千瓦,速度至少10节。平台预期使用寿命25年以上,一次加满燃油持续2年,可同时容纳34名科学家和14名船员。

(三)科学家呼吁制定“挑战者150”计划,以增进深海研究

一个横跨17个国家/地区、45个机构的国际科学家团队呼吁,制定一项长达十年的深海专门研究计划“挑战者150”,以促进对深海的探索。该计划将通过全球合作,获取新的海洋地质地球物理、地球化学和生物数据,以了解深海变化如何影响海洋和陆地上的生命,支撑国家和国际组织在海底采矿、能源开发、缓解气候变化上作出正确决策。此计划在时间上与“联合国海洋科学促进可持续发展十年(2021-2030)”相吻合。

(四)印度理工学院开发太阳能无人测量船

这种小型测量船完全由太阳能供应动力,配备回声测深仪、GPS系统和宽带通信技术,能够在浅水区域进行精确的水深测量,并远距离实时传输数据。测量船适用于交通繁忙的内河航道、港口,以及珊瑚礁等海域进行测深。

(五)英国正在开发离岸充电站,可为新能源船舶充电

英国政府“可持续创新基金”已经启动一个项目,由Turbulent Simulations公司牵头研发可永久驻扎的海上充电站。充电站依靠风力发电并存储于模块化电池组中,将来为电动和混合动力船舶提供清洁能源。英国承诺在2050年之前实现零排放目标,为此近海船舶脱碳也至关重要。

(六)挪威“海鸟”地震勘探公司涉足深海采矿业务

挪威海鸟公司(Seabird Exploration)主营海上油气地震勘探服务,上周宣布对其全资子公司绿色矿产(Green Minerals))进行融资和上市。该公司宣称,其目标是通过开采深海矿产和稀土元素(REE)来协助全世界实现电气化转型,消除陆上采矿的社会成本,解决欧盟和美国的环境战略需求。

(七)英国海洋无限公司(Ocean Infinity)将建立世界最大的机器人船队

海洋无限自称是全球领先的海洋机器人公司,从事海洋测绘、海底搜救和运输业务。近日,该公司宣布扩大无人船队规模,2021年新增加9艘21米和36米长的船舶,2022年新增加8艘78米长的船舶。这些船舶均由总部位于挪威的国际造船集团VARD设计和建造,船队主要服务于海洋能源的勘探、开发和运输。

(八)南半球大气河流南移,南极冰川融化加速

当来自热带的温暖空气湍流在中纬度地区遇到冷锋时,就会形成最长可达数千公里的大气河流,制造降水带。加州大学洛杉矶分校的大气科学家观测到近40年来,南半球的大气河流稳定地向南极移动,可能会影响到南极的大气水分和热量传输,使南极冰川融化事件的频率和严重性增加。这种趋势可能是因为温室气体排放量增加和臭氧消耗加大,从而影响了赤道和南极之间温度梯度;也可能是一种自然的模式,由太平洋涛动所引起,不受人类活动的影响。这项研究近期发表在AGU期刊《地球物理研究快报》。太平洋涛动是一种高空气压流,分别以“暖位相”和“冷位相”两种形式交替在太平洋上空出现,每种现象持续 20 年至 30 年。

(九)全球气候互动,极地气候变化可以影响热带信风强度

热带太平洋海面温度变化可以影响全球气候,如厄尔尼诺事件造成太平洋偶发性变暖,通过大气环流影响在南大洋引起海冰融化。但气候影响也存在相反的途径,夏威夷大学马诺阿分校建立一个气候模型,发现极地气候变化影响到热带信风的强度。这项发表在《科学·进展》的研究表明,这个气候模型可用于进一步探索热带和极地之间的双向交互作用,预测未来气候,重建地质时期气候模式。

(十)北极温暖,大陆寒冷,荒谬吗?事实如此

过去40年中,北极变暖速度是全球平均水平的3倍,失去了一半的夏季海冰以及数十亿吨的陆地冰川。以此同时,北美和欧亚大陆部分地区极端气候事件有所增加,包括夏季热浪和洪水、冬季暴风雪和寒潮,这可能与北极非常温暖时,上空的冷空气通过平流层和对流层转移到其他地方有关。各国科学家建立多个模型,但都未能完美地解释这种现象。最新的研究也只考虑了近几十年的短时间框架,难以将全球变暖的影响与自然气候周期区分开来。

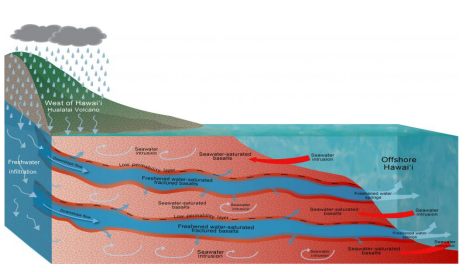

(十一)夏威夷海岸附近发现巨大的地下淡水库

斯克里普斯海洋学研究所开发一种电磁成像系统,利用淡水与海水的导电性差异,在夏威夷近岸含盐量饱和的火山玄武岩夹层中,发现了长35公里、宽4公里的地下淡水库,包含约3.5立方公里的淡水。发表在《科学·进展》中的这项研究认为,这些淡水来自于陆地降水输送,其成因机制可应用于世界各地火山岛淡水资源的寻找与开发利用。

(十二)东太平洋克拉里昂-克利珀顿区域(CCZ)发现鱼群聚集带

为了在深海采矿开始之前建立生态环境基线,美国和英国一个联合科研团队在CCZ的3个海山进行考察。在其中一个3000m水深的海山顶部,科学家施放1公斤鲭鱼作为诱饵,观测到115条稀有品种的鳗鱼。这个发现为深海海山效应提供了证据,证实海山比周围平原支持更多动物栖息。团队在《深海研究》发文认为,这表明如果不适当管理深海采矿,可能会广泛影响深海生态。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)