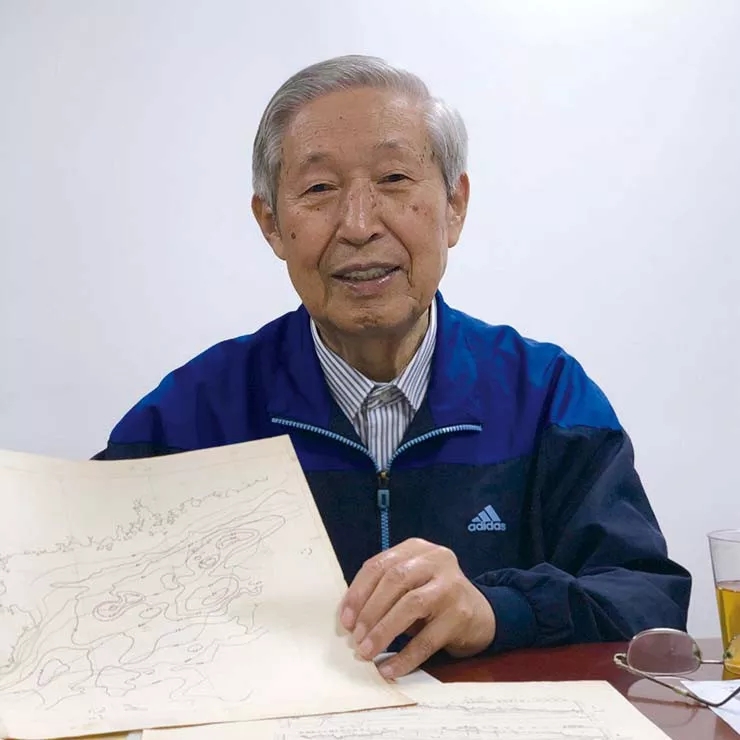

冯志强向记者展示手绘的的珠江口盆地的新生代沉积等厚度图和剖面图

1976-1979年间广州海洋局在南海珠江口及琼东南开展了综合地球物理调查和圈定了珠江口盆地和琼东南盆地。1979年8月13日,在珠江口盆地“珠五井”勘探开发的新局面,拉开了我国海上石油对外合作开发的序幕,为中国经济腾飞提供了坚强的能源保障。

在广州海洋局,记者见到了当年参与珠江口大型含油气盆地发现和高产油气流突破的老同志冯志强。已经84岁的老先生精神矍铄,手提着一个袋子,里面装着他珍藏多年的海洋地质图件和汇报资料。冯志强说:“岁数大了,怕有些东西记不得了,我就带了一些东西过来。”话虽如此,但在采访过程中,忆起往事,冯志强很少有停顿,仿佛那些故事已经刻在他的脑子里了,想忘也忘不掉。

自1955年毕业于西北大学地质系油气地质及勘探专科之后,冯志强就投身中国油气普查事业,伴随着我国油气普查的进程,见证了从上世纪50年代开展第一轮石油普查以来,石油地质工作者从我国西部到东部又到西部,从陆地走向海区和各海区油田的发现;见证了广州海洋局50多年来的成长历程。

“到目前,我最期盼的还有三件事情:圈定天然气水合物的富矿区,突破南黄海工业油气流和早日勘查南海北部深水区中生代油气。”耄耋之年,冯志强仍时刻关注着我国海上的油气勘查,期盼后继者勇于创新、敢于开拓和甘于奉献,以新的思路,使这三个愿望早日实现。

在唐古拉山与海相侏罗系初识

冯志强盼望早日勘查出南海北部深水区中生代油气与他早年在青藏地区找特提斯含油气带的经历不无关系。

“我毕业后第一份工作就是在青海石油普查大队,在格尔木,我们用3年时间把柴达木盆地的油气地质概况查清,之后在盆地西北部进行详查钻探,在冷湖4号构造陆相第三纪地层中突破高产油流。”

因为陆相油田多半是小油田,储量不是很丰富,据国外报道只有海相油田才能构成大的油气田。到哪去找?地质学家们由此开始了对海相地层的联想。石油地质教科书中载明,油气大半蕴藏于三叠纪以后的海相中生代地层内,其分布状况决定了一国油气资源的潜力。

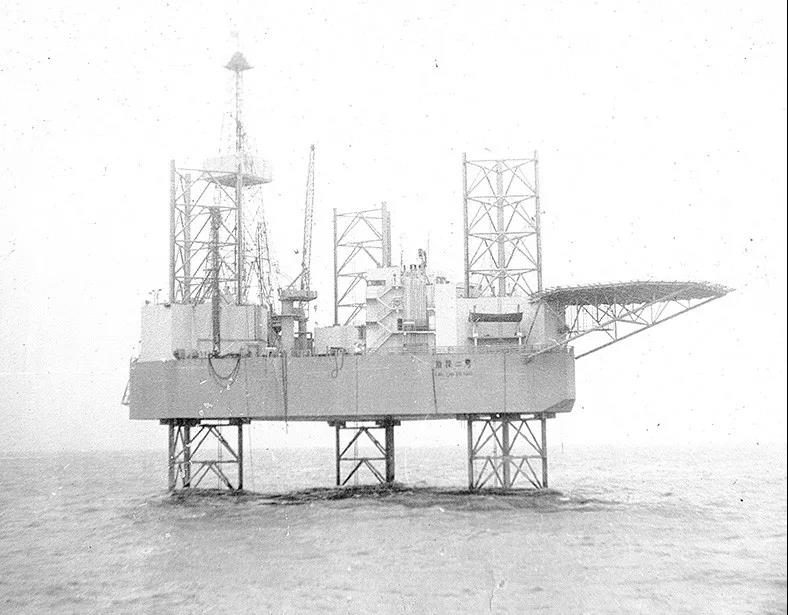

▲ 1977年5月1日,“勘探二号”到达万山锚地

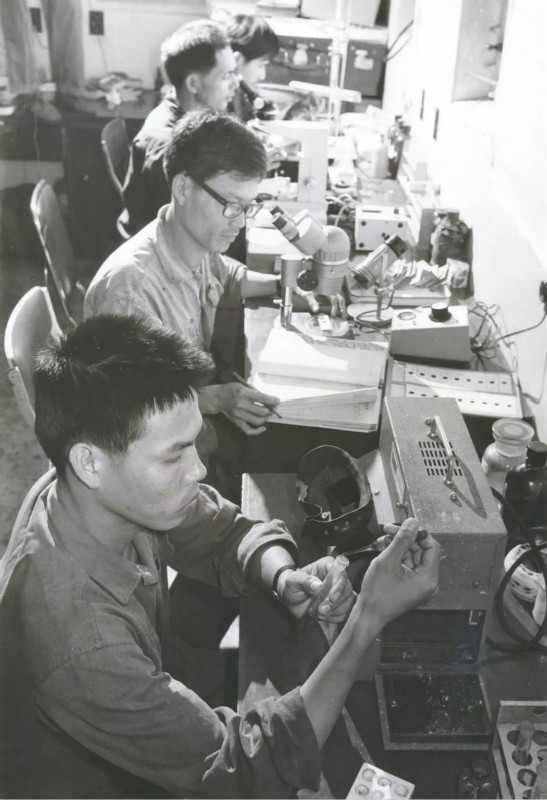

▲ 实验室技术人员在“探勘二号”平台做珠五井样品分析化验工作

当时大队的总工程师朱夏提出来要寻找特提斯含油气带,将4个地质分队的力量部署在昆仑山以南的可可西里盆地至藏北伦坡拉盆地之间的广阔高原空白区,以青藏公路为主线向两侧展开,做1:100万比例尺的路线地质概查,冯志强带领其中一个分队。经过3个月的调查,终于在唐古拉山口附近的温泉地区测得厚度超过2000米的海相侏罗纪地层,化石丰富。但这时已临近初冬,加之治安状况不好,他们便奉命撤离了工区。人虽去,“但当时触摸到海相中生界的喜悦在我脑海中长驻不去。”冯志强说。

有苦有乐的西北找油岁月

回想那段西北找油的日子,冯志强表示有苦有乐。“我记得在冷湖区打钻时,我国的钻探水平还很落后,打钻后,油气从钻机往外喷,喷得50米高呀,就像看烟花似的。我们就在山坡上看,不知道怎么办,后来还是石油部运来重晶石粉灌井才压住了。”“当时也很苦,海拔数千米,爬山上坡都会喘气,吃不上蔬菜,何况那时候还有野兽,野外普查时需要有警卫跟着。”冯志强兴致勃勃地跟记者分享那段日子。

“1956年时逢西藏自治区筹委会成立,当时中共中央派以陈毅副总理为首的中央代表团进藏祝贺,派分团到我们那儿,去井场慰问演出,在戈壁滩上搭起台子,有京戏、舞蹈,杂技,很热闹,周围百里的矿场职工、车队工人和农牧场职工全都跑到那儿看演出了,大家都非常高兴。”回想往事,冯志强仍难掩兴奋。

见证两次搬迁为国家发展服务

1964年,冯志强调入地质部海洋地质科学研究所(广州海洋局的前身),1970年随之搬迁到湛江,1978年再迁至广州。在广州海洋局工作的40多年,他亲历了广州海洋局的两次搬迁和体制变革,见证了广州海洋局从小到大,由弱到强,成为功勋卓著、享誉海外的国家级海洋地质专业调查队伍的过程。

“1969年广东没有油气田,时任广东省省长陈郁认为广东要发展,必须要有能源。”为此,经报中央批准,成立于1963年的原地质部海洋地质科学研究所于1970年10月奉命从南京搬迁至广东湛江市,改建制为第二海洋地质调查大队(以下简称“二海大队”)。

冯志强回忆说,搬迁到了湛江的二海大队一百七八十人拖儿带女,没有场地办公,就借用了湛江水产公司的走廊,没有宿舍就住湛江大旅店,没有调查船就租用当地的渔船,一边搞基地建设一边开展海上工作,还要兼顾家庭。“现在想想,当时的人也真不怕苦!”

在我国著名地质学家李四光的新华夏构造体系找油理论的指导下,二海大队迅即开展北部湾的综合海洋地质、地球物理调查和油气普查,提交了涠洲岛西南构造带12个局部构造的物探普查报告及钻探孔位建议。但限于当时地质部门没有海洋钻机,二海大队遵照国家计委指示,将经过物探评价有较好前景的北部湾移交给了石油工业部门,后者于1977年首钻见工业油气流,证实李四光的预测。二海大队将工区移交后,决定进行转移。

“当时大家对转移到哪里有不同的意见:一种认为留在北部湾或者南移,开展莺歌海至西沙群岛之间海域以石油为主的综合调查;另一种认为要向东移广东大陆架,开展南海北部广大海域的综合调查。”冯志强回忆说,当时众人虽对珠江口区域远景评价莫衷一是,但主张战略东进的意见得到广泛的支持。

1975年12月,随着珠江口盆地的初步发现,国家地质总局党组决定加强南海油气勘查工作,在广州成立南海地质调查指挥部,筹建第四海洋地质调查大队(以下简称“四海大队”),为海上钻探作准备。第二年起,二海大队分批从湛江迁至广州。

“刚搬来广州时,条件也很艰苦,现在我们局机关所在的地方,当年就是一片水洼湿地,平时就种着空心菜,旁边马路没有路灯,也没有饭馆,我们来报到后,吃饭都要跑到东山口那边。”

珠江口盆地的发现 是一场新旧思想的碰撞

1975年6月,二海大队利用“海洋二号”船,开始进行广东大陆架的地质-地球物理综合概查,以80×100公里间距的大剖面进行了第一阶段战略性粗查工作,主测线加密至40×100公里间距,每完成一个航次,就交给专家回放处理并进行解释和对比。“针对当时船少、效率低、仪器设备落后、手段不足的主要矛盾,我们采取了突出重点、以点带面、宽间距侦察、视情况加密的工作方法。”10月份,一个大沉积盆地的轮廓揭开了面纱。

▲ 地勘组在“勘探二号”鉴定油砂

“这年的调查让我们第一次得以了解广东大陆架及西沙群岛一带地质构造面貌的粗浅轮廓,特别是在珠江口外100米水深以内,发现一个大于15000平方公里面积、地层厚度超过3000米的沉积凹陷,珠江口盆地的雏形出现了!”

1975年11月11日,冯志强在由其执笔完稿的“广东大陆架地质构造轮廊”报告中,对已完成的11条主剖面和2条联络剖面,总长度约4700公里综合物探资料的地质分析进行了初步总结,初步确定了在南海北部存在一条从海南岛南侧延至珠江口的大型新生代沉积坳陷带,其中位于珠江口外者面积大而深,首次命名为“珠江口盆地”。

冯志强当年负责珠江口盆地综合调研报告的编写。在采访中,记者看到了当年冯志强等人手绘的珠江口盆地的新生代沉积等厚度图和剖面图。“这是珠江口盆地最早的面貌,包涵着广州海洋局职工的心血和期盼,我当时还能写这么小的字,现在手发抖了,写不了啦。”

1976年调查又获得了大量地震剖面资料并得到航磁资料证实珠江口盆地是个大型沉积盆地的客观事实,但它是“油盆”还是由火山岩系充填的“红盆”,当时地质学家们对此评价不一。因为李四光先生生前对有关珠江口外海域的油气前景没有明确的说明,而珠江口盆地的构造格局又与新华夏体系不相协调。

“新的东西,需要以新的观念来认识。”冯志强提及那段时间对他影响很大的两个人。“当时在二海大队的生产组办公室,刘光鼎先生对我说,不能够老停留在旧的观念上,要吸收一些新观点。”

“当时板块构造作为一种新的构造学说已在中国地质界悄悄流传,朱夏作为一个先行者,把理论和中国的石油地质实践结合起来了。”冯志强等人根据朱夏对中国东部陆上含油气盆地形成发展规律的认识,结合南海邻区中新生代沉积史及南海北部海陆之间差异发展,论证了珠江口盆地是迭置在中生代构造之上,经过变格运动形成的、以新生代为主的中新生代含油气盆地,而不是红层盆地。

1976年,“海洋二号”船继续完成了珠江口外的加密测线和汕头外海的调查,结合涠区陆地和35个岛屿调查资料分析,勾绘出了珠江口盆地的完整形态,圈定珠江口盆地的面积达15万平方公里,包含三个拗陷,沉积厚度超过6000米;在构造上具有“南北分带、东西分块” 的特点,由此,广东大陆架上存在油盆不再是疑问。

排除万难“珠五井” 首次突破高产油流

钻探是发现油气和对沉积盆地油气远景作出确切评价的最直接手段。冯志强回忆,当时不可能实行租赁或招标打钻,唯一指望的是总局在新加坡建造的自升式钻井船“勘探二号”即将出厂,“但上海海洋地质局的南黄海工作也急等着这条船,后经过多次开会研究,国家计委同意了船从新加坡出厂后在拖向南黄海途经珠江口时进行试钻的方案。”

1976年8月,四海大队在珠江口试钻。先后钻探的4口井只见到较好油气显示,未取得重大发现,对珠江口盆地的油气远景有人又产生怀疑。为了选准新井位,经反复对比,最终决定将井位向凹陷中心南移至Ⅳ -4-2构造上。

1979年5月31日至7月8日间施工“珠五井”时挑拣到大量油砂,测井结果确定有6个油层,是试钻以来最好的发现,但这时气象预报8号台风即将从正面袭来。当时井位水深81米,钻井平台桩脚插入海底仅2.1米,抗14级强台风需插桩6米,如撤走平台不试油,则台风过后要再打一口井就要多花200万元,若不撤走坚持试油,就需面对迎抗台风的风险。

在这种情况下,地质矿产部原部长孙大光提出“在充分准备和安全稳妥的基础上试油”。接到指示后,平台上全体职工开始昼夜奋战。冯志强回忆当年的情景:“职工们要从运输船跳到放下来的大吊机后再吊到平台上,船一直在晃动着,吊机放下来的时候必须要对准,存在一定的危险性,但我们都没想那么多。”

8月13日,“珠五井”的试油火焰,照亮了南海的夜空,射开其中的三个油层合计折合日产油295.7立方米。这一珍贵的历史时刻被广州画报的一名记者拍摄下来。冯志强现在还保存着那张照片,后来也曾作小诗一首记此盛事:试油烈火映丹心,沧海不负勘探人。五年梦寐终非梦,众志成城绘乾坤。

“从1974年4月开始区域性调查,1975年底发现珠江口盆地,到1979年8月首次突破高产油流,我们仅用了5年多时间,花了约8200万元勘查费用,以较落后的仪器设备、较少的资金投入和较快的速度,就为急缺能源的华南地区提供了一个大型石油勘探开发基地。”冯志强表示,那是一次领导层正确决策指挥,技术人员科学分析与研究、全体职工英勇奋斗精神三者的紧密结合,是一首同心同德战天斗海的胜利凯歌。

开拓海洋灾害地质调查新领域

“在珠江口盆地突破工业油流后,存在于海底的塌陷、滑坡、泥流、地震及浅层气体,对海洋油气勘探开发设备及海底输油管道等造成的灾害,在国外是屡见不鲜的。冯志强认为“我们国家的海上油气开发要进行,也会面临着同样的问题。”

1982年冬,由冯志强等人组成“地质部海底不稳定性考察组”出访美国,考察其不同海域海底不稳定性的调查研究方法及设备,归国后冯志强等人即倡议在我国海域系统地开展灾害地质调查,提出“宁可查而无患,不待患而后查”的立项思路,该项目在1985年列入地质部“七•五”部控重点项目,并得到联合国开发计划署(UNDP)的经济、技术援助,首次在南海珠江口盆地内约7万平方千米面积中开展1:20万比例尺的调查与研究,至1990年结束海上调查工作,基本查清了南海北部海底潜在的灾害类型。

三个期盼留与后来人

回首过往,冯志强表示仍有遗憾。面积约23万平方公里的南黄海,迄今尚未突破;21万平方公里的南海北部深水区还没有一口普查钻井;对海域内广泛分布的前新生界找油气新领域的探索才起步不久……

“我的第一个期盼,就是天然气水合物必须要找到富矿区。”冯志强说。天然气水合物开采成本高,只有找到富矿区,将来才能够实现工业性的开发。“我认为近两三年内能做到,因为已经有20多年的研究基础了。”

“第二,我希望南黄海能够突破工业油气流,因为南黄海是我们国家海域里头唯一没有突破工业性油气的海域。”

“第三,我盼早日开展南海北部深水区中生代油气的勘查工作。”自从1959年在青海唐古拉山与海相侏罗系初识,迄今已过半个世纪,冯志强仍神往不已,经过广州海洋局的调查,在珠江口盆地东部深水区有将近5万平方公里的面积和厚达8000米的中生代沉积层,有的专家称之为“残留特提斯猜想”。冯志强表示,在南海找到海相中生界大油气田也是我国几代地质学家和勘探家们的期望。

冯志强认为,海上找油除了技术装备之外,关键还是找油思路,打破旧有的观念,开拓思维,适时总结经验教训,与时俱进。“每个盆地的发现突破史,都是一部勘查思路的发展创新史。勤于反思,勇于创新,是开拓新局面的钥匙。”

“历史的重担落在了年青一代油气勘查工作者的肩上,任重而道远啊。”冯志强语重心长地说:“冷眼面对荆棘路,欣慰身后繁华声。会当奋蹄同唱晚,喜看接力有贤人。此为我之所愿。”

▲ 珠江口盆地钻获高产油流