近日,国际著名海洋学期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》(中科院二区TOP,近五年IF:4.0)以“Iron-Bearing Minerals as Potential Indicators of Paleo-Methane Seepage Evolution”(含铁矿物作为古甲烷渗漏演化的潜在指标)为题,在线发表了广州海洋局邓义楠团队关于冷泉环境微生物矿物相互作用及元素生物地球化学循环的最新研究成果。研究发现,冷泉沉积物中的含铁矿物是追踪甲烷渗漏驱动环境条件变化的关键示踪剂,其矿物组成和特征既取决于甲烷通量,也与环境中铁元素的可利用性相关。高甲烷通量和高活性铁水平可促进亚稳态铁硫化物(如,胶黄铁矿)与自形黄铁矿共存;而甲烷通量下降和/或沉积加厚则可诱发冷泉影响区由硫化向缺氧、非硫化转变,伴随着微生物成因含铁氧化物[如,磁铁矿,源自Fe(III)驱动甲烷氧化或产甲烷作用]的形成。

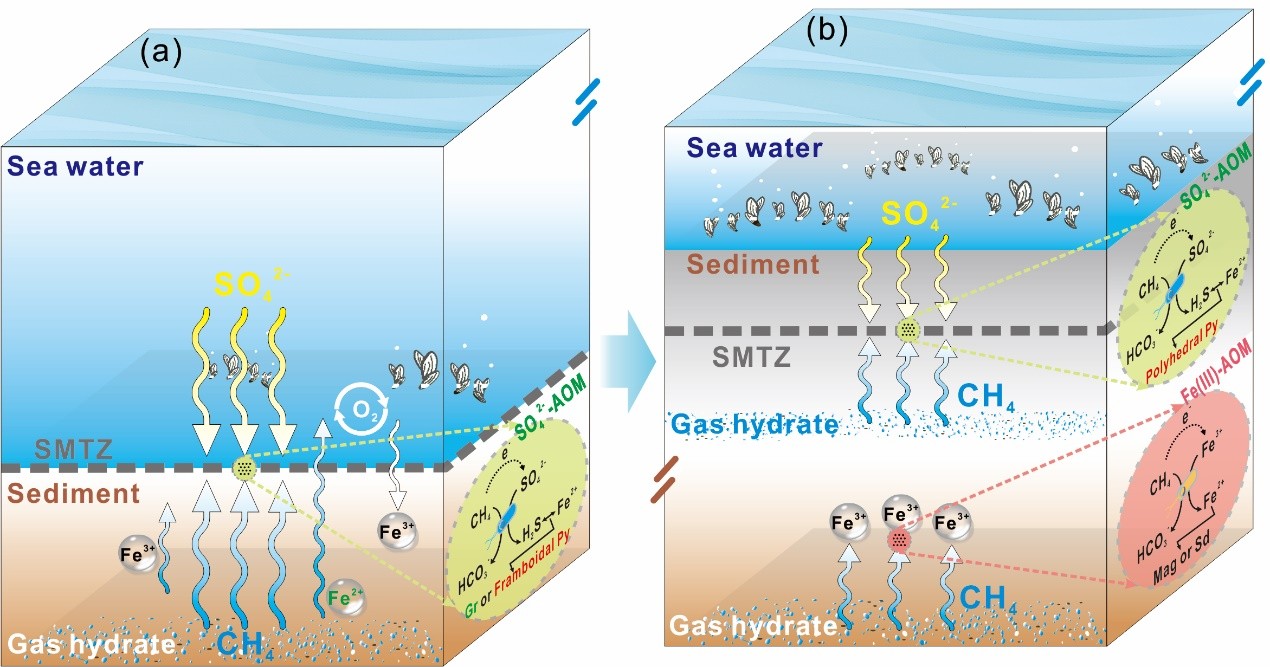

GMGS2-16冷泉沉积物岩心中自生含铁矿物形成机制示意图。(a)冷泉演化早期,沉积环境呈硫化环境;(b)冷泉演化后期,上层沉积环境呈硫化,而下层则演化至厌氧、非硫化环境。

甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的第二大温室气体。海洋沉积物中蕴藏着大量甲烷,主要以天然气水合物及伴生的游离气体形式存在。气候、地质或人为因素引起的海底压力和温度变化可导致水合物分解,引发甲烷渗漏。理解这些甲烷系统的长期动态对于重建古环境、完善气候预测模型以及战略性开发水合物资源至关重要。冷泉沉积物是重建与天然气水合物分解相关的富甲烷流体渗漏演化历史的宝贵档案。甲烷渗漏及随后微生物介导的甲烷厌氧氧化(AOM)与海洋环境中氧化还原敏感元素(如,S、Fe、Mn、Mo、U)的地球化学循环相耦合,在这些沉积物中留下显著的多指标地球化学信号。沉积物中的含铁矿物因其对环境变化的敏感性和分析简便性,正逐渐成为示踪冷泉系统中甲烷动态、成岩作用和生物地球化学循环的潜在指标。在冷泉硫化环境中,黄铁矿经由亚稳态前驱体[如,胶黄铁矿(Fe3S4)或磁黄铁矿(Fe1-xS,其中 0 < x < 0.13)]逐渐转变为草莓状黄铁矿,并最终形成自形晶体是重要的铁矿物形成途径之一。自形黄铁矿的生成关键取决于持续的H2S和活性铁供给,二者相对浓度的波动可能会诱发上述矿化序列中断,使铁硫化物停留在中间相阶段。此外,与作为硫化环境诊断标志的铁硫化物不同,铁氧化物在硫化条件下的热力学不稳定性暗示其形成于不同的生物地球化学环境。冷泉沉积物中的自生含二价铁氧化物(如,磁铁矿)很可能记录了环境从厌氧硫化条件向非硫化物条件的变化,可作为古氧化还原环境转变的有效诊断指标。通过对具有不同甲烷通量和演化历史的渗漏层进行综合地球化学、矿物学和磁学分析,团队揭示了铁矿物组合对渗漏动态的系统响应。研究结果证实,含铁矿物的共生序列及矿物性质可作为重建动态甲烷渗漏过程及相关生物地球化学转变的可靠指标。论文第一作者为广州海洋地质调查局与中山大学联合培养博士后王鹏聪,通讯作者为广州海洋地质调查局邓义楠教授级高级工程师和中山大学地球科学与工程学院杨小强教授。该项研究由国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究重大项目、中国博士后面上基金、广东省海洋六大产业专项、广州市基础与应用基础研究基金等联合资助。文章信息:Wang, P.C., Ma, J.Y., Liu, D., Zhang, G.L., Shi, T.H., Jin, M., Cao, J., Chen, F., Zhang, L.X., Liu, K., Yang, X.Q., Deng, Y.N., 2025. Iron-bearing minerals as potential indicators of paleo-methane seepage evolution. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, 2025JC022576.