近日,国际著名环境科学领域期刊《水研究》(Water Research,自然指数期刊,中科院一区TOP,IF:12.4)以“Stratification and deposition pathways of microplastics in the abyssal sediments of the Philippine Sea(菲律宾海深海沉积物中微塑料的分布特征与沉积路径)”为题,在线发表了广州海洋局邓义楠团队关于深海沉积物中微塑料的空间分布和沉积行为的最新发现。该研究系统阐明了其在深海环境中的复杂环境行为,为全球海洋微塑料污染治理和深海矿产资源开发的环境研究提供了科学依据。

微塑料作为一种全球性污染物,已渗透至地球最偏远的深海生态系统。作为海洋生态系统的重要组成部分,深海不仅是碳封存和营养循环的关键区域,也是微塑料的长期“归宿”。研究团队通过对菲律宾海11个站位(水深4020–6879米)的沉积物岩心,发现微塑料普遍存在于所有采样点和沉积层,并以小尺寸纤维(<1毫米,主要为聚丙烯和聚乙烯)为主。这些微塑料因浮力低、易穿透沉积孔隙,或因深层物理化学作用(如机械磨蚀、氧化),故而在沉积物中原位碎裂。在垂向的空间分布上,团队指出微塑料丰度呈现“表层高–中层低–较深层局部高”的垂直分布模式。

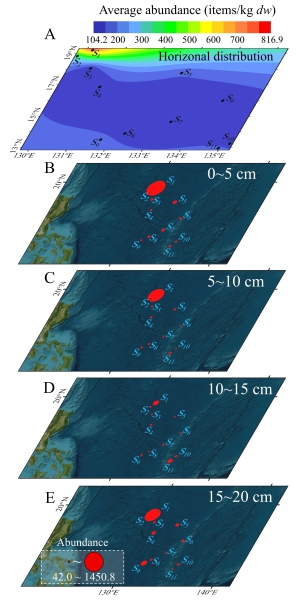

菲律宾海深海沉积物中微塑料的水平和垂直分布模式

团队分析发现,微塑料丰度与沉积物地球化学特性密切相关,表现为与氧化还原电位、pH值及伊利石–蒙脱石含量显著正相关。团队认为,海底的高pH环境会增强微塑料表面与沉积物颗粒的静电吸附能力,促进其滞留;而氧化条件限制了厌氧微生物对某些聚合物的降解,可导致微塑料存留时间延长;伊利石–蒙脱石等高比表面积矿物能通过吸附作用捕获小尺寸纤维,使其在细颗粒沉积物中的固定作用增强。

团队进一步分析了微塑料在沉积物中的垂直通量,发现靠近黑潮的站位S1显示最高通量(0—5 cm层位,267.7 个/平方米/年)。研究认为,因为S1站位的强流速和涡旋活动导致沉积热点的形成,从而促进微塑料从水体快速沉降至表层;深层高通量(如站位S2的15-20cm层位,174.2 个/平方米/年)则反映底流或生物扰动(如深海生物活动)导致的局部再分布。此外,沉积物粒径和孔隙率也影响微塑料迁移,细颗粒沉积物因较高孔隙率和吸附能力更易捕获小尺寸微塑料。总的来说,微塑料沉积路径遵循“快速沉降–表层积累–局部再分布”模式,并主要受黑潮等洋流、沉积物性质和生物扰动的协同驱动。

菲律宾海作为全球重要的深海矿产资源富集区(如深海稀土和多金属结核),其沉积物中微塑料的广泛分布与长期累积可能对深海生态系统构成潜在威胁。团队强调,在深海资源开发中需综合考虑微塑料污染治理,以实现深海生态保护与资源开发的可持续发展。

论文第一作者为广州海洋局博士后邓化,通讯作者为广州海洋局邓义楠教授级高工和中山大学苏明教授。该项研究由国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究重大项目和中国地质调查局项目等联合资助。