近日,广州海洋地质调查局在国际权威期刊《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》(中科院SCI期刊地球科学2区top期刊)发表最新研究成果。项目组通过解译西太平洋沉积记录的中中新世多个气候-环境过程之间的相互作用,揭示了100 ka偏心率周期在“中中新世气候转型”事件中的主导作用。

“中中新世气候转型”(MMCT)是一次全球联动的快速变冷事件,地球各圈层,包括大气圈、水圈、生物圈等,均发生显著变化,对理解新生代全球气候变化具有重要意义。但囿于西太平洋特殊远洋沉积环境【①水深处于CCD界面以下,钙质生物沉积完全溶蚀;②多期、大规模发育的沉积间断;③极低的沉积速率(mm/ka级别)】,中中新世气候转型事件在该区域的沉积记录仍鲜有报道。

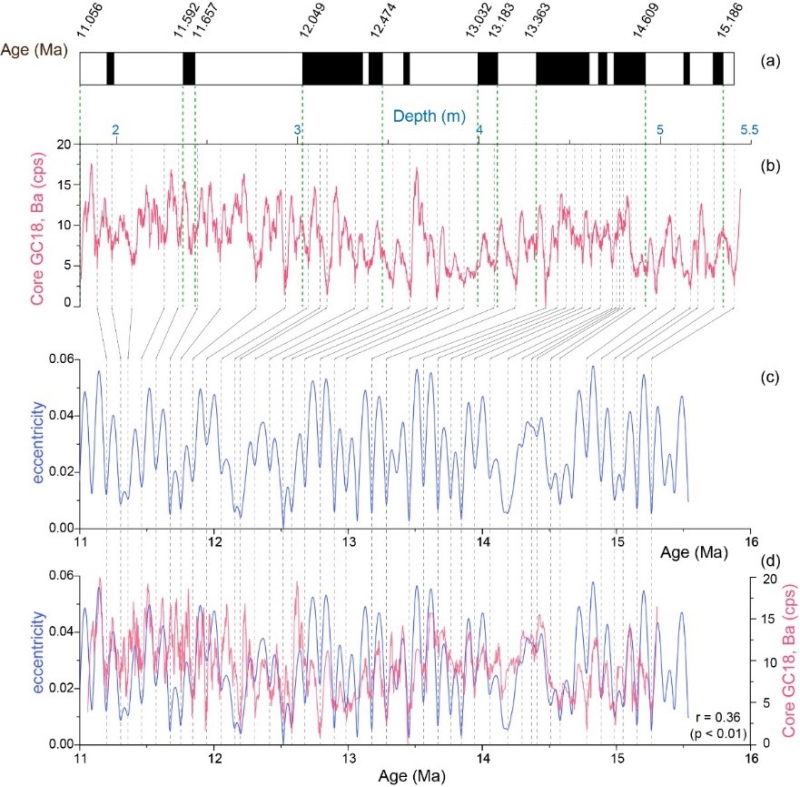

西太平洋沉积柱样Ba元素含量-100ka偏心率周期天文调谐结果

该研究利用西太平洋获取的沉积柱样,综合沉积物磁性地层、自生10Be定年与天文调谐结果,厘定了西太平洋11-15 Ma期间千年尺度的精细地层。基于这一年代结果,发现西太平洋沉积记录的多圈层相互作用中的多项环境代用指标:风成尘埃、生物碎屑、深海氧化还原变化和海洋生产力等均具有100 ka偏心周期特征,表明天文轨道强迫在MMCT过程中起着主导作用。下一步,笔者将基于此成果开展进一步研究,为西太平洋富稀土沉积物的成矿时代、成矿环境研究及未来的大洋钻探工作提供支撑。

论文第一作者为广州海洋地质调查局大洋和极地研究所王海峰高级工程师。通讯作者为同济大学易亮副教授和广州海洋地质调查局何高文副总工程师。本文受到国家自然科学基金项目(U2244222,42177422,42188102和42072324)和地质调查二级项目的联合资助。