近日,国际权威矿床学期刊《Ore Geology Review》(中科院二区)以“Metallogenesis of Co-rich ferromanganese nodules in the northwestern Pacific: Selective enrichment of metallic elements from seawater”(西北太平洋富钴结核成矿作用:对海水金属元素的选择性富集)为题发表了广州海洋地质调查局深海矿产资源科技创新团队在富钴结核成矿机制研究方面的最新成果。

2012年,团队在西北太平洋深海盆地发现了富钴结核,经过十年的调查和研究,基本掌握了富钴结核的空间分布和成矿环境。典型的富钴结核为水成成因,其成矿元素富集过程不是海水中金属元素的简单浓缩,而是选择性富集到结核中。为了系统评价富钴结核的成矿作用,团队开展了结核的微区结构、矿物、化学和钕、铪同位素组成分析。研究表明,1)富钴结核形成于冷水环境,主体暴露于海水中,与沉积物接触较少。2)结核中矿物的结晶程度差,主要为水羟锰矿并含有少量的钡镁锰矿,指示了氧化的成矿环境。3)结核的化学组成具有相对较高的钴、钛和稀土元素含量,以及较高的铁/锰比值等特征,进一步证明了研究区富钴结核为典型的水成成因。4)研究区处于典型的热带寡营养盐海洋环境,具有较低的海洋生产力和沉积速率,沉积物主要为深海粘土。贫营养、持续的底流活动以及低沉积速率共同形成了氧化的海洋环境,长期暴露在该氧化环境下非常有利于富钴结核成矿。

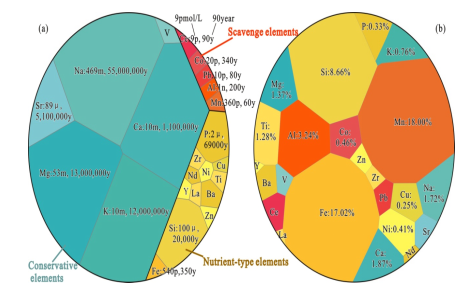

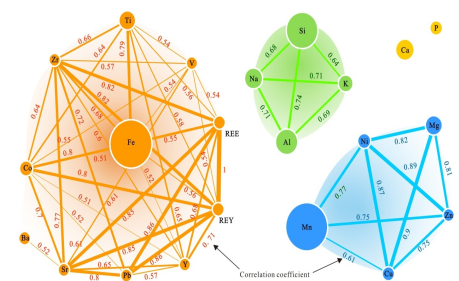

团队对比了金属元素在海水和富钴结核中的丰度,结果表明Mn>Co>Fe>Ce>Pb>Nd>La>Al>Zr>Ti>Y>Cu>Ni>Zn>V>Ba>P>Si>Sr>Ca>K>Mg>Na等元素的富集程度依次降低。富集程度最高的是清除型元素,其次是营养盐型元素(图1)。清除型元素具有较高的电荷和较小的离子半径,在海水中的含量较低且很少受生物地球化学作用的影响。钴、锰、铈、铅等典型的清除型元素随水深逐渐下降,团队认为这是铁锰氧化物颗粒对海水选择性吸附清扫的结果。团队进一步分析了富钴结核元素相关性知识图谱,发现大部分金属元素的富集与铁相矿物相关(图2),而部分元素则与锰相矿物有关。

图1 金属元素在海水(a)和富钴结核(b)中的丰度特征。海水中含量最高的是保守型元素,占比超过99%,在海水中滞留时间长;海水中大多数元素属于营养盐型元素,与生物颗粒矿化作用密切相关;海水中含量最低的是清除型元素,在海水中停留时间短。

图2 富钴结核中金属元素的相关性知识图谱。可分为3种类型:铁氧化物组分,锰氧化物组分和铝硅酸盐组分。

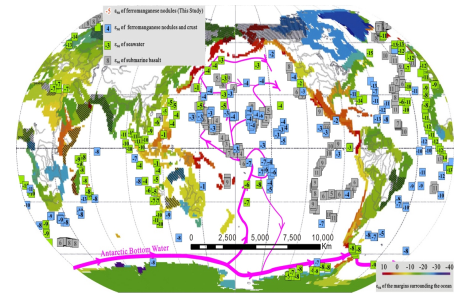

由于钕、铪在海水中的滞留时间很短,钕、铪同位素组成常常作为海洋循环的水团示踪剂。富钴结核的钕、铪同位素组成记录了对底层海水的信息,其组成与附近海山富钴结壳差别很大,表明研究区海水的水平运动长期强于垂直运动。团队通过整理全球海底铁锰结核/结壳、玄武岩和海水钕同位素数据发现,研究区富钴结核的钕同位素组成主要受南极底流的影响(图3)。

论文第一作者为大洋与极地研究所高级工程师任江波,通讯作者为局副总工程师何高文和教授级高工邓希光,合作作者包括杨永、邓贤泽、姚会强、杨胜雄。该研究由南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)首批人才团队引进重大专项(GML2019ZD0106)、国家自然科学青年基金(92162216)、中国大洋“十三五”资源环境类课题(DY135-R2-1-05, DY135-C1-1-01)和中国地质调查局项目(DD20190629, DD20191009)联合资助。

图3 全球海底铁锰结核/结壳、玄武岩和海水钕同位素特征和分布

(任江波)