摘要:南海北部新生代沉积盆地之下发育着巨厚的中生代海相沉积地层,属于中生代残留盆地。潮汕坳陷是南海北部陆缘中生界保存最完整的区域,其中生界具有良好的油气地质条件,是我国海域油气勘探一个新的油气远景区。

1. 项目概况

潮汕坳陷油气远景区位于南海东北部水深300~3000m的陆坡深水区,面积3.7×104 km2 。该成果来源于“海域油气 资源调查”工程所属 “南海东北部中生界油气资源调查”二级项目,由中国地质调查局广州海洋地质调承担,项目周期为2019—2021年。主要目标任务是对南海东北部海域中生界新层系、新领域开展油气资源调查,寻找构造和圈闭,锁定钻探井位;初步查明南海东北部海域中生界油气资源分布状况,评价有利目标区带的资源潜力。

2. 成果简介

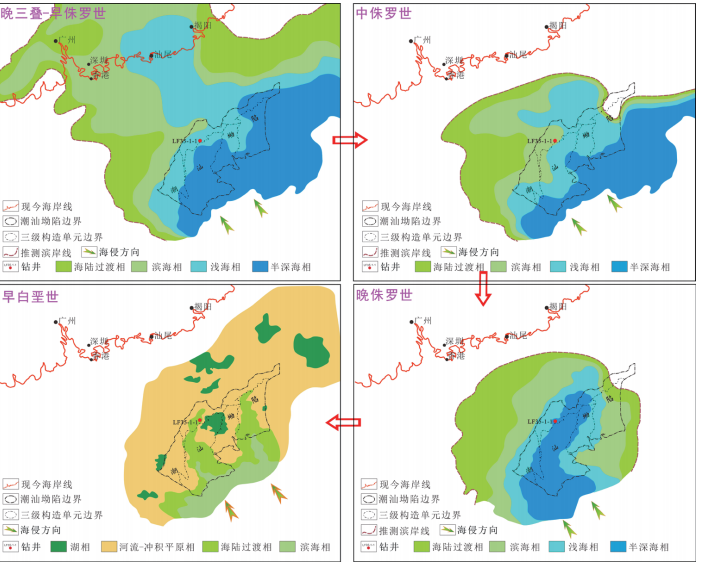

(1)晚三叠世—早侏罗世时期,南海北部属于特提斯东延的半封闭型海湾沉积,十分有利于有机质的堆积和保存,易于形成优质的海相烃源岩;晚三叠世—早中侏罗世和晚侏罗世早期,盆地以被动大陆边缘坳陷盆地为特征,接受坳陷型沉积,有利于烃源岩的形成,与全球中生代烃源岩发育时间基本一致,具备形成大油气田的背景;潮汕坳陷中 生界最大厚度可超过5000m,侏罗系分布面积较大,其最大厚度可超过4400m,巨厚的侏罗系中可发育厚层泥岩,为南 海东北部烃源岩的发育提供了物质保障(图1);沉积演化研究表明,潮汕坳陷晚三叠世-侏罗纪时期自下而上充填了一套浅海-半深海相的地层(图1),有利于形成海相优质烃源岩。

(2)潮汕坳陷中生代主要发育上三叠统-侏罗系半封闭海湾型烃源岩,有机质丰度相对较高,泥岩地层厚,生烃总量大,油气勘探前景良好;有机质类型主要为Ⅱ2-Ⅲ型,演化成熟度高,以凝析气(油)为主,反映了有机质母质来源以陆源有机质输入为主,水生低等生物的贡献较小。因此,陆生高等植物有机质的输入量对中生界海相烃源岩的形成具有重要的影响,因而潮汕坳陷中生界的海陆过渡沉积体系、有三角洲(扇 体)输入的浅海-半深海相以及(水生低 等生物发育的)半深海相是烃源岩最有利的分布相带(图1)。

(3)区内钻井、地震资料、海陆对比和烃源岩演化模拟揭示,潮汕坳陷中 生代烃源岩主要发育在上三叠统—下侏罗统中下段以及上侏罗统下段,中侏罗统由于主要发育滨浅海相沉积,水动力较强,有机质保存条件较差,因而为次要烃源岩层段;潮汕坳陷上三叠统-下侏罗统中下段主要发育半深海-浅海相泥岩,有效烃源岩面积9591km2 ,平均厚度495m,已进入成熟-过成熟阶段;上侏罗统下段主要发育半深海相泥岩,有效烃源岩面积7161km2 ,平均厚度535m,现今全部进入低成熟阶段,局部进入过成熟阶段。

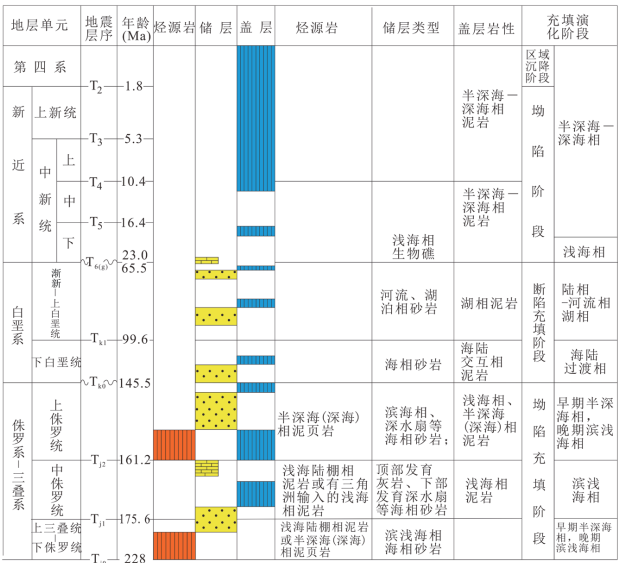

(4)潮汕坳陷可能发育4套储盖组合(图2):第1套组合以上三叠统-下侏罗统半深海-浅海相泥页岩或中侏罗统下部浅海相泥岩为烃源岩,以中侏罗统顶部碳酸盐岩为储层,以上侏罗统下部半深海相泥岩为盖层;第2套组合以上侏罗统下部的半深海相泥页岩为烃源岩,以上侏罗统顶部的海底扇砂岩为储层,以白垩系的海陆过渡相泥岩为盖层,本套组合是潮汕坳陷最主要的生储盖组合之一; 第3套组合以下部侏罗系海相泥岩为烃源岩,以白垩系下部的海陆过渡相、滨岸三角洲相砂岩,上部的河流相、滨湖相以及扇三角洲相砂岩为储层,以白垩系内部湖相泥岩以及海陆交互相泥岩为盖层;第4套组合以下部侏罗系海相泥岩为主力烃源岩,局部以古近系湖相泥岩为次要烃源岩,以下—中中新统发育的一定规模的浊积砂岩、生物礁灰岩为储层,以新近系—第四系半深海-深海相泥岩为盖层。

3. 成果意义

根据上述研究成果,在南海东北部潮汕坳陷中生界可以寻找特提斯型的侏罗系海相烃源岩,其生储盖组合发育, 形成大型油气田的物质基础雄厚,潮汕坳陷预测资源量为(33.91~101.75)×108 t。 该成果为锁定南海东北部潮汕坳陷中生界钻探井位奠定了理论基础,具有重要的应用价值。

(中国地质调查局广州海洋地质调查局 孙鸣供稿)