2016年11月10日,由中国地质调查局组织编制、地质出版社出版的《中国地质调查百项成果》在京正式向社会发布。广州海洋地质调查局牵头组织编纂的《1:200万南海地质地球物理图系(简介)》、《中国海洋油气资源报告》、《中国天然气水合物资源报告》、《国际海底矿产资源地质调查报告》、《“海马”号遥控潜水器――4500米级深海作业系统》和《中国海洋地质勘探技术报告》6项成果成功入选。这些成果是广州海洋局对1999年以来的相关重大地质调查成果进行挖掘、梳理、凝练、综合与集成编纂形成,有效地服务了海洋强国建设和推动地质科技创新。现将这六项成果逐一向大家介绍。

——编者

六、《中国地质调查百项成果》之“中国海洋地质勘探技术报告”

海洋地质勘查技术是实现海底矿产资源勘查重大突破和海洋地质科学理论创新的重要保障,为实现海洋地质勘查“踏遍中国海、挺进太平洋、登上南极洲”的宏伟梦想提供了有力技术支撑。

海洋地质勘查技术方法发展迅速,现阶段主要包括:海上定位、表层取样和柱状取样、测深、浅地层剖面测量、旁侧声呐扫描、水下电视和摄影、深潜装置观测、海底钻探、海洋重磁测量、海洋地震测量和海底热流测量等。

我国海洋地质勘查技术从零开始,逐步发展和跨越。中国地质调查局自“九五”以来,在国家科技计划和国家专项支持下,开展了“深水油气地球物理勘探技术”“天然气水合物勘探开发关键技术”“4500米级深海作业系统”等高新技术专项研发。自主研制了一批达到国际先进水平的高新技术装备,如4500米级深海无人遥控潜水器(“海马”号ROV)、海洋可控源电磁探测设备、海洋热流探测设备、深海保压取心钻具等;自主创新形成了一系列国内首创的海洋地质勘查高新技术方法,如“长排列大容量”地震采集、天然气水合物矿体的三维与海底高频地震联合探测、高精度重磁震联合采集等。中国地质调查局目前拥有“海洋六号”“探宝号”“海洋四号”“奋斗五号”“奋斗四号”和“业治铮号”六艘海洋地质勘查船,正在建造“海洋地质八号”“海洋地质九号”“海洋地质十号”三艘海洋地质勘查船,装备了地质、地球物理、地球化学、物理海洋等国际先进的海洋地质调查设备。

中国地质调查局围绕国家海洋战略和海洋地质勘查工作的需求,紧跟国际海洋地质勘查技术发展潮流,通过关键设备研制、技术创新和先进设备引进,建立了海洋基础地质、石油天然气、天然气水合物和大洋矿产资源等海洋地质勘查技术体系,为我国海洋地质调查事业的快速发展和资源勘查突破提供了重要支撑,取得了显著的社会和经济效益。

一、建立了完整海洋地质调查技术方法体系,装备技术水平位居国际前列

(一)地质取样技术达到国际先进水平,取样装备全面国产化

掌握了各种先进的海洋地质取样技术,自主研制了能够满足我国全海域地质取样需要的系列设备。其中,箱式取样技术,实现海底表层近100厘米深度无扰动沉积物的箱式样品取样;抓斗取样技术,实现海底表层沉积物抓取,适用于各种底质类型,根据需要取获的样品量设计了开口50?150厘米的各类抓斗取样器;多管取样技术,实现同时取获多达8管的10?80厘米无扰动管状样品;拖网取样技术,分为沉积物和岩石拖网,广泛应用于海底标志物、结核、岩石、结壳拖取;重力柱状取样和重力活塞取样技术,实现海底10?2500厘米长度的沉积物柱状取样。

我国设计的系列地质取样器,具有操作简单、应用范围广、稳定性好、适应能力强等特点,广泛应用于我国海洋地质勘查和研究领域。我国已建立了达到国际先进水平,并具有我国特色的地质取样技术体系。

(二)综合地球物理勘查技术国际一流

掌握了目前国际先进的综合地球物理调查技术。引进了国际先进的多波束、地震、浅地层剖面、重力等地球物理调查设备。

多波束技术主要应用于全覆盖高精度水深测量,获得高清晰度的海底地形、地貌资料,可为我国海洋地质勘查与研究、新型能源开发及海洋划界提供重要的基础资料。我国海洋地质勘查已装备了浅、中、深全系列先进的多波束系统,其中EM122多波束系统,测量深度达11000米,具有大覆盖宽度、高分辨率、高测量精度,可获得大量底质和水体的信息,主要用于深水海域地形地貌调查,同时可以为其他各种科学考察活动提供实时水深以及地形地貌等最基础的信息,是目前最先进的全海深海底地形地貌测量系统。

海洋地震勘探技术利用人工激发的地震波在弹性不同的地层内的传播规律,来勘探海底的地质情况,广泛应用于海洋资源勘查与地质构造研究,是应用最广泛的地球物理方法之一。根据调查设备及手段的划分,海洋地质勘查中的地震勘探调查方法主要为多道地震、海底地震仪(OBS)和单道地震测量。中国地质调查局目前拥有四艘地震勘探作业的调查船,装备了Seal等四套海上地震勘探采集系统,六套震源系统,数十台套OBS,具备大于8千米的超长排列大容量地震、高分辨率地震、准三维地震及OBS地震作业的能力。

浅地层剖面测量技术主要目的是揭示海底面晚更新世以来的沉积地层,以此来划分地层层序,研究调查区的浅部地层结构、发育历史及古气候变化等信息。装备的Parasound P70型深水参量浅层剖面系统,工作水深为10?11000米,最大穿透深度200米,实现了从浅水到深水全海域范围的测量功能,具有较高的地层分辨率和地层穿透能力,是目前世界上最先进的全海洋海底浅地层剖面调查仪器之一。

海洋重力测量技术对海域重力加速度进行连续地测量,获取海洋重力场数值,给出重力异常分布特征和变化规律,进而研究地质构造、地壳结构、地球形态和勘探海底矿产等,主要用于基础地质调查和油气资源调查工作中。目前拥有ZLS、KSS-32M等世界上先进的海洋重力测量系统。

我国已经形成了包括地形地貌、地震剖面、浅层剖面和重磁力等调查手段的立体化综合地球物理勘查体系。

(三)海洋地球化学勘查技术国内领先

掌握了完善的海水、沉积物、微生物等现场地球化学勘查技术,形成了天然气水合物现场化学分析测试、大洋稀土资源现场测试等野外地球化学勘查技术系列。如天然气水合物现场化学分析测试技术,对沉积物的温度、酸碱度(pH值)、电极电位(Eh值)、挥发性硫化氢、气态烃(甲烷、乙烷、丙烷)进行现场测试分析,初步判定甲烷等气态烃含量高异常点站位和富集区域,确认天然气水合物资源的存在。目前,已建立了功能齐全的地球化学专业实验室,拥有显微激光拉曼光谱、固体核磁共振等专业测试仪器,可以对样品进行高精度精细测试。

(四)物理海洋勘查技术国内一流

装备了了国际先进的主流温盐深(CTD)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)及海流测量等物理海洋设备。温盐深测量技术通过海水的电导率、温度和压力(CTD)等参数的测量,可导出蒸发、海流、海水的运动以及海洋中其他多种物理过程。温盐深(CTD)测量采用SBE 911/917plus CTD温盐深测量系统,具有自容式和直读式数据采集模式,可同时测量温度、盐度、深度、溶解氧、叶绿素和浊度等参数。SBE 911/917plus是目前世界上最先进的温盐深测量设备;海流是海洋水文的主要要素之一,声学多普勒海流剖面仪(ADCP)用于海流测量。装备了OS38K ADCP型船体固定安装式ADCP测量系统和多种移动式ADCP测量系统。SBE 911/917plu和OS38K ADCP都是目前世界上先进的物理海洋勘查设备。

二、自主创新技术获重大突破,8项技术填补国内空白

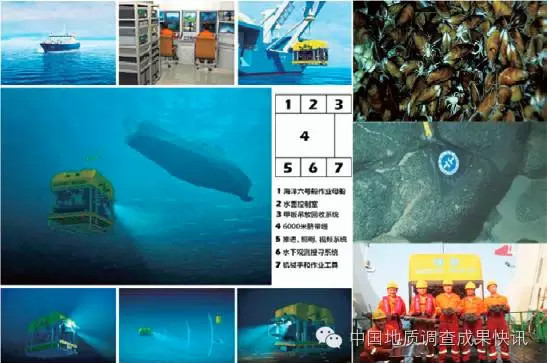

(一)“海马”号无人遥控探测潜水器攻克关键核心技术,国产化率超过90%,形成了深海重大装备

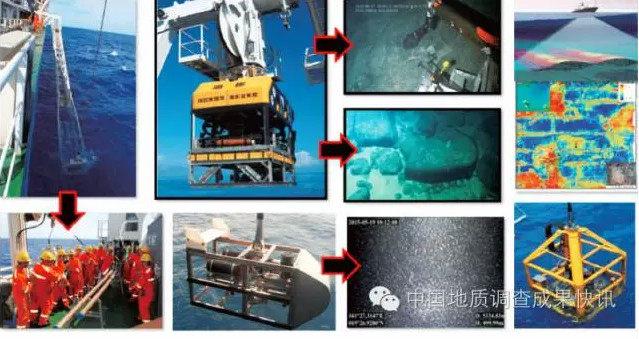

自主研制了我国第一台4500米作业级无人遥控探测潜水器(简称“海马”号)(图1),突破了潜水器自动控制、深海液压单元、大深度浮力新型材料等重大关键核心技术,国产率超过90%,具有运载能力大、扩展功能强、作业风险低、操作简便等技术优势。“海马”号具备海底多角度摄像、照相、机械手作业、声光电探测、海底原位实验等综合作业手段,作业能力基本覆盖我国管辖海域和国际海底区域富钴结壳等多种资源富集区。标志着我国具备了大深度无人遥控潜水器自主设计和制造能力,促进了深海遥控探测机器人产业化进程,在我国深海技术装备研发和海洋地质调查领域具有里程碑意义。2015年、2016年“海马”号在南海水合物资源调查中成功应用,首次发现了双壳类生物群、甲烷生物化学礁、碳酸盐结壳、气体渗漏等活动性“冷泉”标志,命名为“海马冷泉”。该发现标志着我国在南海海域水合物资源富集规律及与冷泉有关的海底生态系统认识上取得了新的突破,对后续水合物勘查和开发具有重要的指导意义。

图1 4500 米深海非载人遥控探测潜水器(“海马”号)

2015年6月,“海马”号在大洋第36航次科考中成功应用,成功获取了大量高清晰度、高分辨率、高精度的海底视像资料和精确水下定位的实物样品。是我国首次成功将自主研制的4500米级无人遥控潜水器应用于富钴结壳合同区调查,填补了我国在海山区资源和环境调查手段方面的一项空白,提升了我国在该领域的技术水平。

2014年“海马”号ROV海试成功入选了由两院院士评选的2014年度中国科技十大进展新闻,同时还被评为2014年度中国地质十大科技进展。

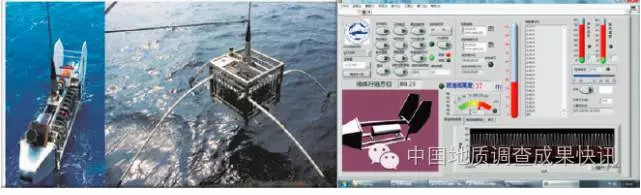

(二)海洋电磁探测技术打破国外封锁,开创我国水合物矿体识别新方法

自主研制海洋电磁探测系统(图2),针对海底以下介质的电性差异,利用船载拖曳发射装置在近海底激发涡旋电流产生二次场,由布放在海底的接收机接收从海底以下介质返回的电磁信号,以探测海底以下介质的电性分布特征。系统包括大功率海洋可控源电磁发射机、电场接收机、电磁接收机及处理软件。2012年在南海天然气水合物调查中首次应用,发现海底存在显示水合物富集的电阻率高阻层,与BSR分布结果具有很好一致性,为2013年钻获高纯度天然气水合物样品提供了重要的井位部署参考依据。目前正已应用于天然气水合物的探测,未来在深水油气勘探方面也将发挥重要作用。

图2 海洋可控源电磁探测系统

海底大地电磁探测技术打破了国外封锁,填补了国内空白,开创了我国水合物矿体识别新方法,获2009年度国土资源科学技术奖二等奖。

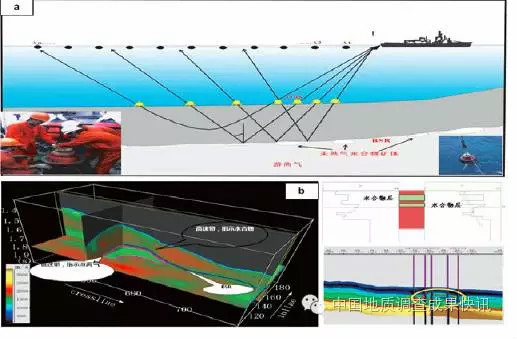

(三)地震探测高新技术,推动深海资源勘查重大突破

1.“长排列大容量”技术国内领先,开拓南海北部油气勘探新领域

自主研发了“长排列大容量”地震探测技术(图3),针对南海北部深水区海底崎岖变化、构造变形强烈、能量屏蔽作用强、多次波复杂多变等特点,通过室内模拟和海上试验,其最大有效信号探测深度达10千米。应用该技术探测到了潮汕坳陷6秒(10千米)深处的清晰地层结构,突破了南海北部深水区和中生界新层系油气调查技术瓶颈,为海洋油气调查提供了技术保障。

图3 长排列大容量地震技术

(左上-长排列电缆;右上-大容量震源;下-南海北部中生代凹陷地震剖面)

“长排列大容量”地震探测技术被中国科学院、中国工程院两院院士评选为2004年度我国十大科技进展之一。包含该技术的“深水油气地球物理综合调查技术及其应用”获得2015年底海洋工程科学技术奖一等奖。

2.高分辨率多道地震与海底高频地震联合探测技术,为准确识别水合物矿体提供高技术支撑

自主研发的高分辨率地震与海底高频地震联合探测技术(图4),突出解决“天然气水合物速度分析”这一关键难题,形成了适合我国海域天然气水合物矿体目标探测的地震联合采集、资料综合处理和矿体定量评价的技术体系。其中海底高频地震仪(OBS)、OBS地震数据处理成像技术、三维速度体及矿体速度结构分析技术、矿体目标评价技术等创新显著。截至2015年底,已在南海水合物勘查区累计投放OBS站位150个,获得高质量地震数据50000千米,通过高精度地震综合评价研究,圈定天然气水合物矿体地震标志——似海底反射层(BSR)分布面积45.2平方千米。该项技术荣获2014年度国土资源科学技术奖二等奖。

图4 天然气水合物地震联合采集及水合物矿体三维图

(a -地震联合采集;b -水合物矿体三维图)

(四)海底探测新技术,提升近海底探测能力和工作效率

1.6000米级数字摄像系统,开创海洋地质调查深海观测技术先河

2001年,研制了国内首套深海彩色摄像系统,首次在我国地质勘查中应用深海观测技术。2009年,研制了基于光纤传输的高清海底摄像系统,通过光电复合缆为水下拖体提供电力和通信,可以连续长时间在水下进行拍摄,工作水深达6000米。至2015年底,在南海完成海底摄像测站456个,在太平洋完成海底摄像剖面调查超过400千米。海底数字摄像技术达到了国际先进水平,已经广泛应用于我国海洋天然气水合物和大洋矿产资源调查。

2.天然气水合物地球化学快速探测技术,实现流体地球化学现场快速探测

自主研制了天然气水合物地球化学快速探测系统,实现海底沉积物流体地球化学现场快速探测,由海底沉积物孔隙水原位采集系统、海水分层气密采样系统和船载平台测试系统三部分组成。其中孔隙水原位采集系统最大工作水深4000米,最小采水量大于100毫升,实现了沉积物中孔隙水的原位快速探测;海水分层气密采样系统创新性地将压力自适应平衡技术成功运用于海水分层气密采样系统中,实现了快速采集海水样品,并完整保留了样品里的气体成分,为深海气体的研究提供能真实地反映原位气体成分组成信息的海水样品。天然气水合物流体地球化学探测技术,在我国首次实现沉积物孔隙水原位快速探测。

3.天然气水合物原位地球化学探测技术,实现海底多参量原位在线探测

研制了集海底摄像、照相和多参数探头为一体的原位在线探测设备,采用拖曳式作业,拖体可搭载9种原位探测传感器,实现对海底微地形地貌监控、实时获取高清晰影像资料的同时,原位探测海底水中CH4、pH、H2S、CO2、DO 、Eh及温度、盐度、深度的数据信息。实现了传感器的高度集成化,探测灵敏度、低温响应时间等综合性能先进,拖曳式多参数原位探测技术、遥测遥控技术、在线实时处理技术等达到国际先进水平,为渗漏型天然气水合物的勘查提供了有力手段。

(五)保真取样、震动取样技术,实现地质取样技术跨越

针对海域天然气水合物成藏特点,自主研制了天然气水合物重力活塞式保真取样器,该取样器由取样器本体、红外热成像仪系统、保压取样器甲板快速冷却装置等组成。该保真取样器最长取样长度可超过20米,适用于4500米以浅的海底沉积物取样,可保压获取长柱状沉积物,通过船载后处理系统对保压沉积物中物理、化学组分进行分析。保压成功率超过60%,超过国际同类取样器,技术水平国际领先。

针对在大陆架上获取砂质柱状样品的难题,研制了大能量变频振动取样器,利用变频技术控制激振器产生可变振幅、可变振频的垂直激振力,钻取沉积物柱状样品。该设备使复杂海底取样时间大为缩短,样品的原样保持性好,在生产中得到广泛应用。

(六)海底地热测量技术,填补国内热流原位探测空白

在引进、吸收和消化进口设备的基础上,研制了海底地热测量设备,包括自容式微型温度测量仪、海底热流原位探测系统和海底热流原位处理系统。自容式微型温度测量仪可以测量得到海底沉积物不同层位的温度数据,从而获得海底地温梯度;海底热流原位探测系统可以测量和记录探针插入沉积物后的整个温度变化过程,通过相关算法完成海底热流的原位探测;海底热流原位处理系统不仅能够计算偏移量、海底温度、平衡温度、原位地温梯度、原位热导率和原位热流,还可以分析调查区各种影响因素,进行热流数据的校正。截至2015年底,已在南海累计完成热流测量测站684个。该设备填补了国内在海底热流原位探测技术空白,技术参数达到了国外同类产品的水平,在海洋地质勘查中进行广泛应用。

(七)海域高精度重磁震联合探测技术,建立深水大型油气盆地勘查及综合评价技术系统

针对我国深水油气资源重要赋存海域的特点,开展海域高精度重力、磁力和地震联合采集及处理技术的集成研究,提高深水中深层地震资料的信噪比和分辨率、速度分析的精度和压制特殊干扰的能力,优化深水深层的地震成像质量,形成深水沉积盆地地层属性与油气预测的能力。在深水油气盆地重磁震联合采集技术、深水横向不稳定沉积相的地震数据特殊处理和油气成藏要素预测及表征、重磁震联合反演解释技术等方面取得了创新性成果。截至2015年底,应用海域高精度重磁震联合探测技术采集资料近36000千米。以本项技术为主的“深水油气地球物理综合调查技术及其应用”获2014年度海洋工程科学技术奖一等奖。

(八)海底地形地貌精密探测技术,为海域划界、维护海洋主权权益和资源评价提供重要技术基础

以多波束系统全覆盖高精度探测技术为重点,形成远海高精度导航定位技术、海底地形地貌高精度探测技术及其质量监控和精细后处理技术、电子数字化成图技术、人机交互解释技术等的集成。该技术已在国家专项调查及南海海底地理实体命名研究中得到广泛应用。截至2015年底,累计完成测线超过40万千米,全覆盖面积超过140万平方千米,出版了《南海地质地球物理图系》(1﹕2000000),首次标注了最新命名的一百多个海底地名。

该技术使我国在海底地形地貌的全覆盖高精度探测技术方面缩小了与国际上的差距,对维护我国海洋主权、权益及外交划界、海洋资源勘查等提供了重要技术支撑,经济和社会效益显著,获2002年度国土资源科学技术奖二等奖。

三、为海洋地质事业提供重要技术支撑和保障,经济和社会效益显著

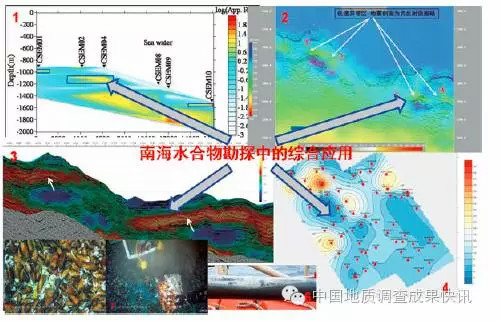

(一)为天然气水合物勘查与评价实现重大战略突破提供了高效的技术支撑

利用地质、地球物理和地球化学多种调查技术手段,分层次开展了我国南海北部天然气水合物资源调查、重点海域勘查和评价。截至2015年底,开展天然气水合物调查75个航次,完成高分辨率多道地震16.70万千米、多波束测量7.40万千米、浅层剖面测量2.77万千米、热流测量684个站位、地质取样4244个站位、钻井60口。利用系统的天然气水合物勘查技术,发现了多个天然气水合物大型矿体,初步掌握了我国天然气水合物资源分布状况。为我国海域天然气水合物资源勘查与评价提供了有力的技术支撑。

自主创新技术为实现天然气水合物找矿重大战略突破提供了高新技术支持。如:2015年,使用“海马”号在珠江口盆地西部海域发现了伴生浅层天然气水合物的活动“冷泉”;2008年至2013年,使用天然气水合物矿体的三维与海底高频地震联合探测、海洋可控源电磁探测、热流探测、海底摄像调查及保真取样等多种新技术手段,在南海珠江口盆地东部海域进行综合探测,发现了水合物赋存的直接和间接证据,为我国2013年在该海域钻获高纯度的天然气水合物实物样品提供了高新技术支持(图5)。

图5 新技术新方法在南海水合物勘探中的应用

(二)为率先发现并圈定大洋矿产资源有利远景区、首次圈定多金属结核试采区和结壳资源富集区等提供了全面的技术支撑

利用“海洋六号”“海洋四号”科考船,综合利用地质、地球物理、环境评价等多种调查技术手段,开展了大洋矿产资源勘查和评价。截至2015年底,实施海上调查航次14个,完成综合地球物理调查(多波束、重力、磁力、浅剖、地震等测量)10万千米,地质取样(浅钻、箱式、多管、柱状、拖网)771个站位,环境调查(温盐深测量、生物拖网、深海锚系观测)261个站位,海底摄像80个站位,调查面积逾50万平方千米,先后在太平洋国际海域发现了多金属结核、富钴结壳、深海稀土等矿产资源,先后圈定有利远景区5个,为我国大洋矿产资源勘查提供了重要的系列技术手段。

近几年,“海马”号、深海浅钻取样器、超长柱状取样器和多波束回波勘查技术等新技术方法,应用于多深海金属结核资源、富钴结壳资源、稀土资源等的勘查和评价中,我国大洋矿产资源勘查技术水平不断提高,取得了显著的应用成效(图6)。

图6 新技术新设备在大洋矿产资源勘查中的应用

(三)为实现油气资源新领域、新层系勘查突破提供了重要的技术保障

利用综合地球物理、地球化学调查技术,开展油气资源调查34个航次,完成二维多道地震8万千米及相应的重力、磁力及水深测量,海底地震仪(OBS)测量16个站位,地质取样1081个站位。完成油气资源普查45万平方千米。为国家海洋油气勘查提供了重要的基础资料,引领和带动了南黄海和南海商业性油气资源勘探。

针对我国深水油气主要富集海域,形成了一套有效的深水油气探测方法体系,提高了深水中深层地震资料的信噪比和分辨率、速度分析的精度和压制特殊干扰,解决了深度域成像等关键技术,为深水油气资源勘查提供高技术支撑。如针对南海北部深水区海底崎岖变化、构造变形强烈、能量屏蔽作用强、多次波复杂发育等特点,形成一套针对性的“长排列大容量”地震资料采集技术,为南海北部中生界的发现和深水盆地的圈定提供了技术支持;根据南黄海埋藏深、构造复杂、上部反射界面能量屏蔽作用强、碳酸盐岩层内幕反射不清、多次波发育等特点,形成一套以应用“强震源富低频高覆盖次数”为特色的地震资料采集技术。2006年应用该技术首次在崂山隆起发现了中生代-古生代海相地层,2015年在南黄海崂山隆起重点目标区发现大型构造圈闭6个,为崂山隆起的参数井钻探奠定了坚实的基础。

(四)为海洋基础地质科学研究的重大突破提供了先进的技术支持

多种技术手段的综合应用,为我国海洋基础地质科学研究,提供了先进的技术支持。如我国管辖海域区域地质调查中,累计完成多波束测深35.8万千米,测扫声呐4.3万千米,浅剖测量6.9万 米,单道地震测量14.3万千米,多道地震测量3.2万千米,海洋重力测量17.3万千米,海洋磁力测量16.9万千米,地质钻探30口共1168米,底质取样7389个站位,海水取样594个站 位。获取了大量珍贵的一手海洋地质、地球物理、地球化学调查实测资料,保障了我国海洋区域地质调查的顺利进行。

此外,在海洋地质科学研究中,新技术方法为其取得突破提供了先进的技术支持。如2011年,在我国南海西南部海域,结合南海西南海盆深部地壳结构探测与研究工作,利用折射波走时层析成像反演首次得到了目标区域的深部地壳结构速度剖面,为探索我国南海海域深部地壳结构提供了良好的技术支撑;2012年,我国科学家利用“海洋六号”船综合地质地球物理调查设备首次对马里亚纳海沟进行了科学考察,其中利用先进的EM122多波束系统对该海沟最深海域“挑战者深渊”进行了全覆盖水深精确测量,此为我国第一次测得世界最深深度。

四、打造了我国海洋地质勘查高科技团队,培养专业技术人才成效显著

通过海洋地质勘查技术探索、关键技术研发、理论创新,逐步形成了国际一流的专业化海洋地质勘查技术团队,引领和带动了国内海洋地质勘查技术的发展,培养了一大批勘查、数据处理、 底资源调查与研究科技专项项目(或课题)46项,经费2868万元。获得各类科技奖项25项。其中国家科学技术进步奖二等奖1项,国土资源科学技术奖一等奖3项、二等奖13项,海洋工程科学技术奖一等奖2项;获得国家专利20项。培养出“享受国务院特殊津贴专家”2名、国家“863”计划海洋技术领域专家1名、国土资源部跨世纪百名优秀人才2名、中国地质调查局地质英才2名、硕士和博士研究生上百人。

五、“十三五”海洋地质勘查技术发展的五点建议

“十三五”期间,为显著提升我国科技创新驱动海洋地质勘查技术水平和能力建设,围绕海洋强国战略和国家资源需求,推进海洋地质勘查现代船舶建造,加强新技术研究,突破更多核心关键技术,引进先进设备和技术以丰富勘查技术手段,加快海洋高新技术设备的应用和推广,加大技术人才培养等措施,更加有效地提高我国总体海洋地质勘查技术水平,引领创新发展,掌握世界一流海洋地质勘查技术,为创建一流队伍和取得世界一流成果提供强力的技术支撑。

“十三五”期间,将着力加强技术研究与专项调查相结合,创新与应用相结合,显著提升我国科技创新驱动的海洋地质勘查技术水平;围绕海洋强国战略和国家资源需求,加大海洋地质勘查新技术研发和推广应用投入力度,突破更多核心关键技术,引领海洋地质勘查技术创新发展,掌握世界一流海洋地质勘查技术,为创建一流地质调查队伍和取得世界一流海洋地质调查成果提供强力的技术支撑。建议如下:

(一)推进海洋地质勘查现代船舶建造

积极推进满足我国海洋地质勘查需要的现代化船舶建造及其勘查设备配套。建造满足我国海域天然气水合物钻探需要的天然气水合物钻探船,解决我国天然气水合物钻探和深海地质研究勘探的迫切需要,建造3艘至5艘海洋地质调查船,满足不断日益增长的海洋地质调查项目需要,并逐步淘汰已经严重老化和落后的现有船舶。

(二)加强海洋勘查新技术研究

结合调查专项需要,加大海洋地质勘查关键技术自主研发力度。如加强天然气水合物资源勘查开发环境效应研究,形成环境评价与监测技术体系,构建长期监测网络;加强天然气水合物成矿理论和基础地质研究;开展天然气水合物勘查与试开采技术攻关,研发关键设备,突破天然气水合物钻探、保压取心、样品转移、现场测试及原位监测等技术封锁,实现自主创新;开展深海资源海底成像和自动识别技术研究,提高深海资源勘查效率;开展大深度、超长度取样技术研究,突破深海资源取样技术瓶颈。

(三)丰富技术手段,继续提高总体技术水平

引进目前还没有的先进设备和技术(如多维地震、AUV及合成孔径声呐等),不断丰富技术手段,紧跟国际先进技术潮流,提高海洋地质调查的总体技术水平,更好地为国家海洋战略服务。

(四)加快海洋高新技术设备的应用和推广

加快对一些自研的深水勘查高端设备,如4500米作业级非载人遥控探测潜水器“海马”号ROV等工程化应用技术研究,积极推进科技成果的应用转化;建立海洋地质勘查和开发技术综合应用示范区,进行深水油气、天然气水合物和大洋矿产资源等勘查和开发技术的应用示范。

(五)加大海洋地质勘查技术人才的培养力度

加大海洋地质勘查技术人才的培养和扶持力度,从政策和待遇上进行适当激励,鼓励青年技术人才进行技术研发和创新,为海洋地质勘探行业的发展培养和储备人才。

主要执笔人:盛堰、吴庐山、沙志彬

主要依托成果:海域地形地貌与地质构造的探测技术、深水油气地球物理勘探技术、天然气水合物探测技术、4500米级深海作业系统、天然气水合物勘探开发关键技术、深水油气综合地球物理采集处理及联合解释技术、天然气水合物勘探技术开发等项目成果

主要完成单位:广州海洋地质调查局、青岛海洋地质研究所,北京探矿工程研究所

主要完成人:盛堰、吴庐山、沙志彬、伍忠良、刘方兰、陈道华、徐行、陈洁、赵庆献、肖波、韦成龙、耿雪樵、陈奇、陈宗恒、郝小柱、关永贤、牟泽霖、王伟巍、孙运宝、翁炜等