(一)首届科学钻探论坛在意大利举办,呼吁加强国际合作进行深海深地钻探

欧洲大洋科学钻探联盟(ECORD)10月17日讯,10月14日—16日,来自四大洲的50余位代表齐聚意大利西西里岛,参加首届科学钻探论坛(Scientific Drilling Forum)。本届论坛由意大利国家研究委员会(CNR)主办,主要参会者包括国际大洋钻探计划(IODP3)、国际大陆科学钻探计划(ICDP)、中国和美国等全球主要科学钻探项目的科学家、相关方和资助机构。在为期3天的论坛上,与会者交流了科学钻探的最新进展,确定了未来科学钻探的重点,探讨了多方开展联合钻探的可行性,并分享了各自的项目运营经验。论坛强调了科学钻探在了解地球系统和应对全球环境挑战方面的重要作用,呼吁加强国际合作,并确保不同国家和机构可以平等地获取参与机会和数据。(信息来源:ECORD官网)

科学钻探论坛参会人员合影(图源:ECORD)

(二)法国完成近海新兴化学污染物普查,建议将其纳入监测范围

法国海洋开发研究院(IFREMER)10月17日讯,该机构已完成法国生物多样性办公室(OFB)委托的“海洋涌现物”(EmergentSea)项目研究最终报告。项目于2021—2024年间沿法国蔚蓝海岸开展近海新兴化学污染物普查,重点在城市、工农业、港口等受污染源影响的海域设置采样点,共采集了102种有机物和21种金属化合物。分析发现,海水污染主要由除草剂和农药残留物引起,而软体动物污染主要与除草剂和船体防污杀菌剂相关,即使在较为偏远的海域,也发现了农药和药物残留痕迹。研究报告建议,欧盟《水框架指令》(WFD)应将相关新兴化学污染物纳入监测范围,政府应组织评估这些新兴化学污染物的生态毒性阈值,并进一步推动相关污染立法。(信息来源:IFREMER官网)

科研人员正在回收被动采样器(图源:Ifremer、Olivier Dugornay)

(三)美国海底矿业公司在库克群岛海域部署深海着陆器

美国奥德赛海洋勘探公司(Odyssey Marine Exploration, Inc.)10月16日讯,该公司在库克群岛专属经济区约4900米水深海底成功部署2台自主式底栖微型着陆器(ABML)。着陆器搭载一系列传感器,可采集海水浊度、电导率、含氧量、温度、压力和噪声等环境参数,计划于明年初由美国海洋矿产有限公司(OML)回收。监测数据将与库克群岛海底管理局(SBMA)共享,以帮助建立该地区底栖生态系统数据集,支持SBMA持续开展海底矿产资源勘探环境评估工作。奥德赛海洋勘探公司是一家专注于深海关键矿产资源开发的公司,正在积极推动深海采矿。(信息来源:Odyssey Marine Exploration官网)

奥德赛海洋勘探公司正在部署深海着陆器(图源:Odyssey Marine Exploration)

(四)麻省理工学院(MIT)海事联盟发布《核动力船舶安全手册》

海事新闻网(MarineLink)10月23日讯,麻省理工学院(MIT)海事联盟近日正式发布《核动力船舶安全手册》。该手册整合了前沿核动力船舶研究数据、现有行业标准,以及民用海上核动力运营中的实操经验,重点剖析海上核动力系统设计有效性、潜在风险与解决方案。手册按章节划分,内容聚焦工程师将面临的核安全与海事安全等交叉领域的设计和决策问题,并注重在技术指导、实践指南与政策考量之间的平衡性。MIT能源系教授指出,当前已有30多个国家正在建造或计划建造核反应堆,核能的全球认可度达到历史新高,这种发展势头正是协调各国建立核动力船舶及相关港口安全规则的关键契机,而此次发布的手册或将成为推动这一协调进程的重要工具。(信息来源:MarineLink官网)

1962年,第一艘核动力商船NS Savannah号驶抵金门大桥(图源:美国国家档案和记录管理局)

(五)挪威Smart Ocean公司推出近实时波浪监测系统,革新海上安全作业模式

挪威Smart Ocean公司近日推出新型波浪监测系统,通过部署在海洋中的智能浮标网络,可提供近乎实时的波浪监测服务,数据每15分钟更新一次。与传统依赖气象模型和卫星数据的预报方式相比,新系统通过实地测量提供更准确的局部海况信息,确保作业船只能够获取精确的波浪高度、方向、周期等实时海况数据,显著提升海上作业安全性。在最近的“艾米”风暴中,该系统成功帮助一位渔民找回被海浪冲移了数百米的渔具,定位精度达5米以内。此项技术已获得渔业、应急救援、港口运营和能源开发等多个海洋相关领域的关注。Smart Ocean首席执行官表示,这项创新将推动海洋作业向更安全、更智能的方向发展。目前,该系统已累计采集数百万条实时数据,其精准度和实用性得到用户验证,标志着海洋监测技术迈向新阶段。(信息来源:Ocean News & Technology官网)

技术人员在海上测试Smart Ocean波浪监测浮标(图源:Ocean News & Technology)

(六)研究发现了现有气候模型的关键局限:未充分纳入浮游生物碳循环机制

西班牙巴塞罗那自治大学领衔的国际团队最新研究首度证实,当前主流气候模型未充分考虑钙化浮游生物在海洋碳循环中的关键作用,影响对未来气候变化预测的准确性。团队通过整合多学科观测数据,并与CMIP 6等主流地球系统模型进行对比分析,发现了一个长期被忽视的关键过程——“浅层溶解”[1]。研究数据显示,超过三分之一的碳酸钙并未按该模型模拟的方式沉入海底,而是在上层海水提前溶解,这一过程显著改变了海洋化学环境。该研究还揭示了不同浮游生物对气候变化响应有显著差异:作为主要碳酸钙生产者的颗石藻对海洋酸化高度敏感,而有孔虫与翼足类虽对酸化有一定耐受力,却更易受到海水升温和缺氧的双重影响。这些微小生物共同决定了碳在海洋中的最终去向,若忽略其多样性将严重影响对海洋与气候之间反馈机制的准确理解。该研究建议将钙化浮游生物的关键过程纳入新一代气候模型,为提升全球碳循环预测能力提供科学依据。这项发现标志着对海洋生物地球化学过程的理解取得重要进展,将为完善气候预测模型开辟新路径。研究成果已发表于《科学》(Science)。

文献来源:Patrizia Ziveri et al.Calcifying plankton: From biomineralization to global change[J].Science, 2025. DOI:10.1126/science.adq8520.

正在构建外壳的翼足类(蟠虎螺,Limacina helicina),其生存状况直接影响海洋吸收二氧化碳的能力(图源:Patrizia Ziveri et al,2025)

(七)海洋沉积物钕同位素记录了底层海水信号

钕同位素(εNd)因能识别主要海洋水团,被广泛用于重建古海洋环流,但因目前沉积物-海水相互作用的研究不足,以及深海有氧沉积物孔隙水的钕同位素数据缺乏,导致自生相εNd是否能可靠记录底层海水信号还存在一定争议。德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR)研究人员首次在东北大西洋与北太平洋中部的深海区域,系统分析有氧孔隙水、底边界层及不同沉积物相的钕同位素与稀土元素与钇(REY)数据,发现有氧条件下,孔隙水εNd值与底层海水、表层沉积物自生相εNd值差异均小于1个εNd单位,且钕同位素主要通过REY输运至沉积物并释放到表层孔隙水,再通过底栖通量返回底层海水[2]。该研究提出,自生相εNd与孔隙水差异小于1个εNd单位,是可能源于早期成岩作用,而超过1个εNd单位的变化可解读为底层海水信号改变,可为古水团重建中自生相εNd的可靠性提供关键约束。成果发表于《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)。

文献来源:Paul, S.A.L., Gutjahr, M., Xu, A.T., et al. The Nd isotope composition of oxic pore waters of marine sediments and implications for its use as a past water mass proxy. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2025.

早期成岩作用期间氧化性孔隙水中钇元素的行为过程(图源:Paul et al., 2025)

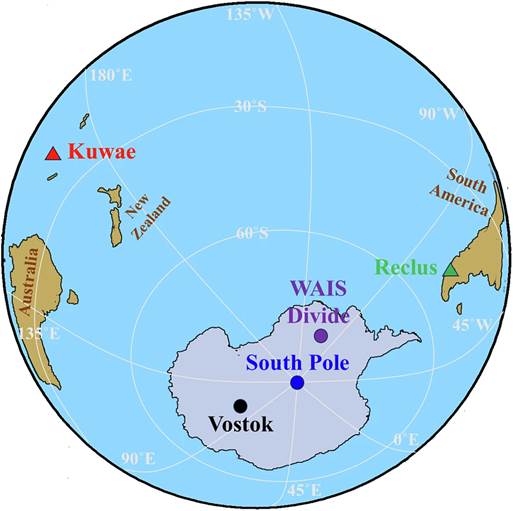

(八)分析南极冰芯样品发现,1458/59年火山喷发存在两个源点

公元1458/59年火山事件是近千年来最强烈的火山活动之一,发生在1458年或1459年,其喷发源通常被认定为南太平洋瓦努阿图(Vanuatu)的库瓦埃(Kuwae)火山。韩国仁荷大学的学者通过分析南极东方站冰芯样品中1458/1459年隐晶火山灰层内的微米级玻璃屑,发现其成分呈现英安质与流纹质的两个峰值特征:英安质玻璃屑与库瓦埃火山关联,而流纹质玻璃屑则与智利巴塔哥尼亚南部的雷克卢斯(Reclus)火山相关。冰芯记录还揭示了火山灰沉降存在两阶段特征:先有邻近火山的粗粒火山灰沉降,后续出现远距离输送的细粒火山灰,这隐喻两座火山可能存在并发性喷发。该研究揭示了1458/1459年火山喷发的不同起源,强调了玻璃屑成分分析在火山喷发源识别中的重要价值。成果发表于《通信地球与环境》(Communications earth & enviroment)。

文献来源:Ro, S., Hur, S.D., Ekaykin, A. et al. Origin of the 1458/59 CE volcanic eruption revealed through analysis of glass shards in the firn core from Antarctic Vostok station. Commun Earth Environ 6, 828 (2025).

冰芯采集点(紫色圆圈)和两个火山喷发源(三角形)的位置分布(图源:Ro et al., 2025)

(九)退缩的冰川向海洋输送的营养物质更少,影响海洋生态系统生产力

冰川的前进-退缩循环控制着沉积物通量并影响峡湾的地球化学过程,冰川融水输送的沉积物是向海岸带微生物群落提供痕量金属微量营养素的重要来源。美国加州大学的学者采用化学萃取法,分析阿拉斯加中南部两个相邻峡湾中冰川水流的铁、锰元素活性,发现冰川的退缩状态决定了峡湾表层水流中活性痕量金属的占比[3]。相较于稳定的艾亚利克(Aialik)冰川,近期发生快速退缩的西北(Northwestern)冰川水流中的金属活性显著偏低,这是由更强的侵蚀作用和化学风化过程导致,表明退缩的冰川向海洋输送的营养物质比稳定的冰川要少。随着全球冰川的持续退缩,这种现象可能会对海洋生态系统的生产力产生长期影响。研究成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

文献来源:Forsch, K.O., Ruacho, A. & Aarons, S.M. Tidewater cycle drives alpine glacial sediment plume geochemistry. Nat Commun 16, 9211 (2025).

自1950年以来,阿拉斯加西北冰川已退缩约15公里(图源:Kiefer Forsch/Scripps Institution Of Oceanography)

(十)西南极冰盖下方发现巨型花岗岩体,形成于侏罗纪

冰下地质结构对冰流速率和冰川系统对全球变暖的响应具有关键作用。然而,由于直接获取冰下样本信息极为困难,导致目前对冰下基岩地质特征的认识十分有限。英国南极调查局(BAS)的学者综合冰川漂砾的分布、岩石学、结晶年龄与热年代学数据,结合地球物理分析,发现西南极松岛(Pine Island)冰川下方存在一个宽约100km、厚约7km的巨型花岗质基岩,形成于1.75亿年前的侏罗纪。结合地表零散分布的花岗岩巨石,研究者精确限定了冰流在相邻哈德逊山脉的历史运动路径范围,为完善该区域的冰盖演化模型提供了关键信息。该研究证明了整合冰川漂砾物地球化学、地质年代学与航空地球物理技术研究冰下环境的有效性,并强调冰川漂砾在揭示全球冰盖下伏物质研究中的重要作用。成果发表于《通信地球与环境》(Communications earth & enviroment)。

文献来源:Jordan, T.A., Johnson, J.S., Riley, T.R. et al. Subglacial geology and palaeo flow of Pine Island Glacier from combining glacial erratics with geophysics. Commun Earth Environ 6, 826 (2025).

地表零散分布的花岗岩巨石(图源:Joanne Johnson/BAS)

|

Copyright © 2015~2024 广州海洋地质调查局

|

|