(一)国际自然保护联盟认定,野生动物是一种应对气候变化的自然解决方案

国际自然保护联盟(IUCN)世界自然保护大会近日通过决议,将野生动物正式认定为应对气候变化的关键自然解决方案,这标志着野生动物不再仅仅是被保护的对象,更是激活生态系统、增强气候韧性的核心力量。这项由国际爱护动物基金会主导的决议明确提出,应将野生动物保护纳入《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等国际协议,并建议各国在国家气候与生物多样性战略中体现其减排潜力。科学研究表明,野生动物具有促进碳储机制,可以显著提升生态系统碳储量,如大象可以传播高碳密度树种、鲸鱼可以提高海洋碳泵效率、鱼类可以促进碳沉降。有研究数据显示,具有健康动物种群的森林碳储量可达动物匮乏区的4倍。该决议与29届联合国气候变化大会(COP29)推出的“Animals 4 Climate”数字平台形成协同效应,为各国制定动物保护与气候政策提供依据。IUCN呼吁,面对严峻的全球气候危机,保护和恢复野生动物种群已成为兼具生态价值与战略意义的必要举措。(信息来源:IUCN官网)

海洋生态系统的守护者:一只在深海中游动的海龟(图源:IUCN官网)

(二)奢华探险游轮公司携手伍兹霍尔海洋研究所(WHOI),共同推进极地科考

海洋科技网(MarineTechnologyNews)10月14日讯,在极地等偏远地区科考活动因资金削减而面临挑战的背景下,全球奢华探险公司庞洛探险集团与伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)成立新的合作联盟,将游轮旅行和极地科考深度结合,携手共进。在今年10月31日开始的首个合作航次中,WHOI研究人员搭乘庞洛集团的“指挥官夏古”号豪华破冰游轮,与游客一起前往南极开展实地研究,并在游轮上部署激光雷达,以构建南极冰盖崩解速率模型。在整个航行过程中,游客除饱览极地风光外,还有机会亲眼观测海洋科研全过程。此外,研究人员通过科普讲座向旅客传播极地科学知识,让游客了解南极洲的地质历史及其对全球气候的重要意义。(信息来源:MarineTechnologyNews官网)

“指挥官夏古”号破冰游轮在南极航行(图源:庞洛探险集团)

(三)知名能源公司埃克森美孚进军船用液化天然气加注市场

海事日志网(MARINELOG)10月10日讯,作为2025至2030年低排放投资战略的重要组成部分,国际能源公司埃克森美孚宣布正式进军船用液化天然气加注市场。该公司计划在初期租赁两艘液化天然气加注船(分别于2027年第一季度和第四季度交付),在关键贸易区域为各类船舶供应液化天然气及生物液化天然气。埃克森美孚强调,进入船用液化天然气加注市场,标志着该公司在支持航运业减少温室气体排放方面迈出了重要一步。该公司认为,实行技术中立且有效的政策,可扩大航运基础设施规模,推动行业创新技术发展,支持航运业能源转型。(信息来源:MARINELOG官网)

埃克森美孚租赁的首艘液化天然气加注船模型图(图源:MARINELOG官网)

(四)研究机构发布《全球临界点报告》,认为地球已到达首个气候临界点

英国国家海洋学中心官网(NOC)10月13日讯,由英国埃克塞特大学、德国波茨坦气候影响研究所、世界自然基金会等机构联合发布的《2025全球临界点报告》提出,随着全球平均气温升幅即将突破1.5℃,地球系统已到达首个气候临界点,主要标志是暖水珊瑚大规模死亡。此外,还有更多自然系统正在逐步接近灾难性临界点,包括冰盖融化、亚马逊雨林退化和关键洋流系统崩溃。尤其是大西洋经向翻转环流(AMOC)正受到影响,将导致欧洲西北部的冬季更加寒冷,严重影响全球粮食安全。该报告呼吁,各国需要加快能源转型,积极推动太阳能和风电发展,大幅减少温室气体排放,以控制全球升温幅度,避免灾难性临界点的到来。(信息来源:NOC官网)

《2025全球临界点报告》封面(图源:NOC官网)

(五)英国国家海洋学中心(NOC)发布新版北极研究战略

英国国家海洋学中心(NOC)10月10日讯,为应对北极地区冰川加速消融、永久冻土退化及人类活动增加等紧迫性挑战,NOC、利物浦大学等30多个英国机构联合发布了新的北极研究战略报告。该报告强调,现今北极气候的变暖速度是全球平均速度的3倍以上,将会导致北极海洋生态系统崩溃、全球海平面上升和天气模式改变,呼吁在即将到来的第五次国际极地年[1]中,聚焦于北冰洋和海岸带两个关键区域的研究。该报告提议,英国应在未来的北极研究、制定适应性对策及可持续发展中扮演领导角色,通过协调一致的行动,深化对北极变化的理解与响应。(信息来源:NOC官网)

英国北冰洋和海岸带研究计划(第五次国际极地年)(图源:NOC官网)

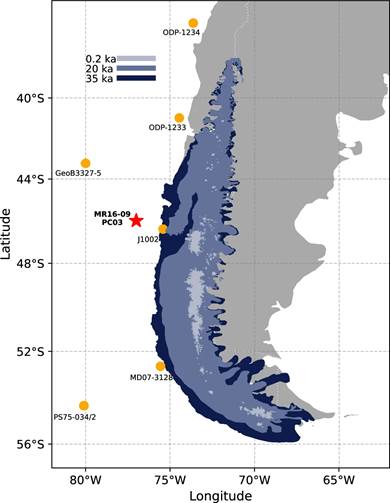

(六)应用数值模拟,重建末次冰期旋回中巴塔哥尼亚冰盖的演化过程

巴塔哥尼亚冰盖(PIS)位于南美大陆南部,是南半球最大的非极地冰盖,在末次盛冰期(约2.3万—1.9万年前)曾覆盖南纬38°至55°之间的安第斯山脉主脊线。巴塔哥尼亚地区和新西兰的古气候证据表明,南半球中纬度地区冰川最大扩张期与北半球的冰川演化历史并不同步,其原因需进一步探究。德国不来梅大学的学者通过数值模拟,重建了巴塔哥尼亚冰盖在整个末次冰期旋回中的演化过程,显示该冰盖规模曾出现两次主要增长期,分别发生于海洋同位素4阶段[2](约7.1万—5.7万年前)和海洋同位素3阶段晚期(约5.7万—2.9万年前),并伴随有千年尺度的规模波动。该研究认为,巴塔哥尼亚冰盖的长期演化受到夏季日照强度与持续时间的影响,具有类似黄赤交角[3]的周期性变化特征。该因素同样调控着整个南半球中纬度地区冰川的变化规律。成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

文献来源:Castillo-Llarena, A., Prange, M. & Rogozhina, I. Orbital and millennial-scale forcing of the Patagonian Ice Sheet throughout the Last Glacial Cycle. Nat Commun 16, 8776 (2025).

巴塔哥尼亚冰盖在不同地质年代的覆盖范围(图源:Castillo-Llarena et al., 2025)

(七)应用锆石同位素研究,发现美国加州火山活动的驱动机制

在扩张转换边界内侧发生的陆内火山活动,通常与大洋扩张脊与大陆边缘碰撞后板片窗[4]的开启有关。近日,瑞士苏黎世联邦理工学院等机构学者通过分析加州海岸山脉火山岩33个锆石样本的U-Pb年龄(26.98±0.54 Ma至3.35±0.07 Ma)与Hf同位素(εHfi值-8至+16),结合北美西部古地理重建,探索板片窗火山作用的驱动机制。研究认为,在板片窗上方特定区域内,地温随深度增加的速率显著高于正常地质环境,易导致升温的岩石圈地幔发生部分熔融,而位于加州中部横断山脉的18—15 Ma火山群正是由板片窗上方的浓缩效应和伸展作用共同驱动形成。与此机制不同,27—3Ma的西北向年轻线性火山活动,则是由向戈尔达板块后缘地幔环流的垂直涡度驱动形成。在这一火山活动期间,内华达山脉南部巨厚的地壳根遮挡了戈尔达板片边缘,出现22—12 Ma的火山活动间隙。学者认为,这种遮挡还可能中断或改变大陆边缘下方区域性的东向浅层地幔流动,降低北美西部地壳底部受到的软流圈牵引力,进而加剧盆岭省(一种大陆伸展构造地貌单元)的伸展作用与火山活动。成果发表于《地质学》(Geology)。

文献来源:Eliel S.C. Anttila et al, Geodynamic controls on slab window volcanism: Insights from the spatiotemporal evolution of the Coast Range Volcanics, California, USA [J]. Geology, 2025.

(A)北太平洋—北美转换边界的地球动力学示意图;(B)戈尔达板块后缘周围浅层地幔流动方向示意图(图源:Anttila et al., 2025)

(八)轮胎微塑料可进入河口食物网,构成潜在生态风险

轮胎磨损颗粒是全球微塑料污染的主要来源,全球年释放量超600万吨。含化学添加剂的橡胶微粒经雨水冲刷进入河口后,可能富集于沉积物中,其在生态系统中的迁移路径与潜在风险至今尚不明确。英国普利茅斯海洋实验室与埃克塞特大学团队以钩虾为研究对象,通过环境暴露实验,发现该生物可通过悬浮与沉积两种方式摄入轮胎微塑料,悬浮摄食个体的摄入量可达沉积摄食者的20倍。塑料微粒易附着于钩虾触角、摄食肢等部位且难以清除,摄入颗粒直径多小于64微米,可以穿透肠道而造成梗阻。钩虾作为河口食物网的关键物种,其携带的微塑料可能沿营养级向上传递,构成生态风险。该研究探讨了海岸带轮胎微塑料迁移机制,对微塑料污染防控具有重要参考价值。成果发表于《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)。

文献来源:Charlotte Woodhouse et al. Comparison of the Uptake of Tire Particles via Suspension and Surface Deposit Feeding in the Estuarine Amphipod Corophium volutator [J]. Environmental Science & Technology, 2025, 59, 18259–18271.

轮胎微塑料颗粒附着于宽吻钩虾体表的显微镜图像(图源:Charlotte Woodhouse et al,2025)

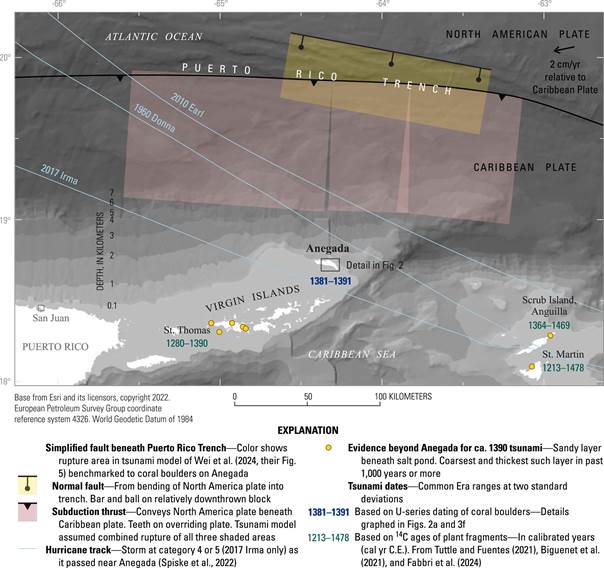

(九)应用铀同位素分析,精确测定中世纪大西洋波多黎各海沟海啸的发生时间

珊瑚化石的铀同位素分析是精确测定热带地区古海啸发生时间、重建古气候的重要手段之一。大西洋波多黎各海沟的断层活动曾在中世纪引发了一场海啸,将小安的列斯群岛北部诸岛淹没,但海啸的具体发生时间尚不清楚。美国马里兰大学的学者采集了被海啸搬运到岸上的珊瑚化石样品,对珊瑚从海水中吸收的铀元素衰变情况进行分析,测定海啸发生在1381—1391年间,并且很可能在夏秋季节。这次海啸作为波多黎各海沟东段断层活动造成唯一有记录的自然灾害,确定其发生年代将有助于确定震源特征,提升对海啸灾害的认知。研究成果发表于《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)。

文献来源:Kilbourne, K. H., Weil‐Accardo, J.,Feuillet, N., Deschamps, P., Xu, Y.‐y.,Shen, C.‐C., et al. (2025). Dating amedieval tsunami with uranium‐seriestechniques on Caribbean corals.Geophysical Research Letters, 52,e2024GL114448.

大西洋小安的列斯群岛区域地形图,北部为波多黎各海沟(图源:Kilbourne et al., 2025)

(十)海底热液温度变化可成为预测大洋中脊火山喷发的新指标

大洋中脊是地球内部热量向海洋传输的主要通道之一。法国国家科学研究中心与伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)等机构学者在东太平洋海隆建立了长期监测系统,通过对5个热液喷口持续35年的温度监测,构建了全球最完整的海底热液温度时间序列数据库。研究发现,在1991—1992和2005—2006两次东太平洋海隆火山喷发前,热液喷口温度均呈现连续数年的稳定上升(从350℃升至近390℃),并证实这一变化与海床下1.6公里处岩浆库的压力积累直接相关。据此规律,研究团队于2025年初成功预测了该区域的海底火山喷发。这是首次实现深海火山活动精准预报,已于今年4月获得“阿尔文”号载人深潜器的现场确认。该研究突破了海底火山监测的技术瓶颈,建立了通过热液温度变化来预测深部岩浆活动的新方法,为构建全球大洋中脊监测网络提供了关键技术支撑。研究成果发表于《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

文献来源:Thibaut Barreyre et al. Hydrothermal vent temperatures track magmatic inflation and forecast eruptions at the East Pacific Rise, 9°50’N [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(42), e2510245122.

部署于东太平洋海隆热液喷口的数据记录仪,可每十分钟记录一次喷口流体温度,持续工作长达一年(图源:WHOI)

|

Copyright © 2015~2024 广州海洋地质调查局

|

|