(一)美国利用水下机器人寻找海底有毒化学桶

DDT是二战时期发明的一种高效农药,后被证实对自然界有害,国际上已禁止使用。2020年10月,在加州圣卡塔利娜岛附近水域发现数千桶DDT。近日,由31名科学家和船员组成的团队搭乘Sally Ride科考船在此海域进行了为期两周的考察,使用两个远程遥控机器人对海底进行声呐扫描,查明有毒化学桶位置,绘制高分辨率海底垃圾分布图,研究海底垃圾对海洋生态的影响。该水下机器人充电一次即可运行12~16个小时,一个机器人在扫描海床的同时,另一个机器人则在充电和下载收集的数据,互相配合实现了长时间连续作业。研究团队计划在NOAA数据库中共享所有调查数据。

(二)挪威海洋研究所将使用Kongsberg USV和AUV进行海洋生态系统监测

挪威海洋技术装备生产商Kongsberg Maritime公司将为挪威海洋研究所(IMR)提供两台USV(无人水面航行器)和两台AUV(自动水下航行器),AUV计划于今年交付,而USV则在2022年中交付。USV将配备完整的EK80宽带系统,具备ADCP功能。AUV的额定工作深度为1,500m,配备强大的有效载荷,可用于环境监测和海底地形测量。两种设备都将配备该公司新研发Blue Insight系统,这是一种基于云的系统,可远程遥控仪器操作,实现数据可视化以及水文和气象数据的智能化管理。

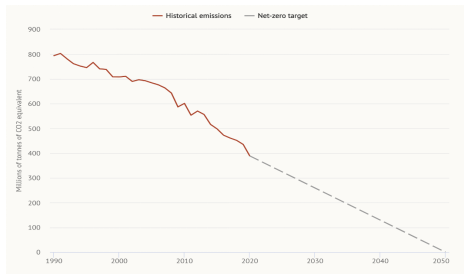

(三)英国有望于2050年实现零碳目标

据最新数据显示,2020年英国碳排放量达到1879年以来最低水平,从1990年的7.94亿吨CO2当量降至2020年的3.89亿吨。如今,煤炭发电仅占该国电力构成的1.6%。英国现人均二氧化碳年排放量4.5吨,不到美国的三分之二,比中国低40%。英国计划于2050年实现零碳排放的目标目前已实现一半。

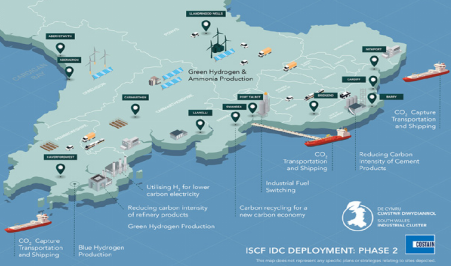

(四)英国正在建立首个零碳工业区

南威尔士是英国第二大工业二氧化碳排放区,现正在进行一项脱碳项目,目标是创建世界上第一个零碳排放工业区。该项目已经进入到第二阶段,涉及的工程研究包括氢气的生产和使用、碳捕集和存储,以及尔雅摩纳哥二氧化碳运输技术。

(五)瓦锡兰公司研究船舶碳捕集与封存技术

瓦锡兰(Wärtsilä)技术公司近日表示,船舶碳捕集与封存(CCS)技术发展潜力巨大,可减少航行中二氧化碳排放量,在脱碳方面发挥关键作用,对减少现有船舶碳排放尤其重要。目前该公司已经开展研发工作,探索如何在海事活动中开发和推行CCS,现正在挪威莫斯建设试验工厂,用来测试CCS技术。该公司的初步研究表明,船舶CCS在技术上是可行的。

(六)2021年佛罗里达州海牛死亡数破纪录

今年以来,美国佛罗里达州东海岸印度河泻湖流域有400多头海牛死亡,是近五年同期死亡数量的三倍以上。海洋生物学家认为水牛是因失去赖以生存的食物海草而饥饿致死。在印度河泻湖,由于污水和化肥的肆意排放,导致海草几乎全部消失。佛罗里达海洋学协会正研究一种新方法,试图在泻湖中重新种植海草,并使其可持续生长,以修复海洋生态环境。

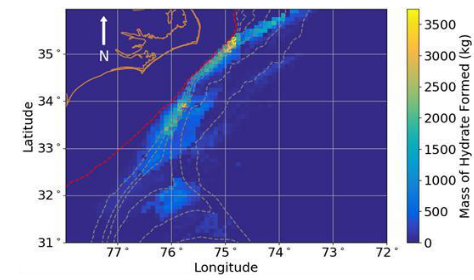

(七)科学家使用机器学习和模拟技术,以预测天然气水合物的形成与分布

美国桑迪亚国家实验室和海军研究实验室使用数据统计和机器学习方法,研发了一套系统以预测海底天然气水合物的形成与分布。研究团队在已知有水合物储藏的布雷克海岭海域,运用统计采样软件Dakota和多相储层模拟软件PFLOTRAN,输入全球预测海底模型(GPSM),确定最有可能影响水合物形成的参数,模拟化学物质反应及物质向海底运移过程。据模型测算,研究海域500米深处有水合物形成,且与海水总有机碳(TOC)值密切相关。研究团队运用地球物理观测数据对模拟结果进行了验证,绘制此海域水合物预测分布图。此研究系统所有软件都是开源的,可供其他科研人员使用。该项研究近期发表于《地球化学,地球物理学,地球系统学》。

(八)海底拖网捕鱼的碳排放量与航空业相当

海底沉积物是世界上最大的碳汇,如果不受扰动,能够安全地储碳数千年。但沉积物若受到扰动,其中的碳会转化为二氧化碳释放,导致海洋酸化和损害珊瑚礁,并可能排放到大气中。最新研究显示,拖网捕鱼作业会扰动海底碳汇,造成平均每年产生一千兆吨的碳排放量,与航空业碳排放量几乎相同。据测算,若将海底拖网造成的碳干扰风险降低90%,就必须在占全球海洋面积3.6%的海域禁止拖网捕捞,这些海域主要在各国专属经济区内。该研究近日发表于《自然》。

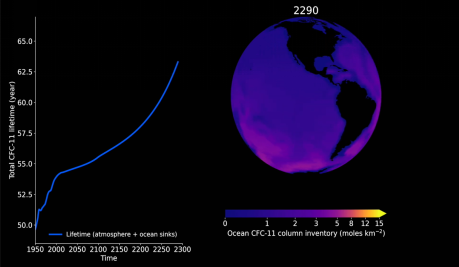

(九)海洋或将成为有害气体氟氯化碳(CFC)的来源

氟氯化碳(CFC)曾用作制冷剂,因为会破坏大气臭氧层,在上世纪80年代已禁止使用。排放到大气中的CFC有5%~10%可以被海洋吸收,近日发表于《美国国家科学院院刊》的一项研究表示,根据模型预测,海洋正在逐步改变其作为CFC吸收者的角色。如果气候持续变暖,到2075年海洋CFC-11(CFC一种类型)的排放量将大于吸收量,至2145年其排放量可明显被检测到。若气候变化加剧,预计这种情况会提前10年发生,CFC-11在大气中的停留时间也会延长五年。

(十)科学家在深海发现全新细菌,人体免疫系统无法识别

通常认为,人类的先天免疫系统可以识别侵入人体的任何微生物或细菌,包括从我们未接触过的环境(如深海)中检测到的微生物。但是,有研究团队在水深3000多米处采集到新型微生物样本,通过数千个基因测序和培养研究,发现人体对这些微生物不会引发先天免疫系统的任何反应或应答。研究人员表示这一突破性发现或将在新生物学工具和疗法中得到应用,例如可以利用这些细菌进行生物制药和免疫疗法。该项研究得到了美国国家卫生研究院和NOAA的支持,成果近期发表于《科学·免疫学》。

(十一)科学家利用分子遗传学对漂白珊瑚进行物种鉴定

珊瑚五彩斑斓的颜色源于生活在其组织中的藻类。珊瑚与藻类具有共生关系,但在环境压力下(如水温升高),藻类会离开珊瑚,使珊瑚变成白色,这种现象称为“珊瑚漂白”。漂白的珊瑚更脆弱、容易死亡,某些漂白珊瑚通过外观无法辨认物种间的差异,即为“隐性物种”。科学家研究了法属波利尼西亚Moorea岛的珊瑚生态系统,运用分子遗传学技术进行了物种鉴定,发现因漂白死亡的Pocillopora属珊瑚中约有86%属于具有一组DNA变异的群体。因为该区大部分珊瑚为Pocillopora属,所以死亡的物种是该区的特有物种。科学家们呼吁各国政府和企业采取措施以减少二氧化碳排放,否则会对珊瑚礁造成威胁,尤其容易导致此特有珊瑚物种的灭绝。此研究成果近日发表于《生态》。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)