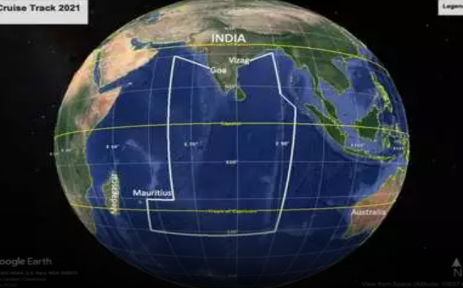

(一)印度洋生物基因组图谱绘制项目启动

印度国家海洋研究所(NIO)计划在本月启动为期90天的印度洋科考活动,实施海水、海底沉积物和浮游生物取样,测定印度洋表层海洋生物体中的基因和蛋白质,认识各种海洋条件下的生物地球化学特征,揭示海洋单细胞生物对气候变化、海水富营养化和海洋污染的反应。此外,该项目还将绘制生物、微量营养元素和微量金属的遗传多样性图谱。科学家认为,从基因层面对海洋进行探索可为生物分类学带来新的见解,从而优化海洋保护工作。

(二)新加坡将部署智能海上安全无人艇

新加坡海峡属于马六甲海峡的一部分,长105公里,是东南亚最繁忙的水道,也是2020年全球受海盗影响最大的三个区域之一。为了维护领海安全,新加坡国防科学技术局和DSO国家实验室合作研发海上安全无人艇(MARSEC USV)。这款USV长16.9m,排水量30t,最高航速可达25节,续航能力36小时,并配有自主导航系统和防撞系统,仅需两名操作员进行远程遥控,就能在船舶密集、环境复杂的海域中执行巡航任务,并应对不断变化的海况。该USV的母船为多用途军舰(MRCV),将于今年内完成海试。

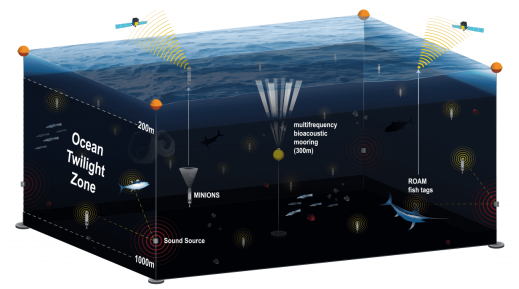

(三)美国开发海洋暮色带观测网络

海洋暮色带(或称暮光区)是指海面以下约200~1000米光线昏暗的海水层,这里包含地球上最丰富的生物资源量,但科学家仍未对其进行充分探索。美国伍兹霍尔海洋研究所正开发一个适用于暮色带的海洋观测网,利用声波测量系统、光学和地球化学传感器等设备对暮色带进行连续观测。该网络将覆盖西北大西洋约25万平方公里的区域,可在数月甚至数年内全天候收集暮色带的海洋环境和生物数据。

(四)澳大利亚研发智能海洋浮标以预测海洋热浪

受拉尼娜现象的影响,西澳大利亚海域频繁发生海洋热浪,科学家预计海洋温度将持续变暖,到今年将达到峰值,对珊瑚、鱼类等海洋生物产生破坏性的影响。为预测海洋热浪的发生时间和地点,澳大利亚多个研究机构将合作研发用于测量海洋温度、风向和海浪的智能浮标,可实时测量拉尼娜现象的影响,通过卫星连接到全球检测网络,为科学家建立预测模型提供数据。科学家希望在全球范围内部署这些浮标,并建立开发数据库。公众也可以获取这些数据以及模型预测结果,及时了解海水变暖对海洋生物的影响。

(五)英国使用无人机选择潮汐发电装置最佳地点

潮汐能是一种洁净无污染的可再生新能源。海水的流速和流向数据对潮汐能发电机的布设位置至关重要,然而目前潮汐流数据的获取往往依赖于测量船或海底传感器,既费时又昂贵。日前,英国研究人员宣称正使用无人机拍摄海流状况,并开发算法以确定海水流速和流向。这项技术将大大降低潮汐流的观测成本,目前正在威尔士和苏格兰的两个峡湾中测试无人机在各种天气条件下的观测性能。此外,研究团队也正在利用类似方法开发一种利用无人机从空中监测海洋塑料污染的新技术。

(六)中国科学家开发仿生软体机器人,可到海洋最深处

马里亚纳海沟是已知的海洋最深处,水压大约为海平面大气压力的1000倍,但在此高压低温环境下,依然有生物生存,这些生物通常具有凝胶状柔软的身体。受此启发,浙江大学李铁风团队研发了一款长22cm,翼展宽度28cm的仿生机器人。该机器人的精密电子元件都被嵌入柔软的硅胶中,代替刚性保护罩,使其能够承受深海的极端压力。此款机器人先后在马里亚纳海沟和中国南海成功进行了海试,在10900米水深处实现了稳定扑翼驱动,在3224米水深处实现了稳定自主游动。这项研究成果近日发表于《自然》并登上封面。

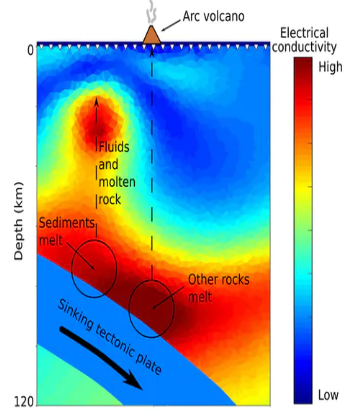

(七)熔融沉积物有助于缓解板块地震活动

板块俯冲时,俯冲的板块相当于一个巨大的传送带,将沉积物带入地球深部,在高温高压条件下,沉积物发生熔融。澳大利亚科学家开发了一种通过导电率来计算沉积物熔融位置的方法,并用地球物理模型对其进行验证。通过高压模拟实验,科学家发现融化的沉积物可降低板块间的摩擦强度,从而缓解俯冲带的地震活动。这项研究也可用于以排除法预测大地震发生的区域,近日发表于《自然·通讯》。

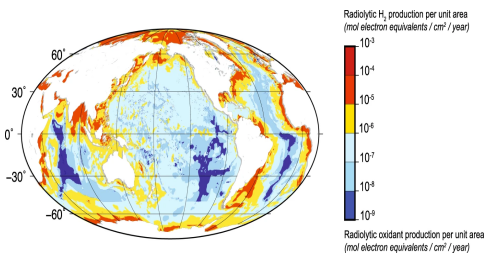

(八)深海沉积物中微生物依赖海水的辐射分解产物生存

传统观点认为,沉积物中的生命依赖光合作用生存。然而,近日发表在《自然·通讯》上的一项研究表明,深海沉积物中的微生物大多依靠海水辐射分解的产物维持生命。海水辐射分解时会产生氢和氧化物,许多微生物可以直接或间接地利用这个过程中生成的放射性氢或氧化物作为能量来源,而深海沉积物给这个反应创造了催化条件,使氢产量高达无催化分解时的27倍。根据氢的消耗速率和有机氧化速率,研究人员发现,海水辐射分解是几百万年以来海洋沉积物中微生物群落的主要能量来源。研究人员认为,在其他极端环境中(如火星上),如果水渗透到具有催化物质的地方,它的辐射分解能量也可能维持生命。

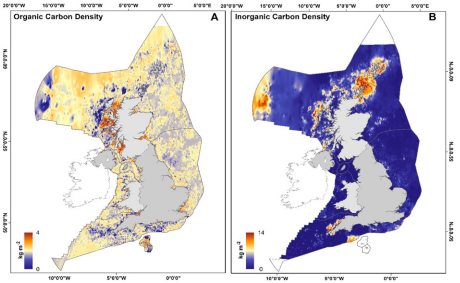

(九)英国首次完成专属经济区(EEZ)碳库测量

沉积环境在全球碳循环中起着重要作用。众所周知,海洋沉积是巨大的碳库,生物作用形成的有机碳和无机碳均随沉积物一起沉降堆积于海底,并长期封存。国家碳预算和碳储量管理是政府实现节能减排目标的重要方式,因此了解海洋碳库对实施可持续海洋沉积碳管理至关重要。英国政府组织科研人员对整个英国EEZ的碳储量首次进行了全面评估,获取约27.5万个数据,划分沉积物类型,创建高分辨率海底地图,形成数据库,为将来实施EEZ沉积碳库管理提供了宝贵的平台。这项研究近日发表于《地球科学前沿》。

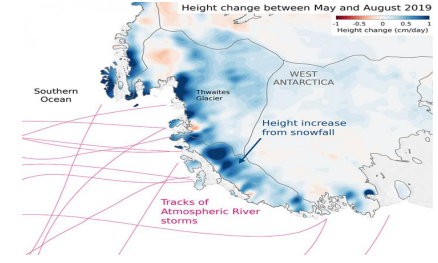

(十)大气层河流导致2019年南极冰原表面高度迅速增加

每年从南极洲流入海洋的冰量超过一百亿吨,加剧了海平面上升。为预测未来几十年内海平面上升的程度,科学家利用NASA ICESat-2卫星观测到的南极冰原厚度数据,结合大气降水模型,发现2019~2020年41%的冰原高度增加原因来自于极端降水事件,而其中63%的极端降水事件与大气层河流有关。大气层河流是在热带或亚热带海洋上空形成的巨大水汽带,可产生大量雨雪,而且近年来显著向极地移动。科学家指出,大气层河流还会影响南极冰盖融化的速度,是影响南极气候的重要因素之一。这项研究近日发表于《地球物理研究快报》。ICESat-2是美国于2018年发射的陆地高空卫星,通过激光脉冲可以精确测量地面高度。

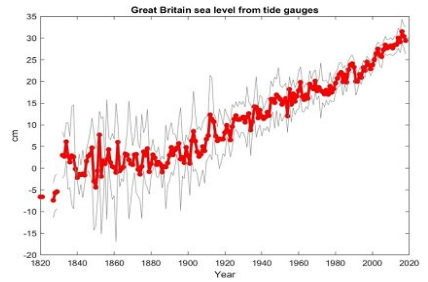

(十一)科学家整合英国过去200年的海平面记录

英国海平面纪录最早可追溯到19世纪初期,然而过去的潮汐记录都是纸质的,且时间上也不连贯。英国国家海洋学中心和利物浦大学的科学家收集了1820年以来英国各地不同时间不同地点的大量资料,包括旧手稿、地图、造船厂数据和潮汐记录表等,将这些信息数字化后与现有的电子数据进行整理和集成。根据近200年的海平面变化曲线,科学家发现19世纪到20世纪之间英国海平面的上升速度持续增加。为了让公众和政府更好地认识海平面变化情况,科学家还建立了英国潮汐和海平面变化数据库,目前正在持续更新中。这项研究近日发表于《海洋学进展》。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)