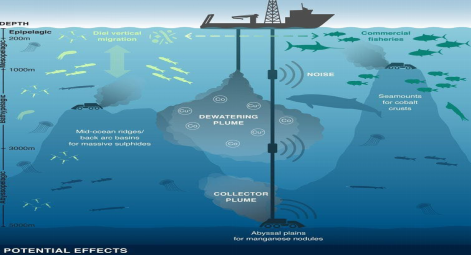

(一)DeepGreen Metals(深绿金属)公司:需要开采深海金属来推动能源转型

DeepGreen为加拿大一家新兴企业,通过收购已拥有太平洋CCZ区域3个区块的勘探权,正在推进多金属结核开采计划,并与多家机构合作研究海底采矿对海洋环境的影响。公司CEO杰拉德·巴伦表示,开采海底铜、钴、镍等金属制造太阳能电池板、风力涡轮机和电池,可以帮助人类摆脱化石燃料困扰,过渡到循环经济,抗击气候变化。

(二)美国计划建造新极地破冰船,以维护国家关键利益

俄罗斯拥有世界上最大的破冰船队,总数超过40艘,另有3艘在建。中国正在建设第五个南极考察站,拥有两艘极地破冰船,大力建设北极基础设施,在北极理事会中获得永久观察员地位。相比之下,美国目前只有“极地之星”号和“希利”号两条老旧破冰船,且“希利”号因最近发生火灾无法使用,这与世界上最大的贸易经济体和军事超级大国的地位相去甚远。因此,美国国会已批准建造6艘新破冰船,以维护其在南北两极的经济利益、政治地位和军事优势,第一艘计划在2024年进行海上试验。

(三)英国极地考察船“大卫·阿滕伯勒爵士”号开始海试

这艘英国最先进的极地考察船排水量15,000吨,耗资2亿英镑,以BBC知名自然节目主持人命名,近日开始为期两周的海试,计划于11月交付英国南极调查局(BAS),明年11月首航南极。考察船具有以3节速度通过1.5米厚冰层的能力,船体设有一个封闭的月池以部署调查仪器和采样设备,配备一个巨大的活塞取芯器可以钻取超过40m长的岩芯。

(四)科学联盟呼吁建立南极半岛海洋保护区

18个国家/地区在南极半岛建设了科考站,普通游客人数从2009年的33,000人增长到2019年的74,000人。然而,南极半岛是地球上升温最快的地方之一,今年2月达到创纪录的20.75°C。全球气候变化使南极海冰覆盖面积减小,许多物种的主要栖息地缩减,捕鱼、科研活动和过量游客加剧了这种失衡。为此,一个名为“向往家园”的国际计划中280多名女性科学家共同签名,呼吁在南极半岛周围建立一个海洋保护区,限制科研、商业和旅游活动。

(五)蓝色食物(水产品)可以帮助确保全球粮食安全

目前世界上有20亿人营养不良,预计到2050年粮食增加60%才能满足全球人口的需求。然而,传统农业无法满足这一需求,它已经造成了全球70%的用水量和30%的温室气体排放量。斯坦福大学和斯德哥尔摩大学召集的“蓝色食品评估”计划正在进行一系列多学科分析,将阐明蓝色食品在建立可持续的食品体系中发挥的作用及必须解决的挑战,为更好地理解蓝色食品并将其纳入食品系统决策奠定基础。现在,蓝色食品已经成为约30亿人的主要蛋白质来源。

(六)中国与欧盟共同推动全球共享海洋数据

欧洲海洋观测与数据网络(EMODnet)是欧盟“海洋知识2020”战略的重要组成部分,汇集、整理和共享来自欧洲约120个组织的海洋研究和观测数据,用户可以免费访问标准化观测值和已处理的数据产品。今年,该项目开始与中国国家海洋科学数据中心(NMDIS)合作,旨在开发数据使用标准并改善全球对中国海洋数据的访问。欧盟宣布此合作将 “促进政治融合,以集体方式应对全球海洋挑战”。

(七)北冰洋沉积物揭示了过去气候变暖期间的永久冻土融化与全球气候变化的相关性

北极永久冻土比大气中储存的碳更多,当其解冻时碳可被转化为温室气体(二氧化碳和甲烷)后进入大气。斯德哥尔摩大学的一个多学科团队通过研究北极海底沉积物发现,大约在14,700和11,700年前的气候变暖时期曾经发生多年冻土融化,这在一定程度上也与同期在南极冰芯中发现二氧化碳浓度增加相关。研究表明,仅几摄氏度的升温就足以扰乱大面积多年冻土覆盖的地区,并可能影响地球气候系统。

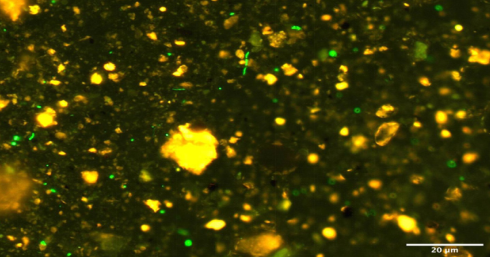

(八)日本科学家发现,海底微生物多样性与地球表面一样丰富

日本海洋技术中心(JAMSTEC)领衔的一个科研团队分析了全球范围内299份海洋沉积物样本,首次绘制了海洋沉积物生物多样性图谱。科学家通过基因测序获得5000万个16S rRNA基因序列,在海洋沉积物中发现了近40,000种不同类型的微生物,其多样性通常随深度而减少,大陆边缘富含有机物的沉积物与公海缺乏营养的沉积物之间的微生物群落组成存在显著差异,并且氧气的存在与否以及有机物的浓度是决定群落组成的主要因素。在海底黑暗、能量有限的世界中,微生物的多样性与地球表面相同。

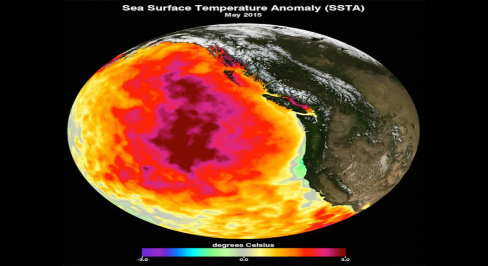

(九)海洋热浪是人为造成,发生频率是过去的20倍以上

海洋热浪可以增加海洋生物的死亡率,引发有害的藻华,导致极地冰盖急剧下降。瑞士伯尔尼大学的一个小组研究了1981-2017年之间的卫星海面温度测量数值,发现在研究期的前10年中发生了27次主要热浪,平均持续32天,而在最近的10年中发生了172次主要热浪,平均持续48天,并且达到了比长期平均温度高5.5度的峰值。科学家根据归因方法研究的结果发现,由于人为因素的影响,主要海洋热浪的发生频率已超过以前的20倍。

(十)台湾岛西海岸的海底垃圾高于全球平均水平1.5倍

环境咨询公司IndigoWaters于去年9月开始与台湾省海洋学家合作,调查台湾西海岸海底废物。结果发现,西海岸每平方公里的海底约有121,074件垃圾,重102千克,重量是全球平均水平的1.5倍。这大大高于邻近的水域,东京湾为66.6千克,韩国以外的海域为31千克至73千克,中国大陆为15.9千克。淡水河口附近污染最为严重,每平方公里的海底平均有268万件垃圾,重达6,292千克,几乎是全球平均重量的90倍。海底垃圾成分主要是渔网、编织袋和塑料薄膜。

(十一)哈立德·本·苏丹生物海洋基金会完成史上规模最大的珊瑚礁调查

此基金会历时5年,在全球范围收集有关珊瑚礁的基线数据,以解决珊瑚礁危机,评估全球珊瑚礁的健康状况。调查发现,帕劳海域的珊瑚群落处于良好状态,平均活珊瑚覆盖率超过45%,在一些海洋保护区甚至达到60%-70%。2015年,帕劳建立了国家海洋保护区以进一步促进了该国珊瑚礁的保护。但是,尽管珊瑚群落蓬勃发展,但珊瑚礁中鱼的数量却比预期的要少,这可能与过度捕捞有关。

(广州海洋局海洋战略研究所汇编)