当地时间10月3日晚九时许,首席科学家助理盛堰在记者房间门口招呼,“到站点了。”原来不知不觉已到达工区了。这是海洋六号第32航次第3航段的第一个作业站点。

赶紧穿起工作服、安全帽,抓起相机、拿起工作鞋,记者奔向位于三楼的后甲板,那里是作业区。这次将投放大型生物观测与诱捕系统,纯国产的,是该系统在大洋科考中的首次应用。

准备

在海洋六号,工作区与生活区是严格区分的。工作区多有油污,为了保证大家的一个舒适的生活环境,工作鞋不允许带入生活区。记者提着新发的工作鞋从生活区进入工作区。到了调查部地质样品处理室,也就是大家换装的地方,两名值班的科考人员正在记录重力仪、多波束等仪器的数据,这些数据不仅有利于了解海底地形,也有利于了解海底地质条件。

换好鞋来到后甲板上,很多科考队员已经聚集在这里,橘黄色的衣服和帽子把这染成了一片橘色海洋。

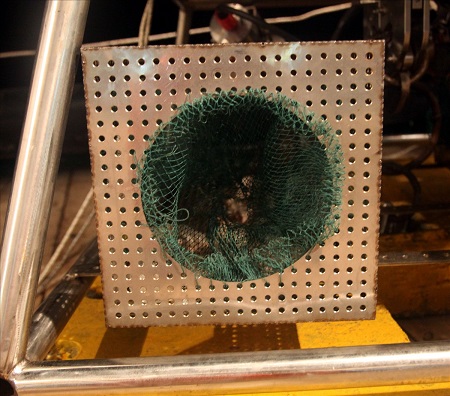

甲板中间,有一个钢结构的方形设备,这就是这次要投放的“大型生物观测及诱捕系统” 了。方形设备的中间部位,左、右分布着一套摄像机、一台闪光灯。据首席科学家助理邓希光博士说,该装置将作为锚系布放到海底停留大约四天,装置上的摄影机每隔15分钟拍摄一次,记录海底生物的出现情况。位于装置下部的两个诱捕框,像渔网一样。 “这就跟孩子们下河去抓鱼时的鱼篓一样。”邓博士做了一个形象的比喻。装置最下面是黄色的大水泥块,工作人员只需要发送一个命令,水泥块会自动脱钩,从而让诱捕器随着浮球浮上水面。

靠近诱捕器时,一股强烈的腥臭味扑鼻而来。这就是诱饵了,船上专门用鱼虾做的。届时,这股味道将吸引海底生物向诱捕器靠近。

甲板的另一边,两排橘黄色的浮球已经串联好,每个浮球浮力约26公斤。为了让重约300公斤的诱捕器届时顺利上浮,这次一共串了18只浮球。记者发现,浮球两边的串孔不是简单地串在缆绳上,而是被打了一个漂亮的水手结;两根缆绳每隔80厘米左右用塑料扎带紧紧扎住。正在检查缆绳扎带结的首席科学家助理盛堰介绍说,这是双保险,以防浮球脱落、单根的缆绳断裂,塑料扣则是防止诱捕器上浮时缆绳乱成一团。

投放

“到站位了,准备投放!”

几名科考队员一只接一只将浮球顺着后甲板的弧形滑道投入海中,另有三名科考队员紧紧抓住拴在浮球链末端的一根缆绳。夜幕深深,橘黄色的浮球飘荡在海面上,像是在暗蓝色的大海上点起了一盏盏小桔灯。

当最后一只投放完毕时,三名科考队员手中的那根绳索拉得越来越紧。只等着诱捕器投放后再松手。

再回甲板中间,早已有数名科考队员分两队抓住诱捕器左右两根缆绳,以保证诱捕器被吊起来时左右平衡。吊机拉动钢索,慢慢将诱捕器提高至船舷之上。波浪拍打着船体,头顶的上弦月像一盏被谁使劲撞了一下的吊灯一样,晃来晃去。诱捕器也不免随着船体摆动。两队科考人员紧张而有序地调解着手中的缆绳,他们平均年龄虽然不大,很多都是80后乃至90后,但操作起来已十分熟练,还有一些人虽刚加入这支队伍,配合得也非常默契。

“放!”

诱捕器慢慢沉下,带着橘黄色的浮球,没入海水之中。首席科学家助理盛堰介绍,诱捕器将被放到海底,投放点水深约5217米。

4天后,诱捕器将上浮。届时,这个“大鱼篓”将会带着诱捕到的海底生物回归,为研究海洋环境提供宝贵物证。装在在诱捕器上的摄影机还会带回大量的摄影资料。我们拭目以待!

(中国国土资源报 程秀娟)

准备投放浮球

投放浮球

投放前再次检查诱捕器

诱捕器上的“鱼篓”

将诱捕器挂在吊机上,准备吊起投放

投放诱捕器