“我定要重返大海,去实现那奔涌的潮汐所召唤的梦想,那不羁的召唤、不争的使命,无法违抗;我只求海风劲吹、白云翱翔,我只求浪花跳跃、白沫翻飞、鸥鸟欢唱……”

在诗人的笔下,走向深海大洋的进程总是浪漫而激情,但在真正的大洋科考工作当中,海洋地质工作者亲历并感受着更多复杂的情愫,其中,既有远航出征的豪迈,也有恋恋难舍的亲情,既有苍茫大洋中的寂寞孤独,更有为了 “建设海洋强国”深蓝梦想而不懈的坚守奋斗……

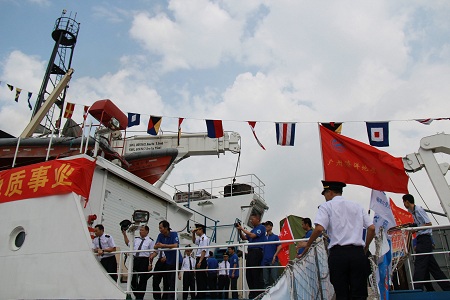

2013年5月28日,随着广州海洋地质调查局“海洋六号”在广州的鸣笛启航,中国大洋第29航次科学考察拉开帷幕,这也意味着远航出征的勇士,展开了他们为期160天的漫长艰辛的大洋工作历程。本期,我们特别组约了一组由他们撰写和拍摄的图片,让读者们一同去感受海洋地质工作者的喜怒哀乐。

忍不住回首,祖国渐行渐远,但“海洋六号”上迎风飘扬的五星红旗提醒我,这也是国土一方。

穿越巴林塘海峡

沐浴着夕阳, “海洋六号”缓缓穿越巴林塘海峡。此时,巴布延岛静静矗立在右舷不远处,无声地注视着我们。远望过去,岛上没有生命的迹象,但我能感觉到你苍凉的寂寞。

身处于热带风暴惯常路线中,每年经受十几次狂风暴雨的洗礼,你的身躯愈发坚毅。扼守着南海通往太平洋的交通要道,每天成百上千的船只经过,你的地位更加突出。我们的处境何其相似,在茫茫大海和无尽风雨里,只能以沉默去对抗无助和孤独。但我们的处境却又如此不同,我们朝着深海大洋既定的目标前行,满怀激情与希望,而你,只能默默在原地驻守。

这几年,我们像是候鸟,一年往来一次,这样的过客,你是不会在意的,即便当时记得,也早该忘却了吧!船壳划过湛蓝的水面,我不能分辨海峡两边的海水有何不同,但我知道,一边是故里,一边是他乡。在我们的下意 识里,船只只要是在南海里航行,我们就算是还在祖国的怀抱,但过了海峡,就是异乡游子了。

海风急促,来自东方,已然难寻乡土的气息。忍不住回首,祖国渐行渐远,但“海洋六号”上迎风飘扬的五星红旗提醒我,这也是国土一方。

再见了,祖国,

再见了,亲人,

再见了,巴布延岛。

金秋满载而归时,希望你还记得我们此时斗志昂扬的模样!

(孙雁鸣 海洋六号科考船船长)

穿越巴林塘海峡

海六的泳池

出航次日,首席助理肖波在聊天时说要搭建个游泳池,我嘴上说赞成,但心里并没有怎么在意。以前在海洋四号船时看他们折腾过,买的是一个大号的充气式游泳池,其实并不适合于海上用,因为船舶经常左右摇晃,游泳池里的水没几下就泼得剩个底了。

过了巴林塘海峡,在飞机平台散步时,惊喜地发现船头空档处竟然多出个不规则的方形池子来。池子长宽3米左右,深50公分,四周用竹竿像搭建脚手架般牢固地绑扎在一起,里面铺上帆布罩,形成了一个密闭的空间,注满海水后就成了一个在太平洋上移动的游泳池。

池子的水自何而来?直接就地取材!整个太平洋都在我们脚下,四周水深超过3000米,绝对是取之不尽用之不竭!每天换水好几次,从西太平洋一直泡到东太平洋,想想都觉得奢侈。海水注入池子后,清澈见底,看不出什么颜色,偶有杂物,也不觉突兀,这里离陆地超过千里,纵有杂质,也早该被无瑕的海水净化了吧!

缓缓踏入,身体慢慢融入海水中。太阳斜照,海水中还残留着阳光的余温,暖暖地包裹住身躯。身旁是湛蓝的海面,折射着太阳的光芒,像是蕴藏着的巨大宝石要破海而出般炫目。头顶是蔚蓝的天空,散着几片白云,洁净而纯粹,那是都市里绝对无法见到的唯美画卷。船速较快,海风迎面而来,偶尔左右摇晃,居然有冲浪的感觉。舒服地闭上眼睛,头枕大海,嗅着海风中独有的清新气息,听着船壳撕裂水面时哗啦啦的声音,头脑一片空明,竟 生出不真实的感觉来,仿佛整个身子浸泡在了太平洋中!

随后的日子,小小的泳池成了科考队员休闲的好去处,大家轮番上阵,尽情沐浴洁净无比的深海之水,还有海风阳光。泳池虽小,容纳五、六个人还是没问题的,大家光了膀子,只穿着泳裤,算得上是赤诚相见了。在这里,远离城市的喧嚣,社会的浮躁,不需要左防右备,尔虞我诈。可以敞开胸怀各抒己见,聊家人、聊朋友、聊风花雪月,把开心的、不开心的事统统从心底倒出,随风飘走。不知不觉间,身体的疲劳缓解了,心里的郁闷解开了,这池子比得上个专业心理咨询师了!

与内地朋友聊天,对于我否定可以经常在海里游泳的说法感到非常惊讶,现在若再问起,我会自豪地答他:在我们海洋六号,可以!

(孙雁鸣 海洋六号船长)

无论和家人再怎么依依不舍,无论跟女朋友再怎么难舍难分,分别都会在起航令发布后,无法抗拒地来临。

男儿又远行

又是熟悉的旋律。过完年后回来,便进入紧张的节奏。日子在备航、航行与航修中来回循环,没有间歇的空隙。而我在团团转之余,看着身边的前辈们,疲惫之外都是一脸的淡然,仿佛习以为常,于是乎渐渐明白,生活可 以让你忙碌,但是你不能让自己被它困住。

新年鞭炮的硫磺味还没有散尽,老轨(老轨是船上对轮机长的习惯称呼)便在询问什么时候回来备航,给今年繁忙的工作定下一个紧凑的基调。假期结束回到船上,大家的工作便陆续开展。有年前遗留的工程等待验收,有新来的备件等待签领,还要加油、试机等等。每天的早餐后,部门的人便自觉地到老轨房间,听候分配任务,然后便各自去做自己的事。因为年底的时候很多设备刚刚大修,所以我们都格外留心地验收,以免出海航行的时候还要给工厂“捡手尾”。由于工作的需要,轮机部轮换了几名成员。虽然新成员对机舱环境与设备相对还是陌生,但是在熟悉设备的过程中,他们也尽心尽力地帮忙,着实分担了不少苦活累活。

在紧锣密鼓的准备下,2月28号这天,便迎来今年的第一个航次。相比陆上繁忙的工作,海上有规律的值班生活貌似更加舒适。在海上避过了广州的“回南天”,也提前去适应海上的生活,避免在陆上生活久了回到海上不习惯。四十天后,我们返航靠停东江口码头,用十天的时间 ,加班加点完成了设备改造、航修、备航等工作,便又匆忙地回到海上,进行为期二十天的大洋综合试航。随后回到码头,进行大洋的准备工作。

“出海休息一下!”这句话从特别不想出海的我们嘴里出来,可想而知,这二十天过得有多么紧凑。天天有领不完的物料与备件,后甲板天天有吊不完的设备,天天还要盯着工厂的人手里有未完工的工程……每个部门的人都忙得团团转,我看到平时最好脾气的人脸上偶尔也闪过烦躁的神色。中午没得小休一下,周末也被“合理”地剥削了。大洋前忙碌的节奏贯穿这二十天,直到出海前一天,大家也没有跟家人最后地好好相聚,全部回船,发电试机,回收电缆,整理仓库,等等。

5月28日上午,码头没有往年的张灯结彩,没有往年的锣鼓喧天,唯一不变的,是热闹的人群和温馨的告别。无论和家人再怎么依依不舍,无论跟女朋友再怎么难舍难分,分别都会在起航令发布后,无法抗拒地来临。话别的时候讲不出再见,挥手的时候说不出珍重。再坚强的航海男儿,也会在这一刻沦陷入离别的情愫。于是不停地拍照留影,握手拥抱。这一别便只能等待年底再会,何其漫长。

10点半,汽笛声起,我们收起儿女情长,扬帆起航。此刻,海洋六号载着我们,再度挺进太平洋!

(郑少雄 海洋六号三管轮)

你没有独行

一直想静下心来写写我认识的海洋六号。海洋六号已连续两年承担大洋工作,今年是第三年,160天。虽然我这两年一直没有参加大洋工作,但因为工作关系,我一直很关注,我知道有一天我也会成为其中的一员。2013年5 月28日,带着中国大洋协会、中国地质调查局、广州海洋地质调查局各级领导的期望,海洋六号启程了,我也开始了我的大洋之旅。

作为海洋六号大洋29航次首席科学家助理、兼海洋六号船技术负责,我想从我的角度来回顾今年大洋航次的准备工作。2012年11月我开始涉足大洋29航次备航工作,包括设备、人员、材料等,大洋工作不是通常意义的出海作业,更是一个复杂的系统工程,不仅包括设备的购买、海试,人员的组织、签证,材料的准备,还包括后勤工作的保障、参航单位的协调等,如果其中哪一个环节出问题的话,都会影响到整个航次工作的开展,很多人为此做了大量的工作,在这里特别想说声谢谢,出海的人辛苦,你们也辛苦了。

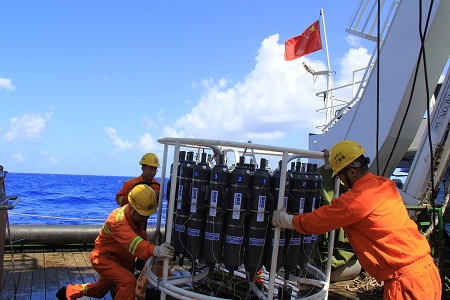

大洋29航次和地调局航段所用到的设备有20种,共28台套,在海洋六号01和02航段分别进行了试验,其中02航段为大洋29航次综合试航航段,包括了第一次来到海洋六号的“6000m无人无缆潜器”和“6000m声学深拖”,2012年深海浅钻对于海洋六号还是大型设备,2013年只能排名第三了,再加上超长柱状取样设备,综合试航航段的任务是很艰巨的。

经过两年大洋的锤炼,海洋六号船确实是个能够打硬仗,能够克服困难的集体(虽然我没有统计数字,但我知道有几天有些人每天的工作时间超过12小时),船上各部门齐心合力,克服了种种不利的因素,在预定时间内顺利完成了综合试航工作,于2013年4月7日回到了广海局码头。这时已经离大洋出航只有20天的时间了,人员的签证和体检、材料的购买、试航设备故障的排除、参航单位设备上船、航前培训、油料、食品补给等等都需要在这短短的20天内完成,要知道大家已经在海上工作了两个航段约60天了,谁不想在这段时间陪陪自己的家人,但没有人叫苦叫累,安排的工作都能及时无误地顺利完成。

作为海洋六号的一员,我很开心,无论是工作还是生活,因为不是我一个人在战斗,我不但有船上的战友,还有后方的战友,他们都能随时随地给我最大的帮助,让我深刻体会到“你没有独行”。

(肖波 海洋六号首席科学家助理、技术负责)

三句话没说完,我就被他叫到了船头去换航行灯,一看那么高的桅杆,我看他好像也在腿发抖,但最后,他还是抖着腿爬上去把灯换了再抖着腿爬下来。

睡在我下铺的兄弟

我刚到海洋六号就被分在李华龙的宿舍,睡在他上铺。第一次见他的时候,他穿着一套蓝色的工作服,带个蓝色的金属框眼镜,一脸的斯文。我们交流起来很愉快,所以三句话没说完,我就被他叫到了船头去换航行灯,一看那么高的桅杆,我就开始腿抖,不过当时我看他好像也在抖,但最后,他还是抖着腿爬上去把灯换了再抖着腿爬下来,吓我一身冷汗,还好我的任务只是看着他换灯。

很快我们就很熟悉了,他比我早来两年,年龄相仿,体型相仿,许多地方都是巧合般的“雷同”,就有一点不太像,我带的是黑框眼镜,他带的是金属框,还是蓝色的,后来他可能也意识到这点了,想了很多的办法才把那个蓝色眼镜弄坏,换成了黑框眼镜,从那以后就真正的保持一致了。从此以后我被人当成李华龙的次数就逐渐开始多了起来,他知名度比我高许多,加之业务超级繁忙,所以我屡次被人认成李华龙,每次我告诉他们我不是李华龙的时候,他们眼里难掩失望之情,真没想到会造成这么多的麻烦。记得海洋六号的老朋友左朝胜记者有次回我们船来探望,正巧遇上我,老远看到我就热情的伸出手来紧紧握住我的双手道:“华龙兄弟啊,近来可好啊?”“他好 我也好。”我只好如实相告了。

华龙是海洋六号的电机员,他刚参加工作不久就适逢海洋六号建造完毕,于是他就被派往武汉去接船,从此就与海洋六接下不解之缘了,从那以后就一直呆在海洋六号工作,参与大大小小的试航,投身到每一次的科考任务中来,虽然年轻,但不妨碍他成为海洋六号的元老级骨干。

海洋六号是条电力推进船,相比传统的船舶,这条船有更加精密先进的电力推进装置、侧推系统、动力定位系统等等,而这些对我们的电机员业务能力要求更高了,华龙通过自己不断努力钻研,工作上兢兢业业,在一次次出海中不断提高着自己的业务能力,他在工作中的成绩是有目共睹的,加之对海洋六号的熟悉,领导们自然不会“放”过他了,就这样他被摁在海洋六号上一次次跟着出海,从中国南海到太平洋,有海洋六号的地方就有他,前 两年还跟着海洋六号顺利地完成了大洋第23航次和27行次的科考任务。

如今已经是大洋第29航次了,时间过的真是快啊,一晃就是三年过去了,我还是那个我,孑然一身, 而他早已不是当初那个他了,如今已入了党,买了房,娶了老婆,娃也马上就要出生了,相同的是我们还是带着黑框眼镜, 一起奋战在太平洋上。

(李巍 海洋六号三管轮)

一句童声响起:“爸爸!”半江相隔的爸爸未必能听到,站在一旁的我心里一酸,眼泪差点滑落下来。

一封岸上兄弟的来信

荔枝初红,芒果未黄,端午临近,裹粽飘香。五月底的岭南,正是对收获最为期待的日子。触摸儿童节,遥望中秋月。年轻的爸爸们,本应带孩子欢度,和妻子厮守,与父母团圆。然而,一年一度离别日……

2013年5月28日,今天的海六,满载着寄托和希望,满载着牵挂和期盼,旌旗飘飘,彩条漫漫,慢慢驶离码头,奔赴遥远的太平洋。

我们相互挥手。在目光相遇的瞬间,我们读懂了彼此内心深处的祝福和嘱托。彼此骨肉相连,血脉相承,灵犀相通,交流已无需语言。

然而,一句童声响起:“爸爸!”半江相隔的爸爸未必能听到,站在一旁的我心里一酸,眼泪差点滑落下来。汽笛拉起,饱含几分呜咽;鞭炮炸开,未觉丝毫欢庆。

你们列队登船,在岸上的最后一秒,和领导握手告别,排列组合式。其实,那一秒,最想、也最应该和你们握手拥抱的,是妻子、孩子和父母。这点人性化细节,我想到了,因为我曾是你们中的一员。但领导也许想不到,握手送别的镜头,正是新闻媒体的焦点。

海六顺江而下,转弯消逝,只剩下空荡荡的码头,一如亲人空落落的心情。设在美景当中的家属宴,菜是丰盛,味道鲜美,唯独缺少大快朵颐的胃口。

今年的道路有些漫长,海洋六号上的弟兄们,你们身后的亲人、朋友、同事、同学都在关注你们,请你们一定要幸福、快乐、平安,圆满完成任务,早日平安归来。

海六的弟兄们,运足气----,雄起----,加油!

(程思海 广海局实验测试所高级工程师、大洋23航次科考队员)

日复一日啊,舷窗外不变的是青灰白蓝;云卷云舒,海六里涌动的,可是青春激昂。

云水间青春闪亮

清晨起身,拨开舱室的窗帘,一束温热的阳光串了进来,充斥到各个角落,整个房间瞬间亮堂。吖,好一个晴天!舷外,波涛滚滚,主机发出的阵阵轰隆隆的声音告诉我,咱们海洋六号依然遨游在这片深蓝色的洋面上,而我们的脚下,便是深达1万公尺的马里亚纳海沟!

嘿瞧,驾驶台后面的甲板上,那一片醒目的绿色正在骄阳下释放着勃勃生机,似乎象征着充满青春活力的海洋六号。不禁让人感叹,那一抹翠绿脚下的黝黑泥土,到底蕴藏着多少能量!

一年多前,在朝夕相处两年之久的同事们的祝福声中,我离开了奋斗四号,心怀对那群共同成长共同奋斗过的兄弟们的感恩,背着包裹来到了这个令人羡慕而又陌生的地方。在那充满温情与豪气的汽笛声中,我跟随着“海六”再次启航,走出国门,开启了人生第一次的大洋科考之旅。

的确,在同事们的眼中,海六不仅仅是一艘环境优越、设备齐全的新船,更是一个汇聚了不少精兵强将的地方!刚上海六时的心情可是既忐忑有兴奋。忐忑的是这么大一艘调查船,咱对它还不熟悉;兴奋的是,可以来到这里崭露头角汲取新的营养了!

果不其然,初上海六,这个全新的环境里,各种新的设备有接触过的没接触过的,便铺天盖地而来。特别是漆黑的夜晚,一人独自驾驭着价值5亿的国内现代化程度最高的科考船,心里头难免有点紧张。这时可千万不能被 困难吓跑,咱要Hold住!心里暗暗为自己鼓劲。长吸了口冷气,按照平时船长、大副悉心指导的方法,操作着各种先进的助航设备,一遍不行,来两遍……直至熟练为止,硬着头皮把各种设备一个一个搞掂。初上船时,船长就下了道死命令,在短时间内必须掌握好所有助航设备的操作,特别是动力定位的操作使用!当时心想对付它们不就是多看看说明书多翻翻资料多问问题么,好,干!但,理想和现实总是存在着差距的,仅仅像检查消防属具这样 熟到不能再熟的小事在这里也遇到了困难。和奋斗四号不同,海六的消防设备数量庞大,船的结构舱室布局像迷宫一样容易走错,这些都是三副必须掌握的业务技能。面对差距,着实有点抓狂了……在我手机里保存着句话,觉得特别靠谱,穷则思变,差则思勤!

在我各种问题的狂轰滥炸下,幸亏得到船上原来的三副新华的无私帮助。他也不厌其烦地讲解、演示,帮助我尽快熟悉各种操作规程。例如操作释放维护救生艇一项,其中就有各种问题与诀窍,一遍不行,再反复重来几遍。这也让我在短时间内对各种设备熟悉了起来。在此要感谢一下这个认真负责的河南兄弟,在他身上我学到的也不止这些,还有莫名的感动。在熟悉海六认识海六的过程,也让我不禁感叹海六人的不易之处!试想,这么偌大一艘多功能的科考船,2009年在武汉降生,像一个脆嫩的孩儿,从嗷嗷待哺快速成长为一个机能完善、装备齐全的大汉,这里面凝聚了海六人多少心血和汗水!从小到大历经的大小“病痛”甚至先天不足,都是在这样一群认真实干、年轻有为的海六人的汗水浸泡下慢慢好了起来,继而愈变愈强,直至走出国门,冲向太平洋!前人栽树,后人乘凉,有一种“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的感觉,新来到此,莫不提“珍惜”二字?

在这里,听不到什么壮志凌云,更多的是兢兢业业、埋头苦干;在这里,许多人干出了不同凡响,而能感受更多的只是低调。服务员小袁,年轻、热情、富有干劲,接触不久便被他身上那股开朗随和的秉性所打动!在船上无论早晚都能看到他忙上忙下的身影,不是短发就是剃着光头,在他麻利的“拳脚”下,不用一会功夫就可以看到原本脏了乱了的餐厅走廊,干干净净异味全除。经过时喊他一声“少林功夫”,他又是阳光一笑。船上的蓝大副,事无巨细,做起来可是井井有条。把本职任务完成好,相信很多人可以做到,但能一直保持着做精做细精益求精,或许真的很少人能办到。高瘦的身子似乎精力很好,不用怎么睡觉。还有威严又不失亲和的船长,幽默又不拘小节的老轨,那身庞手巧的栋哥,不善言辞而埋头苦干的老蒋,和在那后甲板顶着太阳晒得黝黑的刘哥,和他的一群兄弟们……

每个人,似乎都是那么精力充沛,默默无闻。就是这么一群人,在任务繁多连续出航、靠回码头之后还继续不间断备航。,甚至一直到大洋启航的前一天,大部分人都是不能随便离开岗位,坚守着,一直坚守着,直到船离开码头那一刻。期间的辛酸艰苦,他们家人的思念离愁牵挂盼望,或许只有他们自己知道。其中不乏双鬓斑白接近退休的中年人,其中不乏青春正值阳光帅气的大男孩……我也曾强烈地好奇!难道他们不懂得珍惜亲情不懂得生活么?其实,不然!他们,也是常人!他们,也需要温暖。谁又不奢想,每天下班后回到家,给亲密的爱人和孩子来一个拥抱;谁又不想,可以随时和陆地上的朋友把盏言欢!可是,答案很简单,答案就两个字----责任。这里,缺他们,不可!

日复一日啊,舷窗外不变的是青灰白蓝;云卷云舒,海六里涌动的,可是青春激昂。云水间铸造忠诚,风浪里尽显本色,这时形容他们岂不贴切?女朋友说,“爱!可是不能随便说出口的。”此时喃喃自语,我想我会慢慢地爱上这么一个地方,慢慢地爱上这么一群可爱的人……

(黄棉煜 海洋六号二副)