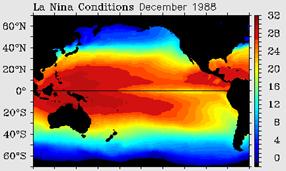

地球上热带西太平洋及印度洋东部,存在多年平均海表温度在28℃的暖水区域,被科学家称为热带西太平洋“暖池”。它的一丝一毫变化都左右着亚洲、太平洋区域,甚至全球气候和某些重大自然灾害的形成与动向。最新研究表明,暖池次表层与盐度有关的海洋变异及其对气候变异的影响,成为当前国际海洋与气候领域的研究热点。因此,对它研究具有全球变化的科学意义。

1. 次表层研究意义重大

通常意义上的暖池存在于温跃层(深度约150~200m)以上。暖池是全球海洋中最大的暖水团,是引发强烈的大气对流,驱动Walker环流和Hadley环流系统的主要热源之一。对包括我国在内的亚太地区旱涝、冷暖(灾害)等重大气候灾害的形成具有极为重要的影响。

早在20世纪80年代后期,热带西太平洋海洋环流与海气相互作用的研究在国际上兴起。而于2008年启动的“西南太平洋环流与气候试验(SPICE)”和2010年启动的由我国发起、8个国家19个研究机构参加的“西北太平洋海洋环流与气候试验(NPOCE)”等国际合作计划,昭示着新一轮研究热潮的到来。这两轮研究热潮中,暖池的变异机理和气候效应始终是当今国际海洋与气候研究的前沿科学问题。

随着观测资料的增多和科学的认识,科学家们逐渐认识到,由于强降水导致暖池区域海表面盐度降低,在温跃层之上形成了盐度/密度跃层,所形成的障碍层现象将风应力、海面热通量等外强迫作用限制在更为浅薄的混合层内,使暖池对海面热通量变化的响应非常敏感和更加迅速。随着盐度在暖池变异中的作用不断凸显,与之相关的次表层过程的研究愈显重要,成为研究关注的热点。

2. 研究取得的突破进展

我国暖池973项目“热带太平洋海洋环流与暖池的结构特征、变异机理和气候效应”,是国际NPOCE计划启动后实施的首个重大调查研究项目。自2012年启动以来,中国科学院海洋研究所王凡带领的团队针对关键海域,关键过程开展了专门的观测和系统研究,丰富了热带海洋动力学和气候动力学的内涵,其中建立了以次表层热盐结构为重要环节的暖池变异机制及其与气候变异之间的内在关联等科学问题,以“暖池内次表层水团的发现与命名”、“暖池内外次表层水团间物质的交错入侵机制和年际变异信号的径向交换通道”、“暖池区次表层盐度的南北反相振荡及其机制”等为代表的新发现和新认知,初步揭开了暖池结构及其变异的神秘面纱,为全面认识暖池变异的内在机理和在海洋—大气耦合系统中的作用奠定了坚实的基础。

3. 科研主要成果

发现和命名主体位于暖池内部的北太平洋热带次表层水(TSSW)。西太平洋暖池内部存在与北太平洋热带水(NPTW)和南太平洋热带水(SPTW)等性质不同的水团,并将该水团命名为热带次表层水(TSSW)。

暖池内外不同性质的次表层水团之间存在交错嵌入现象—热盐入侵,其季节和年际变异及其与赤道流系的关系密切。暖池次表层的热盐入侵在较浅层次上(24.8~25.2σθ),主要出现在赤道附近,由南太平洋热带水与新发现的热带次表层水(TSSW)之间的交错嵌入造成;在较深层次上(25.5~26.3σθ)则呈明明显的“C”型分布,出现在NPTW、TSSW、SPTW等3个次表层水交界处,与北太平洋浅层经向翻转环流的西边界流路径正好吻合,在暖池内部和暖池内外物质交换中起重要作用。

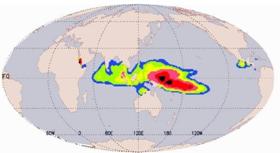

基于实测资料揭示了年际变异信号的热带—热带外向次表层交换通道。通过Argo浮标实际资料分析发现,在赤道外海域,由于流场的强烈变化产生了较强的年际变化信号,该变异信号可以通过太平洋的内部经向通道到达热带,并引起赤道中太平洋次表层的0.2℃的温度低频变化。这种变化能通过改变垂向温度梯度影响到中太平洋的海表温度,从而在近年来频繁出现的中部型ENSO事件中起到潜在的作用。

揭示了暖池中北部次表层盐度的空间变化特征和南北反位相年际变异特征,指出其主要受海洋环流动力过程控制。分析研究发现,北太平洋次表层水向热带的运动主要依靠西边界流的输运,而向副热带的运动既可通过西边界流—黑潮输送,也可以由大洋内部的中尺度涡旋的搅动完成。

更具气候学意义的是,暖池中北部次表层盐度具有反相位年际变化特征。通过对近期一个年际气候变化的个例研究发现,该盐度变化主要是由与ENSO相关的海洋环流场的变化所引起的。

在2003年,热带西太平洋出现气旋式的异常环流,导致异常多的高盐的北太平洋次表层水汇集到暖池北部,同时阻止其进一步向暖池中部流动,进而造成了次表层盐度场在暖池北部的正距平和中部的负距平;但2009年正好相反,该发现为全面解释暖池在年际变化中的作用提供了新的线索。

——《中国科学报》、www.Sciencenet.cn