近日,海洋科学领域知名期刊《Marine and Petroleum Geology》以“Sill-related seafloor domes in the Zhongjiannan Basin, western South China Sea”为题在线发表了广州海洋地质调查局处理所耿明会博士等关于南海西部岩浆侵入的研究成果。

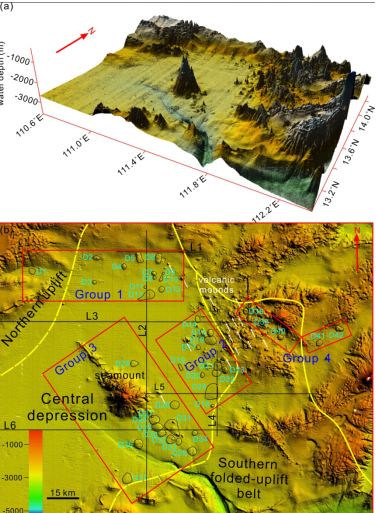

岩浆活动在南海沉积盆地内广泛分布。广州海洋地质调查局近年来在南海西部采集的地震和多波束数据显示,中建南盆地东北部发育42个侵入岩浆相关的大型圆丘(图1)。这些圆丘一般呈圆形或拉长形,极个别呈不规则形状,周长在3~26 km之间,高仅数十米到一百多米,因此侧壁倾角较小,仅1.46°~7.73°,主要分布在盆地中央坳陷边界附近2312 ~2870 m水深处,通常和岩浆火山以及大型海山伴生。

图 1 南海西部中建南盆地内海底大型圆丘分布图

(黄色实线、虚线分别代表中建南盆地和次级构造单元边界,42个圆丘已编号且用黑色细线圈出,白色箭头指示岩浆火山)

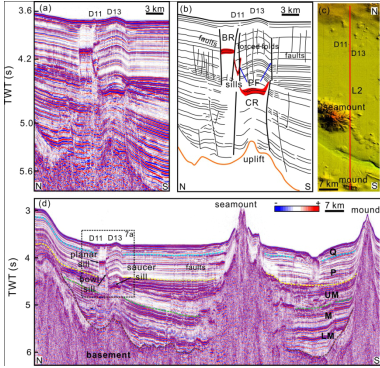

地震剖面(图2)显示,圆丘下方和强迫褶皱、岩床等结构特征相连,揭示了这些大型圆丘的形成同地层内的岩浆侵入活动相关。岩浆侵入到盆地中央坳陷有机质丰富的沉积地层中,加热围岩,释放出碳氢化合物,连同岩浆蒸汽一起聚集、导致上方地层隆起,形成强迫褶皱,在海底表面表现为大型圆丘。这种岩床-褶皱-圆丘构造一方面对了解侵入岩浆引起的地形特征具有重要意义,同时也为中建南盆地油气资源提供了指示性意义。

图2 南海西部大型圆丘地层结构地震剖面图

(放大图(a)、对应解释图(b)、测线位置图(c)、反射地震剖面图(d)

主要地震层序:LM (下中新统), M (中中新统), UM (上中新统), P (上新统), Q (第四系), BR: 空白反射, PF: 周缘断层)

论文第一和通讯作者为数据处理研究所耿明会博士,合作作者为宋海斌、关永贤、陈江欣、张如伟、张宝金、张旭东,《Marine and Petroleum Geology》位于JCR期刊Q1区,中科院SCI期刊分区为海洋学小类2区,近五年影响因子为3.79,CiteScore为6.40,论文相关信息如下:

Geng Minghui, Song Haibin, Guan Yongxian, Chen Jiangxin, Zhang Ruwei, Zhang Baojin, Zhang Xudong. 2020. Sill-related seafloor domes in the Zhongjiannan Basin, western South China Sea. Marine and Petroleum Geology, 122: 104669. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104669.

该研究受到国家重点研发计划、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项、“全球变化与海气相互作用”专项、国家自然科学基金、 青岛海洋科学与技术国家实验室、同济大学海洋地质重点实验室共同资助。

(耿明会)