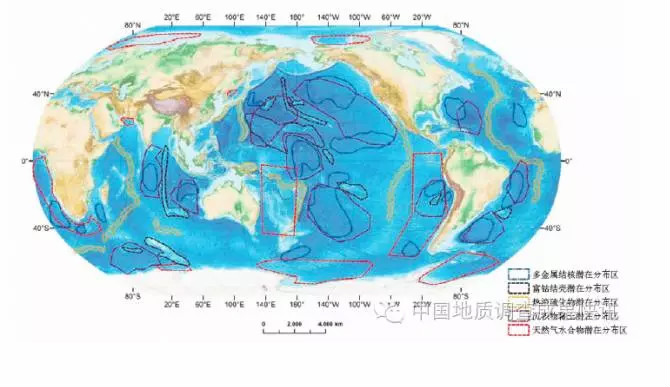

国家管辖范围以外的国际海底区域(简称“区域”)约占地球表面积的49%,地理空间广阔,矿产资源丰富,战略意义重大,世界各国高度重视,围绕资源角逐竞争,“蓝色圈地”愈演愈烈(图1),我国目前与国际海底管理局签订了4份勘探合同(多金属结核2份,富钴结壳、多金属硫化物各1份),是世界上国际海底合同矿区最多的国家。

图1 国际海底区域和管辖外海域主要矿产资源分布示意图

国际海底管理局是“区域”矿产资源勘查开发的管理机构,中国大洋矿产资源研究开发协会(简称“大洋协会”)是代表我国从事“区域”矿产勘查开发的机构,中国地质调查局是我国最早从事国际海底矿产资源调查评价的单位,是中国大洋协会的常务理事单位。自1986年至今,利用“海洋四号”“海洋六号”科考船,执行国家大洋矿产调查与中国地质调查局深海资源调查评价任务,先后组织实施调查航次14个,投入船时近2600天,调查总面积逾50万平方千米,累计投入经费约9亿元,完成综合地球物理调查87万千米,地质取样2347个站位,环境调查261个站位,海底摄像80个站位,ROV(无人遥控潜水器)调查6个站位,AVU(无人无缆潜器)测量250千米。

通过调查,在太平洋国际海域发现了多金属结核、富钴结壳、深海稀土等矿产资源,圈定出一批有利远景区;系统研究了矿产资源分布特征和规律,形成了相关资源调查技术方法体系;在我国富钴结壳和多金属结核矿区申请、国际海底管理局制订“区域”内富钴结壳等资源勘探开发规章过程中,发挥了关键技术支撑作用,提升了我国在国际事务的话语权;开展了太平洋、北冰洋及印度洋等重点海域的天然气水合物、油气资源资料收集与综合研究,提出了全球海域能源资源重要战略区,为推动“一带一路”地质调查与合作共享提供了基础资料。

一、调查取得一批宝贵实测资料,为我国在国际海底成功获得两块优质矿区奠定了坚实基础

(一)开展多金属结核资源战略调查,确定资源富集区,为我国获取第一块国际海底矿区发挥重要作用

从1986年开始,在中太平洋和东太平洋,开展了多金属结核资源地质地球物理综合调查,圈定中太平洋、东太平洋资源富集区2个,估算预测的结核资源量超过22亿吨。综合对比两个富集区多金属结核的覆盖率、丰度、品位和地形等多种因素,确定了东太平洋富集区为优选区,中国地质调查局与同时开展多金属结核调查的国家海洋局有关单位共同编制了矿区申请方案,为1991年我国成为第五个先驱投资者、2001年获得第一块矿区发挥了重要作用,开启了我国在“区域”开展矿产资源勘探开发的大幕。

(二)实施多金属结核矿区资源勘探,圈定资源试采区,为资源开发利用奠定了坚实基础

执行国家大洋矿产调查计划,按照勘探合同规定的任务,对我国第一块多金属结核矿区(合同区)的示范区实施勘探,圈定了9个矿块(总面积约为5.6万平方千米)和3个试采区(总面积约为5800平方千米),估算出推断的资源量和部分控制的资源量,圈定了首采区。2013和2014年对首采区两次使用AUV开展微地形的调查和可视化观察以及地质勘探,获得首采区1800平方千米范围内的探明资源量和3700平方千米范围内的控制资源量,并获取实物样品约11吨,为制订试采方案和规模化冶炼流程试验奠定了重要基础,对后续开发利用国际海底资源提前锁定了目标。

(三)开展富钴结壳资源调查,圈定两大资源富集区,为我国成功获取富钴结壳矿区发挥主力作用

1997年,执行国家大洋矿产调查计划,首次开展富钴结壳资源调查,在太平洋赤道以北、东西横跨4800千米、南北贯穿1500千米的广阔海域,实施完成了25座海山的富钴结壳资源地质地球物理调查。研究表明富钴结壳主要分布在平顶海山平台边缘及斜坡、尖顶海山顶部及斜坡等部位,其水深范围一般为1500~3000米。富钴结壳平均品位(Co含量)为0.57%,平均厚度7.4厘米,估算资源量约8亿吨。圈定麦哲伦海山区、马尔库斯-威克海山区2大富钴结壳资源富集区,确定了优选区,并编制完成富钴结壳矿区申请方案,为2013年我国在第一时间抢占先机,成功申请富钴结壳矿区,发挥了主导作用,使我国成为第一个同时拥有国际海底3种资源、3块矿区的国家。从2013年开始,全面开展了富钴结壳矿区的资源和环境调查,履行我国与国际海底管理局签订的勘探合同,进一步开展富钴结壳资源评价。

二、超前谋划部署,开展国际海底稀土资源调查与研究,在中太平洋和西太平洋国际海域首次圈定深海稀土资源远景区

率先开展深海稀土资源调查,在中太平洋和西太平洋国际海域首次圈定深海稀土资源远景区。2012年,中国地质调查局启动深海稀土资源前期研究,在太平洋国际海域优选出远景调查区,2013年在国内率先开展深海稀土资源调查与评价,证实了深海沉积物存在稀土资源,深海沉积物稀土含量为57.81×10-6~5983.20×10-6,平均806.56×10-6(2607个样品),中重稀土相对富集,是一种有别于陆地的新类型稀土矿,经研究是一种新型的“大洋型稀土”矿床类型。2014~2015年,持续两年开展调查,在中、西太平洋圈定两个深海稀土资源远景区,面积分别为6.5万平方千米和36万平方千米,潜在稀土资源量可观,初步掌握了深海稀土资源分布特征,系统总结了一套行之有效的勘探技术方法。此项工作将为我国在下一步国际海底管理局制订相关勘探规章中占据主动权,全面提升我国在国际上的影响力和话语权,最终为我国申请并获取新矿区发挥主导作用,拓展战略资源渠道提前做好了技术准备。

三、实施我国首台载人潜水器“蛟龙”号7000米级海试选址调查,为5000米级和7000米级海试提供重要保障

2011〜2012年利用“海洋六号”科考船对地球最深处马里亚纳海沟“挑战者深渊”及其邻近海域,开展了地形地貌、地质、地球物理和海洋环境调查,为我国自主研发的首台载人潜水器“蛟龙”号7000米级海试选取了合适的试验区,提出了下潜区方案,为其成功完成海试奠定了基础。同时,为“蛟龙”号5000米级、7000米级海试提供了试验条件技术保障。

四、积极参与国际海底事务,充分发挥专业优势,显著提升了我国在国际上的话语权

积极参与国际海底管理局相关资源勘探开发规章的起草和制订工作。一是利用我国勘查获得的大量实际资料,开展成矿理论研究,建立了富钴结壳矿址面积模型,在2011 年7 月国际海底管理局第17 届会议理事会上,我局技术专家受邀作专题报告,为我国外交代表团提出的旨在扩大矿区面积的修正案文提供了关键学术支持,该修正案文中的关键内容被采纳,写入了最终通过的富钴结壳勘探规章,使申请者最终矿区面积比规章草案增加了一倍。二是首次总结提出一套行之有效的富钴结壳资源评价和矿区申请工作方法,应用于我国唯一块富钴结壳矿区的申请并圆满获得成功。

五、坚持创新驱动,形成了一套具有自主知识产权的深海矿产资源调查技术、装备体系

(一)取得4方面主要创新性成果,丰富了深海成矿理论、资源勘查评价方法和调查手段

一是建立了多金属结核、富钴结壳多源多阶段综合成矿模型,丰富了深海多金属成矿理论。火山活动、生物生产力、南极底层流等区域成矿环境和海洋物理化学环境(酸碱度、氧逸度、溶解氧与最低含氧带、碳酸盐补偿深度)、水深地形、沉积物类型和海山岩石(基岩)性质等局部成矿环境是多金属结核和富钴结壳成矿的必要条件,化学成矿作用形成铁锰矿物相,纳米成矿作用(包括胶体吸附)、有机成矿作用和生物成矿作用等促进了海水中钴、镍、铜、稀土、铂族、金等微量元素的富集。二是创新提出了富钴结壳矿址面积模型,修正了国外模型的不足,获得的结论被国际海底管理局采纳,并应用到最终出台的富钴结壳勘探规章中。在构建面积计算公式基础上,提出“地质因子”参数,并根据实际调查获得数据,对该参数进行科学赋值,获得较为科学合理的面积模型。三是实现了多波束回波勘探方法的实际应用,为多金属结核和富钴结壳资源勘探提供了一种高效快速的新方法。

(二)形成了一套具有自主知识产权的深海矿产资源调查技术装备体系

2015年6月,首次将我国自主研制的“海马”号非载人遥控探测潜水器应用于富钴结壳的调查,开展地质取样、视像观察,进行小型钻机和切割取样试验,填补了我国在海山区结壳资源调查手段的空白,提升了我国在海山区进行海底探查作业的整体技术水平。“海洋六号”调查船、“海马”号4500米级非载人遥控潜水器、4000米级光缆可视深海浅钻等先进设备,形成了一套具有自主知识产权的深海矿产资源调查技术装备体系。

六、形成了一支一流的深海矿产资源勘查与评价的专业化创新团队,培养了一批优秀专业人才

多年来,磨砺了一支敢打硬仗、业务精湛、作风优良的海洋地质调查铁军,创建了深海矿产资源创新团队,入选国土资源部第一批高层次创新性科技人才培养工程-科技创新团队培养计划,先后获得人社部和国家海洋局联合授予的“蛟龙号载人潜水器7000米级海试先进集体”、中华全国总工会授予的“工人先锋号”等荣誉,团队多名成员入选国家百千万人才工程、科技部中青年科技领军人才、国土资源部科技创新领军人才、国土资源部杰出青年科技人才、中国地质调查局首批高层次人才、中国地质调查局杰出青年和中国地质调查局地质英才等各类人才培养计划。

“十三五”期间,以海洋强国战略为引领,以拓展我国战略资源储备、保障国家能源资源安全为目标,不断拓展国际海底矿产资源调查工作的深度和广度。系统开展国际海底区域深海矿产地质调查,继续开展我国已获得矿区(合同区)的资源勘探工作,履行中国大洋协会与国际海底管理局签订的勘探合同;继续开展深海稀土等新资源调查,扩大远景区,进一步锁定富集区;进一步完善深海资源调查技术方法体系,研发深海资源调查与勘探关键技术装备;围绕“一带一路”的战略构想,加强海上丝绸之路沿线国家海底矿产资源调查合作;继续开展极地地区的海洋科学考察,提高我国在两极事务中的话语权。

主要执笔人:何高文、邓希光、石显耀、朱克超

主要依托成果:中国地质调查局深海资源调查专项项目成果、中国大洋协会大洋专项项目成果

主要完成单位:广州海洋地质调查局

主要完成人:何高文、杨胜雄、邓希光、朱克超、姚会强、杨永、王海峰、任江波、刘永刚、梁东红、刘方兰、张学华、胡波