近日,广州海洋地质调查局联合中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室、中国科学院深海科学与工程研究所和法国海洋开发研究所等研究机构,对南海东北部马尼拉海沟的俯冲碰撞过程取得了新认识,相关成果“Crustal structure of the northern Manila subduction zone: Is thinned continental crust or oceanic crust subducting beneath the Luzon arc and forearc”发表于国际期刊《Tectonophysics》(《构造物理》,中科院二区TOP,影响因子3.66)。

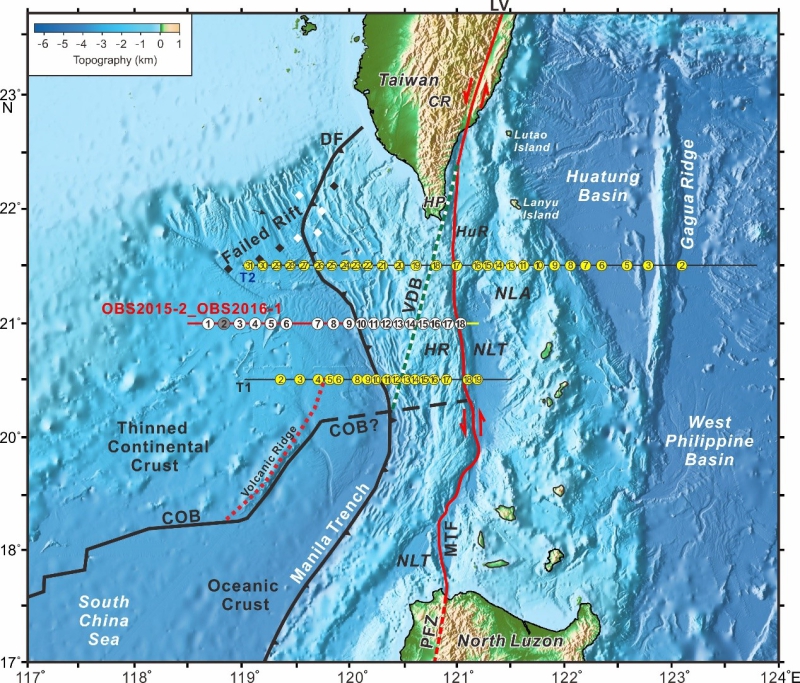

马尼拉俯冲带是南海现今唯一的俯冲汇聚边界,沿马尼拉海沟俯冲到吕宋岛弧之下是减薄陆壳还是南海洋壳,这对于南海的形成演化历史及南海与周边板块的构造重建至关重要。因此,如何确定南海东北部陆缘洋陆转换边界(COB)位置、特别是马尼拉海沟东部恒春海脊下方的COB展布,如何圈定南海洋壳范围,是判断俯冲板片构造属性的前提。为了解决上述科学问题,研究团队通过搭载国家基金委南海北部地球物理航次(NORC2015-08和NORC2016-08),在南海东北部21°N采集了一条长280 km、东西走向的深地震测线OBS2015-2_OBS2016-1(图1),测线穿过马尼拉俯冲体系,自西向东包括南海北部陆缘、马尼拉海沟(MT)、增生楔(恒春海脊)、弧前盆地(北吕宋海槽)和火山弧(吕宋岛弧)等构造单元;利用RayInvr和Tomo2d开展正、反演模拟,获得了测线下方的深部速度结构(图2B);同时结合多道地震、重力模拟、天然地震等地质与地球物理数据有机融合,取得如下创新认识:

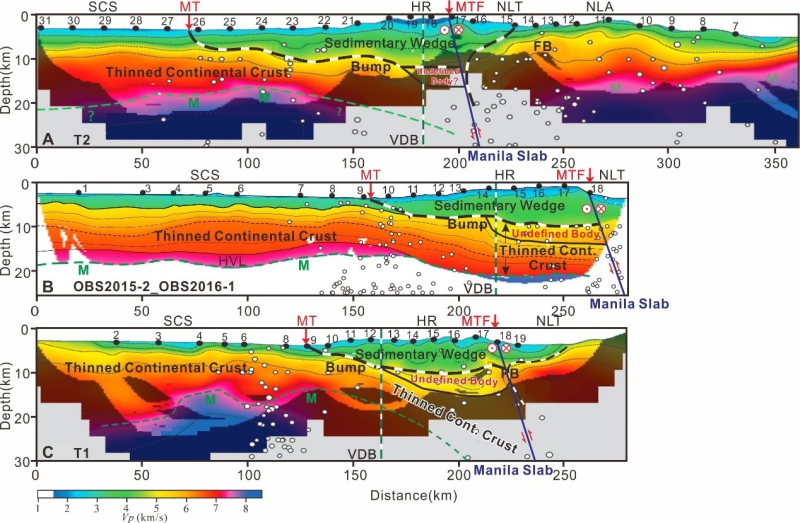

(1)OBS2015-2_OBS2016-1测线总体表现为减薄陆壳速度结构特征(图2B),存在一个速度差异边界(VDB)将结构分为两部分;VDB以西,减薄地壳下方存在一个约3 km厚的下地壳高速层,在VDB附近有明显的速度等值线凸起(Bump)特征,表现为上地壳隆起;而VDB以东,在减薄陆壳顶部识别到一套速度异常体(Undefined Body),其速度为5.0-5.5 km/s,与下伏的上地壳相比,速度发生了反转,速度异常体增生于增生楔底部,与拆离断层相连,东部被马尼拉平移断层(MTF)切断。综合对比三条由南向北的测线(T1、OBS2015-2_OBS2016-1、T2)(图2),它们的速度结构剖面具有相似之处,VDB与MTF中间的恒春海脊由南(T1测线)至北展布范围逐渐变窄,直至完全消失,充分体现了由俯冲到碰撞的地壳结构特征。

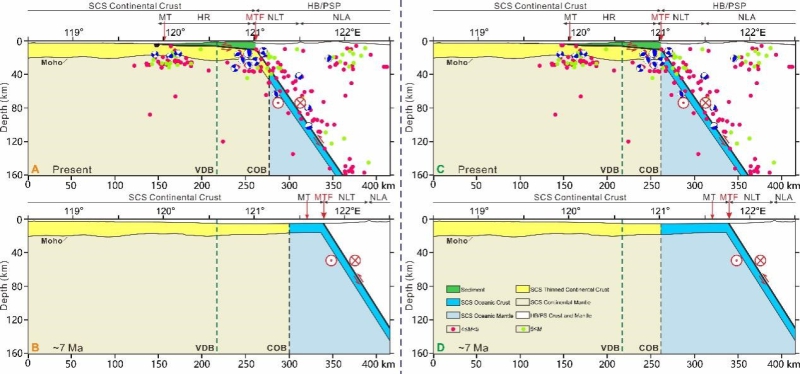

(2)提出了两种俯冲碰撞演化的端元模式,回答了俯冲板片的地壳属性问题(图3)。马尼拉俯冲带北部不同于传统意义的俯冲带,其尾部被MTF切割,天然地震的分布厘定了马尼拉板片俯冲角度较陡(50°-60°);在~7 Ma,西菲律宾海板块北西向驱动力导致吕宋岛弧和弧前盆地与欧亚板块碰撞,从碰撞至现今,南海板片已向MTF东部俯冲了~80 km地壳;这~80 km板片属性存在2种可能性(图3):a.俯冲板片上部至少有40 km减薄陆壳,此时COB已向下俯冲了40 km,现今位于MTF以东~15 km(图3A);在~7 Ma,COB位于MTF以西40 km(图3B);b.俯冲板片全部是洋壳,现今COB与MTF重合(图3C);在~7 Ma,COB位于MTF以西80 km(图3D)。基于古地磁数据,吕宋岛弧周边微块体(Lutao island和Lanyu island)(图1)、马尼拉板片和MTF均发生了不同程度的顺时针旋转,这些旋转的发生进一步解释了吕宋岛弧与欧亚板块的碰撞过程。

图1 研究区主要构造单元及区域测线(OBS2015-2_OBS2016-1,T1,T2)位置图。VDB代表速度差异边界,COB代表洋陆转换边界(黑色),MTF代表马尼拉平移断层(红色)。

图2 OBS2015-2_OBS2016-1测线与T1、T2测线对比图,三条测线上均可识别到减薄陆壳边界发育的小隆起(Bump)及速度异常体(Undefined Body)。

图3 南海减薄陆壳、洋壳及花东海盆-菲律宾海板块(HB-PSP)之间的构造演化关系示意图。分为两种模式:第一种模式是减薄陆壳已向东俯冲40 km(A和B),第二种模式是俯冲下去的全是洋壳(C和D)。

该文的第一作者是广州海洋地质调查局刘思青博士,通讯作者为中国科学院南海海洋研究所赵明辉研究员。该研究由国家自然科学基金和南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)重点专项联合资助。