(一)即使各国按《巴黎协定》减排,仍不能遏制气温上升

《巴黎协定》的长期目标是减少温室气体排放,使全球平均气温升幅控制在工业化前的1.5-2℃范围内。目前,大部分国家签署了协定,已有184个国家作出减排承诺。但是,世界生态基金会发布的新报告《气候承诺背后的真相》认为,即使所有承诺都能充分执行,也不足以达到预定的控温目标,各国需要更快、更多地减排。

报告也指出,考虑到历史排放量,并非所有的国家都负有同等的责任。中国是目前世界上最大的温室气体和CO2排放国,分别约占27%和29%,但从历史上看,中国的总排放量远低于大多数工业化国家。2018年,中国人均碳排放量为每年8吨,大于英国的5.6吨和法国的5吨,然而小于美国或加拿大的16吨。中国已承诺到2030年使单位GDP的CO2排放量比2005年减少60-65%,并在2030年左右碳排放达到峰值。与此相反,美国已经宣布退出《巴黎协定》,不受其约束。

(二)美国塑料废物生产全球领先,海洋塑料污染名列世界第三

塑料废物如果处理不当而进入环境,就成为塑料污染。美国学者近日发表在《科学·进展》上的一项新研究发现,2016年美国生产了约4,200万吨塑料,有一半塑料废物被运送到发展中国家处理。这些国家没有足够能力全部处理废塑料,导致产生塑料污染。作者估计,2016年及以后,包含境内和境外,美国总共向环境添加了225万吨塑料,其中150万吨进入沿海生态系统。按照塑料废物的最高估计值,美国对海洋塑料污染的总体贡献名列世界第三。

(三)美国航运局(ABS)发布首个行业海底采矿指南

世界对新型输送和存储电能所需的铜、钴、镍等金属的需求正在增加,但在陆地开采越来越难以持续,因此海底采矿被日益重视。近日,ABS发布了海底采矿指南,对移动式近海底采矿装置的设计、建造和安装提出详细要求。指南强调了ABS的使命,即通过帮助该行业开发更安全的近海底采矿设备和系统,以保护生命财产和海洋环境。

(四)库克群岛加速推进深海采矿,以期振兴经济

库克群岛拥有大约200万平方公里的专属经济区,内含约100亿吨多金属结核。总理马克·布朗宣布,外国公司如有兴趣在其专属经济区内勘探矿产,需在今年年底前提交意向书。库克群岛经济依赖于旅游业,但受新冠疫情影响,旅游业收入大减,政府急需发展多元化经济,深海采矿是其中之一。尽管有环保组织强烈反对,许多科学家却支持,认为深海采矿虽然会损害环境,但整体而言,损害程度低于陆地开采。

(五)麻省理工研发水下无电池精确定位系统

海底工作设备的导航依靠声波信号,但定位系统需要定期更换电池。麻省理工学院已建立了水下反向散射定位系统(UBL),UBL不会发出声波信号,而是从周围环境中反射调制信号进行定位。母船或岸基人员在一定频率范围内发送一系列信号,反射的声波会以不同的相位返回到观测单元,通过计算组合有关时间和相位的信息,观察者可以查明到跟踪设备的距离。UBL可以延长水下设备工作时间,提供更精确的定位信息。

(六)南极巨大冰山漂移,可能撞击小岛,破坏生物多样性

南乔治亚岛位于福克兰群岛东南1,300公里处,是英国最南的海外领地,现无人居住,但充满企鹅、海豹、信天翁等动物。一个命名为A86a的冰山长158公里、宽48公里,自2017年夏天从南极半岛的冰架上脱离后,以时速1公里漂流,预计两到三周后撞击南乔治亚岛。这可能会切断岛上动物的觅食路径,破坏食物链底部的海藻生存条件,引发局部生态灾难。

(七)北极海冰尚未形成,科学家担忧全球气温上升

北极将进入极夜,往年此时北冰洋浅水区已变成冰雪世界,但今年北冰洋仍然是一片汪洋,未见大面积海冰。科罗拉多大学国家冰雪数据中心 (NSIDC)的科学家认为,北极的升温速度远超其他地区。在过去40年中,这种史无前例的气候变化事件已经成为北极地区的新常态,并可能影响整个地球的气候系统。

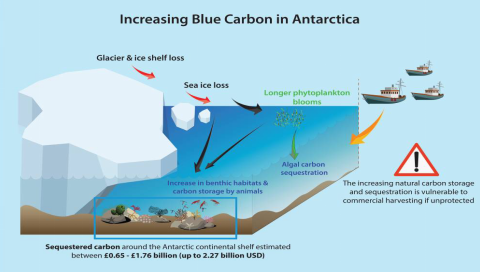

(八)南极周围生态系统在应对气候变化中作用重要,建议建立保护机制

澳大利亚塔斯马尼亚大学的研究人员近日在《全球变化生物学》发表一项研究成果表明,南极生态系统中储存的碳不断增加,这些“蓝碳”最终进入海底埋藏数百至数千年,可以减轻碳对气候变化的影响。为此,研究者已提出了一系列机制来保护南极生态系统,包括建立海洋保护区,或通过《巴黎协定》建立非市场框架,使核算一个国家的碳排放量时考虑其在保护南大洋碳库方面的努力。

(九)预测未来气候趋势,需要关注数百万年前的历史记录

美国德州农工大学海洋学系助理教授张一革(Yige Zhang)在《科学》发文认为,当前全球气候变化模型只考虑最近几百年历史的气象数据,不足以预测未来的气候变化。地球已有45亿年历史,但有人类记录的气象数据很少,一个可靠的气候模型至少需要计算数百万年的古气候资料(包含气温、降水模式、冰盖范围、CO2浓度),才能更好地展示地球气候系统的运行规律。

(十)洋中脊成为海底岩浆“输送带”,助长海底火山爆发三千万年

一般火山在喷发后期,因为温度降低使岩浆冻结、通道堵塞而停止,但在印度洋克格伦海底高原,洋中脊将岩浆向上引导,使地幔柱流造成的岩浆不断地从此流出,持续了三千多万年,形成规模巨大的大火成岩省(LIP)。近30年来,因为岩浆堆积作用,这个高原每年上升20cm。此研究已发表于《地质》期刊,有助于科学家了解控制火山活动开始和结束的因素,理解地球以及其他行星上的岩浆作用。

(十一)分析深海珊瑚化石,洞悉末次冰期结束的原因

大气中CO2水平上升是使末次冰期结束的因素之一,但CO2快速上升的原因是什么?布里斯托尔大学、圣安德鲁斯大学和南京大学研究人员合作,建立和分析15,000年前海底珊瑚化石的地球化学指纹图谱,证明因为南极周围海洋环流加强,扰动海底沉积物并释放其中的CO2,使大气中的温室气体快速增加而导致气温上升。尽管末次冰期时大气CO2上升惊人,但今天人类活动导致的上升幅度更大,速度更快,对气候的影响也可能更持久。